為什麼齊國能夠在短短的時間裡崛起的 一躍成為諸侯中的老大

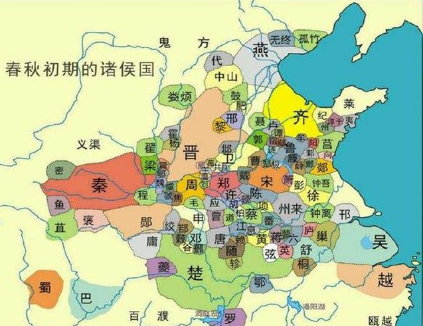

周武王建立西周後,對宗室子弟和開國功臣們進行大肆分封,據史書記載:“兼制天下,立七十一國。”也就是說,周武王分封出七十一個國傢出來。齊國當時分得的是邊遠地區營丘,土地也很貧瘠,人口很少。為何卻能在短短的幾年內,一躍成為諸侯中的老大呢?

齊國的開國國君,大傢都是的,是著名的薑太公呂尚。

(武王分封)

當時,周武王分封天下後,要求各諸侯留在宮中任職,或者自己不留下也可以,但是得留下至親的男丁在朝中任職。

看起來是留在朝中為西周王朝效力,其實說白瞭,還是周武王不放心,要扣壓人質。這樣,一旦諸侯國不聽從周朝的命令,就拿人質開刀。

薑太公受封之後,以他的才幹和能力,按理更應該留守鎬京輔佐君王,何況當時成王還年幼,正是需要明君輔政的時候。

而且另兩個重要功臣周公和召公,都打發自己的長子去治理受封的國傢。但為何,唯有薑太公把嫡長子呂伋留在鎬京輔佐成王,自己去封地齊國瞭呢?

原來,薑太公是有意這樣安排的。

(周公輔政)

對於朝廷來說,已經有周公和召公這兩個能人輔政。如果自己繼續留在京城,職責上難免會和他們打架。再說瞭,人傢是王親,人傢的話肯定更管用一些。這樣一來,自己那就是個打醬油的角色,有啥意思呢?

而兒子就不同瞭,兒子呂伋能征善戰。周王室裡,缺少的正是這樣的人,那呂伋在朝中,不是正好發揮自己的專長嗎?

另一方面,齊國初建,正是需要治理的時候。若是讓呂伋以“摸著石頭過河”的方式治理齊國,怎麼把國傢治理得好。要是治理不好,落後於其它國傢瞭,子孫後代都會受歧視。因此,必須自己先去把繼承打好。

正所謂,“薑(薑尚)還是老的辣”嘛!所以,薑太公離開鎬京,前往封地營丘。

事實證明,薑太公的安排非常合理。

成王執政的時候,周公和召公大包大攬,連蔡叔和管叔都不滿。同時,商朝遺民武庚,就是商紂王的兒子,看到蔡叔和管叔對周公召公攝政的事不滿,於是一心想復國的他便煽風點火,制造矛盾,並串通他們起兵叛亂。

成王得到消息後,馬上命呂伋隨同周公一起平定叛亂。據史書記載,此次征戰周公並非統帥,而隻是發號施令的人,真正平定“武庚之亂”的統帥,正是呂伋。

薑太公身為齊國國君,受命與周王師“東至海, 西至河,南至穆陵,北至無棣,五侯九伯,實得征之”,也就是說,齊國在此役中得到瞭征伐權。

成王的兒子姬釗繼位,是為周康王。此時的呂伋已經成瞭周王室非常倚重的輔佐大臣,同時他還身兼虎賁氏(周王師總將領),他的功勞與薑太公相比,一點兒也不遜色。因此,他得到瞭周康王賞賜的寶器珍玩。

兒子在周王室大有作為,當老子的也沒有閑著。

(薑太公治齊)

薑太公剛到營丘時,緊挨著營丘的萊國國君萊侯想霸占營丘,率兵和薑太公大戰,結果一敗塗地。

薑太公在營丘建立齊國後,在用人方面,一改周王室“尊尊親親”的用人制度,而率先提出“尊賢尚功”的方案。如此一來,許多賢人志士都湧向齊國。

另外,營丘東夷人居多。他們的民俗與周禮有許多不同。薑太公認為,想要得民心,不能強迫他們行周禮,於是結合當地習俗,對周禮進行瞭簡化。

安定瞭民心,又有賢人志士來治國安邦,剩下的就是發展國民經濟。薑太公果然是個非常有遠見的人,他沒有走傳統的線路——發展農業,而是將工商業做為主要扶持對象,並且大力挖掘魚鹽資源。

經過薑太公的改革創新,齊國頓時從“人少地薄”的貧困地區,一躍成為西周時期的經濟強國。再加上呂伋在朝中又是功勛卓越的重臣,齊國有這父子兩人,想不成為諸侯國中的老大,隻怕大傢也不同意瞭。