為什麼說於謙的死決定瞭明朝的氣數?原因是什麼

嗨又和大傢見面瞭,今天小編帶來瞭一篇關於是什麼導致於謙被殺,又為何說他的死決定瞭明朝氣數將盡的文章,希望你們喜歡。

明朝是中國歷史上一個極為特殊的時代,可以說這個朝代的大部分時期是極為黑暗的。似乎中國歷朝歷代的腐朽之處都被他所繼承 ,甚至有過之而無不及,皇帝昏庸、宦官專權、貪污腐化、嚴刑峻法······

明朝中期發生瞭一件事,對於後人影響巨大,甚至可以說是決定瞭大明的氣數將盡。這件事就是於謙被殺,於謙死瞭,一個一心為國,於危難之際“挽狂瀾於既倒,扶大廈於將傾”的忠臣死瞭。他的死對於整個官場來說,實在是一場“大地震”,此後的明朝雖然維持瞭一百多年,但實在是茍延殘喘。那麼,是什麼導致瞭於謙的死,又為什麼說是他的死決定瞭大明氣數將盡呢?

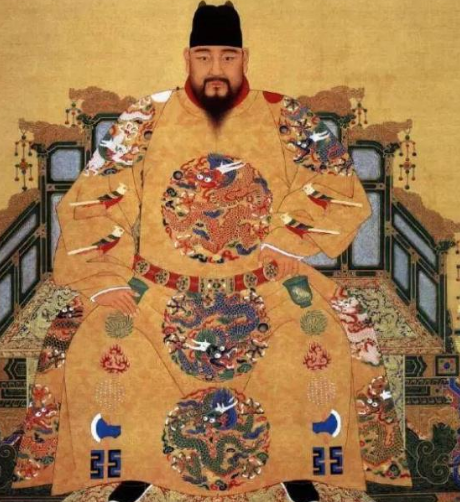

我們把時間定格在明英宗時期,當時發生瞭一件令大明蒙羞的事件,即“土木之變”。朱祁鎮即位後,在司禮監大太監王振的慫恿下禦駕親征,由於指揮不當,致使五十萬大軍覆沒殆盡。於是,王振被群情激奮地軍士打死,就連皇帝也成瞭俘虜。這時候,國內是群龍無首,該怎麼辦呢?一些大臣聽到這個消息後驚慌失措、六神無主,一些則主張南遷。真是“國危思良相”,就在這千鈞一發之際,時任兵部侍郎的於謙站瞭出來,力排眾議,認為“國不可一日無君”。於是,孫太後下瞭道懿旨,立英宗之弟朱祁鈺為皇帝,遙尊英宗為太上皇,並立英宗之子朱見深為太子。就這樣,朱祁鈺即位,也就是明代宗,代宗升於謙為兵部尚書,予以重任。

也就在這個時候,也先已經兵臨城下,於謙毫不慌張,指揮眾人,經過一系列殊死的抵抗,終於擋住瞭也先的進攻。在這次北京保衛戰中,明軍斬首萬餘,九萬多瓦剌兵潰散逃亡,使得也先狼狽撤兵。也先敗退後,加之內部出現瞭矛盾,便決定議和,並願歸還英宗皇帝。這可真是個難題,英宗回來瞭該如何妥善安置呢?盡管代宗皇帝內心一萬個不情願,但拗不過眾臣,於是便與也先議和,將英宗迎瞭回來。英宗迎回來後,代宗將其安置在南宮,派人嚴密監控,杜絕和外界的聯系,與階下囚的生活無異。英宗也早已死瞭心,安於現狀。

過瞭幾年,代宗廢瞭朱見深的太子之位,改立自己的兒子朱見濟為太子。可是,天不遂人願,朱見濟命淺福薄,不久便暴病而亡。太子一死,立儲風波又起,眾臣皆主張復立朱見深為太子,於謙也持此意見。但代宗遲遲不表決心,眾人也就不敢再提。這時,出現瞭三個人,石亨、曹吉祥、徐有貞,他們在代宗朝並不受重用,於是決定鋌而走險,讓英宗復辟,自己也就有瞭擁立之功。在他們的秘密謀劃下,英宗皇帝被迎回瞭金鑾殿。當群臣看到太上皇變成瞭皇帝後,面面相覷,卻無人敢反對。這就是發生在明朝中期的一件重大政變,史稱“奪門之變”。這個時候,代宗皇帝正好在病危中,英宗不顧其死活,執意將其遷往西山,幾天後便駕崩瞭,享年二十九歲。關於代宗的死,坊間有種種說法,或認為受刺激而死,或認為被英宗所謀殺。真相如何,我們不得而知,但在這件事情的背後,我們看到瞭皇室之間的勾心鬥角、爾虞我詐。

說瞭這麼多,都是為於謙做鋪墊。代宗一死,也意味著於謙的命運將不大妙,他當初可是力主擁立代宗皇帝的。

英宗即位後的第一件事竟然是為王振立碑,並派人逮捕兵部尚書於謙。擁立他的石亨、曹吉祥、徐有貞三人,也終於如願以償,皆一一封官進爵。面對這種現象,你也許會異常憤恨,可是這種“黃鐘毀棄,瓦釜雷鳴”的事情在歷史上早已屢見不鮮。

於謙被逮捕入獄後,眾人都心知肚明他是被冤枉的,可又無可奈何。英宗要想殺他也不容易,總得找個像樣的理由。於是在石亨、曹吉祥、徐有貞這三人的蠱惑下,以“意欲”謀逆之罪將於謙處以極刑,史稱“二字獄”。你也許會疑惑,這不是和嶽飛一樣嗎?對,簡直是如出一轍,嶽飛也是“忠而被謗”,一心一意保大宋江山,卻以“莫須有”的罪名慘死風波亭,死前直呼“天日昭昭,天日昭昭”。

所謂的“意欲”即是指於謙夥同黃竑更立太子和欲迎立襄王子。英宗也心知肚明,於謙保衛瞭大明江山,“於謙實有功”於朝廷,正在猶豫不決時,徐有貞進言:“不殺於謙,奪門不正”。於是,於謙就這樣慘死。據《明史》記載:於謙“死之日,陰霾四合,北風呼嘯,天下冤之”。老百姓都知道於謙是被冤枉的,於是編瞭童謠傳唱:“京都老米貴,哪裡得飯廣(范廣)。鷺鷥水上走,何處覓魚嗛(於謙)。”我們需要記住這一年,景泰八年,也就是公元1457年,距離大明滅亡(1644)還有整整一百八十七年。也許你會說,大明還存在瞭這麼長時間,可見於謙的死和這沒有太大關系吧?

不,絕對有關系。我們分析一下於謙死後的大明局勢就知道瞭。

於謙死後,英宗又當瞭幾年皇帝,可是依然沒有什麼作為。他的兒子朱見深即位後,設立西廠,寵信萬貴妃,朝局好像更糟。後來弘治皇帝即位,有過短暫的“中興”,但也免不瞭日薄西山的命運。正德皇帝更不用說,玩世不恭,遊戲人間,“望之不似人君”。

稍後即位的嘉靖皇帝,整天修道,渴望長生。其子隆慶帝更是隻當過短暫的六年皇帝。稍後的萬歷皇帝,早年還有過張居正改革,但張居正一死,就開始放縱,沉溺於“酒色財氣”。之後即位的明光宗朱常洛,不足一月而亡。後來明熹宗即位,但他沉溺於木匠,寵信魏忠賢,政局更為黑暗。

最後的亡國皇帝崇禎,一心想要扭轉大明江河日落的局面,但氣數已盡,非他一力能為。隻能在最後,不得不吊死在煤山,留下無限的感慨:“朕涼德藐躬,上天幹咎,然皆諸臣誤朕。”

清代思想傢李塨的分析可謂鞭辟入裡,“明之末也,朝廟無一可倚之臣,天下無復辦事之官。”那麼,這又是什麼原因導致的呢?是因為在明代,整個知識分子的集體淪陷,沒有瞭責任擔當意識,不求有功,但求無過。這個局面是由朱元璋開啟的,首先在於篡改《孟子》,將之請出孔廟,其次興起“文字獄”,使得文人噤若寒蟬。後來,明成祖又殺方孝孺,並誅十族,對知識分子的內心造成極大恐慌。

到瞭明英宗時,殺瞭於謙,一心為國,卻落得如此下場,更加劇瞭士大夫的畏禍心理。這就可以解釋,到瞭崇禎時期,外有邊患,內有李自成起義,這些朝廷官員還在貪污,中飽私囊。崇禎皇帝帶頭捐獻,苦苦哀求,眾臣還是緊緊守住自己的錢袋子。

究其原因,是因為士大夫沒有瞭責任擔當意識。而這又是誰造成的呢?我們隻能說“滅秦者秦也”,在於謙被殺的時候,就已經昭示瞭這一天的結局。