艾能奇:被遺忘的一代名將,八大王張獻忠的四大義子之一!

艾能奇:被遺忘的一代名將,八大王張獻忠的四大義子之一!下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

艾能奇,陜西米脂人,是明末農民軍領袖闖王李自成的同鄉,也是八大王張獻忠的四大義子之一,在南明歷史上也留下瞭濃墨重彩的重要一筆。

一、早年經歷

明朝末年是一個大爭之世,亂世中造就出瞭許多出身底層的草莽英雄,艾能奇就是其中的一位。

關於艾能奇早年的經歷,翻遍史書,難以找到幾條可信的記載,隻能尋到零星的一些可信度不大說法。

有一種說法是,艾能奇所在的傢族與李自成所在的傢族關系不睦,可能是有世仇。李自成起事後,艾能奇的傢族未能加入其中,雖然他們都是貧苦農民。若真是如此,這是他們狹隘的小農意識在作祟。

也有人說,艾能奇在十二歲那年就加入到瞭李自成的農民軍,後來與明軍作戰時,他找不到大部隊,掉隊瞭。這時候,正好張獻忠的部隊趕來,艾能奇慌慌張張地就加入其中,陰差陽錯的成為八大王的人瞭。

由於稟賦聰穎、作戰勇猛,艾能奇深受張獻忠的器重,很快與孫可望、李定國、劉文秀一同成為張獻忠的四大義子,在張獻忠的眾多義子和部將中脫穎而出,成長為可以獨當一面的優秀將領。

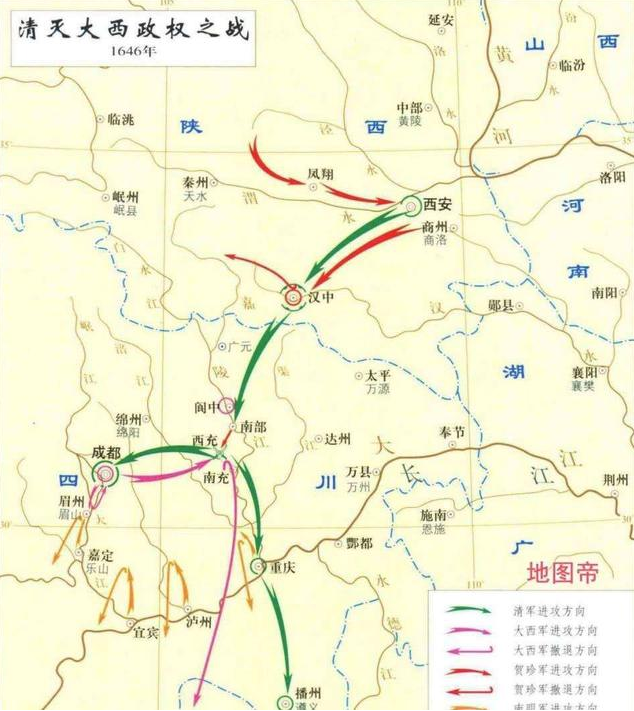

崇禎十六年(1643)下半年,張獻忠領導的農民軍已經牢牢掌握瞭湖南全省和江西的一部分地區,建立瞭農民軍政權。此時,天下大勢已經十分明朗,明王朝的滅亡已經是指日可待,李自成的崛起並統一北方也是不爭的事實。一山不容二虎,早已與李自成關系惡化的張獻忠不想與李自成爭地盤,更不願臣服於李自成腳下,為瞭避免與李自成兵戎相見,他決定放棄占領的地方,西進四川,建立新的根據地。

艾能奇等人統兵作先鋒,率先進入川東,明朝的官軍聞風而逃,農民軍很快進入重慶、成都,控制瞭四川大部分地區。

不久,張獻忠在成都稱帝,建立大西政權,以艾能奇為定北王,其部下有十九營兵馬,共七萬餘人。

二、英年早逝

大西軍在四川的統治很不穩定,遭到瞭反動地主階級的反對和破壞。當然瞭,這首先與大西軍實行的政策有關,他們與李自成農民軍實行的“追贓助餉”政策一樣,都是逼迫地主、官僚、明朝王公貴族交出他們世代剝削底層貧農得來的傢財,動不動就拷打,令他們顏面丟盡。

當時的中國雖然處於封建社會晚期,但是封建社會的地主階級統治地位還很牢固,農民軍領導人若想建立新的王朝改朝換代的話,必須得到地主階級,尤其是官僚地主階級的支持。可是,大西軍在四川卻反其道而行之,非但不保護地主階級的既得利益,還對他們進行政治壓迫、經濟掠奪、軍事威脅,將他們推向瞭自己的對立面。得不到地主階級的支持,農民軍建立的大西政權也就動搖瞭根基。

大西軍在四川前後二年多,之後不得不退出,希望打開新的局面,但是由於輕敵,張獻忠竟然在自己手中還掌握著幾十萬軍隊領導權的情況下被清軍給射殺瞭。

此時,李自成也已經被殺,明末農民軍的兩位傑出領袖先後去世,導致群龍無首的農民軍一片混亂。大西軍比大順軍又強瞭些,因為以孫可望為首的張獻忠的四個義子很快穩定瞭局面,然後統兵向雲貴地區進軍。

大西軍餘部在向雲貴地區進軍時,軍政大權還掌握在張獻忠的皇後和宰相汪兆齡的手中,他們照樣發號施令、為所欲為,凌駕於張獻忠四大義子之上。這讓孫可望等人十分的不滿。

為瞭統一事權,徹底掌握軍隊的指揮權,孫可望等人決定發動兵變,奪走軍政大權。

永歷元年(1647)初,大西軍餘部進抵遵義。艾能奇帶軍沖入張獻忠皇後的住所抓住瞭自己的幹娘,而後又抓獲瞭汪兆齡。他歷數皇後、汪兆齡的幾宗大罪,然後拉出去處死。緊接著,張獻忠的四大義子認祖歸宗,恢復瞭本姓。

永歷二年(1648)五月,艾能奇帶軍進攻不服從大西軍領導的東川(今雲南省會澤縣)土司祿萬億、祿萬兆。在進至距東川府三十裡外的地方,大西軍遭遇竹林中祿氏伏兵的突然襲擊。戰鬥中,沖鋒在前的艾能奇被敵人的毒箭射中,血流如註。

大西軍被迫撤回,可惜的是,艾能奇中瞭劇毒,沒能回到孫可望、李定國、劉文秀這三個哥哥身邊,便在路上死瞭。

這年,艾能奇大約有三十歲,可謂英年早逝。

三、早逝後果

艾能奇的英年早逝,對於大西軍和南明永歷朝廷來說,無疑都是一個重大的損失。

其一,艾能奇智勇雙全,十多年的戎馬生涯積累瞭豐富的軍事、政治經驗和社會閱歷,上馬能治軍,下馬能安民。他若能活得更長一些,大西軍的發展會更加的有利,對於南明來說也是一件好事。

其二,他與孫可望、李定國、劉文秀地位相當,都是張獻忠的義子,若是他不英年早逝的話,後來能更多的調和幾位兄弟之間的矛盾,南明永歷朝的政治、軍事局面不至於敗壞的那麼徹底。有他在,孫可望會有更多的顧忌,也不敢貿然與李定國翻臉,他們同室操戈的可能性也會小很多。

其三,由於艾能奇的地位突出,尤其是在軍中影響力頗大,他若在,會與李定國展開更多的合作,抗清復明的形勢肯定會有大的改觀。昆明城丟失後,許多明軍將領也不會那麼著急的降清瞭。因為他們降清,是對南明軍事實力和國勢衰落的絕望,孫可望降清,劉文秀病死,李定國獨木難支。換句話說,他若活得更久一些,南明永歷政權會相對存在的更久一些。

其四,艾能奇若不英年早逝,大西軍內部也不會有那麼嚴重的分裂。艾能奇死後,他生前的部隊由馮雙禮統領,劃歸孫可望屬下。在這以後的歲月裡,馮雙禮部大西軍一直唯孫可望馬首是瞻,在孫可望降清後,李定國對原孫可望的部下“秦王軍”實行歧視政策,導致瞭內部的裂痕越來越深。劉文秀反對李定國這樣做,卻因為手中沒有多大的權力,人微言輕,徒嘆奈何。若是艾能奇還在,李定國肯定得掂量一下自己一意孤行的輕重和後果。李定國實行歧視政策的後果是,原孫可望餘部(包括艾能奇舊部)、劉文秀餘部(兵馬雖然少,但也有一定影響力)與他隱隱對立。內部分裂,導致瞭後來艾能奇的舊部、劉文秀的舊部與李定國分道揚鑣,加速瞭抗清鬥爭的失敗。

四、身後之事

艾能奇死後,由於兒子艾承業年齡尚小,無法擔當起統兵大任,孫可望以其所部兵馬劃歸馮雙禮統領。後來,艾承業與明朝黔國公沐天波的女兒成婚,成為黔國公的乘龍快婿。

永歷十二年(1658)年底,清軍逼近昆明城,永歷帝決定向緬甸流亡,遭到瞭馮雙禮、艾承業、陳建、王會等人的反對。艾承業等人認為,出國避難是下下策,因為一旦流亡異國他鄉,國內的復明勢力勢必無所瞻依,抗清復明大業也就無從談起瞭。既然艾承業無法勸阻永歷帝流亡國外,便隻有分道揚鑣瞭。

艾承業、馮雙禮等人帶領著艾能奇生前留下的這支隊伍和忠於蜀王劉文秀的部分將士,向四川建昌一帶轉移。他們本想先在四川立足,而後聯絡夔東十三傢的勢力,繼續進行著抗清復明的鬥爭。但是,永歷帝的迅速流亡國外,導致雲南無兵可守,清軍進入雲南如入無人之境,將艾承業等人據守的四川建昌地區與夔東十三傢據守的川東鄂西隔開,難以互通聲息。

後來,夔東十三傢進攻重慶因為內部譚氏三兄弟內訌而失敗。譚詣殺害譚文,與譚弘一道降清,導致夔東十三傢抗清復明勢力遭受重創。

得知此噩耗後,建昌地區堅持抗清鬥爭的明軍將士喪失瞭信心。永歷十三年(1659)四月,南明德安侯狄三品勾結漢奸吳三桂,發動瞭叛亂。不久,狄三品叛軍抓獲瞭馮雙禮、艾承業等人,降清。

清朝政府授以艾承業左都督職。到清朝康熙十四年(1675),艾承業督軍進攻遼西,得勝立功。不久,他又奉旨南下,到南方前線與吳三桂的叛軍作戰,立下戰功。

清朝平定三藩之亂後,艾承業除授順天府尹,成為天子近臣。可見,康熙帝還是比較器重他的。