發發頭條歡迎您

揭秘古人是如何相親 真是父母之名,媒妁之言嗎

時間:2019-06-14 15:30:19 來源:網絡投稿

編輯:曆史

還不知道古人是如何相親的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

如今的相親節目異常火爆,十幾個人對一個人品頭論足,或是直接表達愛意,或語出驚人。讓人不得不感嘆,相親就是娛樂啊!

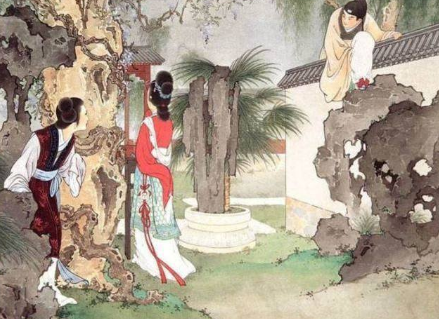

然而,在我國古代,年輕男子和女子根本就無法支配自己的婚姻,一切都是“父母之命,媒妁之言”。在傳統的婚姻嫁娶環節中,古人並不註重相親這個環節。一般來說,洞房之前男女是不能見面的。

宋代以前,依照古禮,婚姻嫁娶要經過納采、問名、納吉、納征、請期、親迎的環節,古稱六禮。宋代時減為納采、納征、親迎三項。雖然婚禮程序變得簡潔瞭,但是那時的相親還是不受重視。這並不是說宋時沒有相親。據北宋孟元老《東京夢華錄》中記載,相親時,男方的親人或者母親作為代表去女方傢,要是覺得女孩中意,就會把一支釵子插在女孩頭上。如果男方代表不中意,就會給女方傢留下一些綢緞,親事就此打住。可見,古時男方在婚姻中的自主選擇權較大,起碼男方代表能看清楚女孩的模樣。但女孩在結婚之前,根本就不能和男方見面,因此就可能誤瞭一生。

南宋吳自牧在《夢梁錄》記敘瞭相親情節:“男傢擇日備酒禮詣女傢,或借園圃,或湖舫內,兩親相見,謂之相親。男以酒四杯,女則添備兩杯,此禮取男強女弱之意。”男女雙方在觥籌交錯中酒決定瞭孩子的婚事。什麼脾氣秉性、生活習慣、才能愛好都不重要,一切都是“父母之名,媒妁之言”。

閱讀全文

下壹篇:返回列表

熱點文章更多>>

最新文章

熱門文章