成吉思汗橫掃亞洲這麼猛 為什麼不敢攻打印度呢

成吉思汗為什麼沒有攻打印度呢,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

帖木兒與賈汗吉會師索特裡粟河,然後繼續前進,一路上所向無敵。當時印度軍派出120頭戰象,象背上負戰樓,樓內有戰士12至14人,從戰樓中發箭擊中敵人。這種印度軍作戰方法蒙古人從未見過。蒙古的戰馬見到這等龐然大物更是任憑怎么鞭打也不上前。頓時軍中一片混亂,象背戰樓裡的箭雨如飛,蒙古騎兵死傷不少,馬上回頭撤退。騎兵怎樣戰勝象陣,帖木兒大傷腦筋。終於有人獻一良策。

1398年12月17日,帖木兒汗軍與印度軍再次會戰。這次帖木兒準備瞭很多駱駝,背上馱上幹柴,點燃後向印度象群沖去,駱駝驚恐萬狀,亂跑亂沖,火乘風勢,駝乘火勢沖向印度軍一翼。大象生性怕火,看見駱駝背火沖來,嚇得四處逃竄。另一支象陣還是沖向蒙古騎兵,帖木兒汗軍也不迎戰,而是紛紛下馬逃入樹林中去,戰象落入圈套,緊追不舍。這時蒙古軍隊的弓弩手箭如飛蝗猛射戰象,戰象負傷甚痛四處亂竄,印度士兵被逃回來的大象踩死射死過半。

“汝主早還”迫使成吉思汗班師

成吉思汗為瞭追擊紮蘭丁一直攻到印度河北岸,但是事實上成吉思汗並未攻入印度境內。進入印度境內的八剌率領的2萬蒙古軍沿途攻下一些城市,但盤查瞭幾個月,一直找不到紮蘭丁的蹤跡。當時耶律楚材婉言勸說成吉思汗放棄追擊,從印度撤出。但是成吉思汗不但要繼續追擊紮蘭丁,還要乘機攻下印度這塊陸地。這時傳來哲別部隊進軍高加索山,戰勝欽察援軍,進兵阿羅思(俄羅斯)的好消息。於是成吉思汗更加堅決地下令渡河南行,接應八剌,平定印度,盡快完成他的帝國大業。 但為什么強大的蒙古騎兵未能踏入印度境內,很快撤軍瞭呢?據《元史》和《耶律楚材傳》記載,促使成吉思汗回馬班師的原因與成吉思汗在印度河遇到瞭一種叫角端的怪獸有關。

當年成吉思汗的部隊攻到印度河,遙見河水蒸氣磅礴,日光迷蒙。將士們口幹舌燥,紛紛下騎飲水,可是河水熱度似沸,不能入口。這時將士上下怨聲不斷,恨不得立刻馳歸。耶律楚材正想再次進諫,忽見河濱出現一大怪獸。成吉思汗命令將士準備彎弓射殺,忽然聽到響聲,酷似人音,仿佛有“汝主早還”四字。耶律楚材立即阻止弓箭手,乘機對成吉思汗說這種瑞獸名叫角端,是上天派來儆告成吉思汗為瞭保全民命,盡早班師的!成吉思汗於是奉承天意,沒有行進,回馬班師。八剌亦即日北歸。會師後,成吉思汗率軍返回蒙古。 關於這段史實的記載有人認為是一個神話,但有歷史學傢認為,奇形怪獸是可能的,而且印度地方有些獸類蒙古人並未見過。至於把怪獸的叫聲說成是“汝主早還”的話,那是耶律楚材牽強附會,借怪獸的叫聲規勸成吉思汗班師的手法。

蒙古騎兵戰無不勝的秘密

一個隻有100多萬人口、10多萬軍隊的民族戰勝瞭擁有幾千萬人口、數百萬大軍的金國、南宋、花剌子模和歐洲聯軍。蒙古騎兵戰無不勝,攻無不克的秘密是什么? 《黑韃事略》記載,蒙古人“其騎射,則孩時繩束以板,絡之馬上,隨母出入,三歲以索之鞍。四五歲挾小弓、短矢。”蒙古騎兵長於閃電戰,他們的行進速度驚人,一天能行進數百裡,乃至上千裡地。這很大程度上保證瞭蒙古軍的勝利。馬是蒙古人特有的資源優勢。馬既是他們的生產資料又是他們的生活資料,既是他們的交通工具又是他們的作戰工具。蒙古軍隊“出入隻飲馬乳,或宰羊為糧。

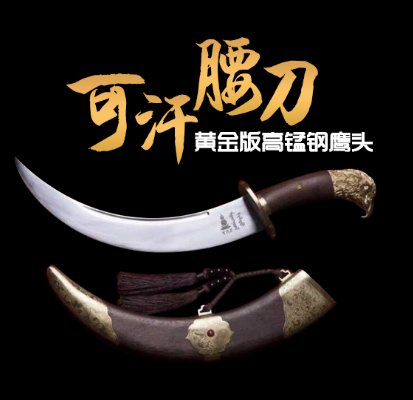

隻要有供馬匹和畜群食用的水草,蒙古人就可以自給。即使一時缺乏馬乳和羊肉,還可以射獵作為補充。在作戰中,蒙古騎兵就是依靠馬匹和畜群來給養的。這在後勤上大大減少瞭軍隊行進的輜重。蒙古民族就是一個在馬背上長大揮舞蒙古彎刀戰天下的草原遊牧民族,馬上練刀法,於百裡外斬敵人,靠的就是做工精良的可汗刀和優秀的蒙古馬,可汗刀用精鋼制成,鋒利無比,削鐵如泥,相傳,各部落首領用互贈可汗刀的形式促成各部落之間的友誼,精美絕倫的可汗刀延續並記載著草原悠久的歷史和燦爛的文化,是蒙古人崇拜自然、圖騰觀點、饋贈親友、鎮宅辟邪之寶。 可汗刀由於工藝復雜,做工精良著稱,當今唯一掌握可汗刀鑄造技術的人科爾沁草原上的王氏傢族傳人那日蘇,被收藏界人士稱為“可汗刀第一人”。 正是因為蒙古彎刀和蒙古馬完美無缺的搭配,讓幾乎所有的成年男子不需過多的訓練就可以武裝成優秀的騎兵。但蒙古騎兵也有兩個大弱點。一個是善騎好射、策馬急襲的蒙古騎兵在江河湖泊面前顯得毫無用武之地。可是,這一點畢竟可以解決。1220年,成吉思汗建立瞭水軍。在西征時,就有一個月內造船百艘,載蒙古騎兵渡過漠蘭河的記載。但是另一個弱點是蒙古騎兵解決不瞭的,生活在蒙古高地草原和西伯利亞幹寒地帶的蒙古人懼怕濕熱,不耐高溫。這一點在攻占南亞、東南亞一帶的戰役中就顯露無疑瞭。

揭開叫角端怪獸之謎

在眾多的動物中,印度人對大象懷有特殊的感情,印度人稱呼大象為“哈第”。在印度人看來這種動物是力量、智慧和善良的象征。經過馴象人的訓練駕馭,大象成為瞭人們的好朋友。

印度戰象

大象力大無窮,而且又可以馴化,如果在戰場上排上象陣將會起到所向披靡的效果。公元前3世紀,印度孔雀王朝的軍事力量就已經主要依靠戰象瞭,現在出土的錢幣上就有戰象的圖樣。據記載,孔雀王朝還支援伊朗王朝和亞歷山大大帝500頭戰象,幫助他們戰勝馬其頓王朝。大象與馬能配合得很好,象馬並肩作戰,有象開道,馬就能沖鋒陷陣;有瞭馬沖鋒,象就可以沖殺踐踏。根據印度文獻記載,當時印度的部隊包括4種,象兵名列旗手,其次是馬兵、戰車兵、步兵。英國人侵犯印度和阿富汗時就利用大象拉大炮、戰車。二戰期間,日本人在緬甸也利用過大象。

帖木兒再次出征受到眾人反對

1397年,帖木兒覺得攻占印度的時候終於到瞭。但帖木兒做出這項決定時仍然受到王公、將軍的一致反對。他們認為遠征事關重大,他們列舉以下原因來反對遠征印度的計劃。第一,與印度相距太遠,害怕軍力接濟不上。第二,印度地形復雜,森林茂密,多猛獸、毒蛇攻擊。第三,印度氣候幹燥炎熱,又容易發生瘟疫。但是帖木兒決心已定,他力排眾議,堅持攻入印度。帖木兒準備瞭很多駱駝,背上馱上幹柴,點燃後向印度象群沖去。

從歷史上所有侵入勢力來看,要攻占印度都是從阿富汗直搗印度西北部開始的。帖木兒的決議最早的執行者就是阿富汗的總督,也是他的孫子皮兒·賈汗吉。賈汗吉接到帖木兒的命令後立刻率領3萬騎兵作為遠征軍的先鋒隊,在1397年渡過申河(印度河),1398年5月攻占木兒坦。隨後,帖木兒率10萬遠征軍,橫越興都庫什山脈達到喀佈爾。1398年9月,帖木兒特意選擇瞭當年紮蘭丁過河的同一地點渡過申河,意為完成成吉思汗未完之事業。