成吉思汗消滅金國之後 為還說呢麼不直接打南宋而是西征呢

成吉思汗滅金國後為什麼直接消滅南宋呢,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

成吉思汗於1227年病逝於六盤山,此時的蒙古剛剛消滅西夏,尚未完成對金國的清算。而最終完成滅金大業的,是成吉思汗的兒子窩闊臺。

1234年,蒙古和南宋聯軍合力攻陷金國最後一個據點蔡州,金哀宗完顏守緒自盡,金末帝完顏承麟被殺,至此,金國徹底滅亡。

作為世界的征服者,成吉思汗在生前為子孫們制定瞭征服天下的戰略路線圖,其中就有借道南宋消滅金朝,隨後趁勢消滅南宋的構想。

但消滅金國之後的窩闊臺卻在1236年大舉西進,發動瞭蒙古的第二次西征。

那麼窩闊臺在滅金後不直接消滅南宋呢?我認為有以下原因:

1、在自然條件上,西進比南下更有利

蒙古是真正的遊牧民族,以騎兵為主,這決定瞭他們的最擅長在草原上作戰。

在亞歐大陸根據緯度地帶性規律,從赤道到兩端分別是熱帶、溫帶和寒帶。這些溫度在自東向西分佈。在亞歐大陸內部,北緯30度到40度之間,分佈著廣袤的草原地帶,向東延伸到蒙古高原,而向西則延伸到東歐平原。

這是蒙古人最喜歡的作戰場地。歷史上早在匈奴開始,亞歐大陸內部就不斷產生著遊牧民族自東向西的遷徙,蒙古的西征可以被認為是這種遷徙的延續。

因為蒙古西征基本沿著草原帶進行,這使得蒙古人有更強的適應性,所以能夠取得更大的戰果。

歷史一再證明:東西向的擴張要比南北向的擴張更加容易。17世紀沙俄在西伯利亞的擴張,也證明瞭這一點。

而在南北方向,蒙古人可謂是步履維艱。

首先隨著緯度的下降,氣溫會隨之升高,這對於蒙古人而言是難以忍受的,特別是氣溫升高容易帶來瘧疾等一系列傳染疾病,在那個醫療水平尚不發達的古代,這是一種非常嚴重的非戰鬥減員因素。

而且隨著緯度的降低,氣溫的升高,氣候變得越來越適宜,能夠養育的人口也越來越多,這意味著蒙古每南下一步就需要面對更多的人口。在大密度人口的南方,即使蒙古人殺戮能力再強,南下過程中遇到的阻力也遠遠比西征遇到的要大很多。

在地形上,蒙古高原以南的黃土高原,華北平原以及南方的丘陵地區,對於以騎兵為主的蒙古軍隊而言非常致命。元朝最終能夠消滅南宋,靠的不是強悍的蒙古騎兵,而是從南宋投誠過來的水上力量。

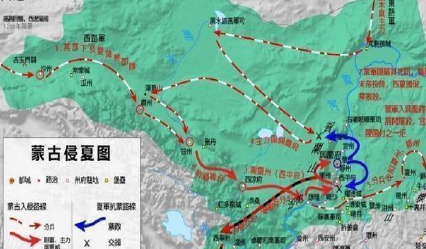

在成吉思汗征服西夏的過程中,蒙古人用瞭22年時間,先後發起瞭6次對西夏的征伐,才最終消滅瞭這一個彈丸小國。

而從蒙古向金國開戰,到最後消滅金國,蒙古一共用時23年。可想而知,消滅南宋需要用的時間會更長。

作為生產力水平尚不發達的遊牧政權,擴張土地,劫掠財富是蒙古發展的一個重要方式。如果蒙古不向西發展,獲取更多的財富而死磕南宋,勢必會在南宋倒下前先崩潰,這是非常不劃算的。

2、在征服難度上,西進比南下更簡單

南宋雖弱,但絕不意味著好打。

南宋的國土面積雖然相對於北宋喪失瞭1/3,但是卻使南宋真正做到瞭短小精悍。

在北宋時期,由於燕雲十六州的丟失,北宋北部疆土無險可守。面對契丹或金國的進攻,北宋北方國土極易淪陷。

但是南宋以秦嶺和淮河為界,這使得南宋在北方有瞭一個天然的屏障,對於阻擊北方的政權特別是蒙古騎兵而言有非常重大的作用。

南宋雖小,卻像一隻蜷縮的烏龜。蒙古即使有再強悍的牙口,也不可能輕易將南宋吞下。

在技術發展水平上,南宋雖然國力較弱,但是其技術水平遙遙領先於北方的金國和西夏。

蒙古在消滅金國和西夏後,獲得瞭他們的技術。這樣的技術水平可以碾壓中亞甚至歐洲的政權,但是相對於技術更加先進的南宋,蒙古就顯得有心無力。特別是南宋據險而守時,蒙古更是瞭無進展。

蒙古的第一次攻宋起源於滅金前夕,此時的窩闊臺為徹底消滅金國,派遣拖雷繞道南宋漢中地區並在三峰山之戰中消滅金國主力。

在借道南宋時南宋拒絕瞭蒙古,蒙古采用瞭強攻的方式完成瞭從南宋國土上的迂回。

雖然擊敗瞭南宋,但不代表具備瞭消滅南宋的實力。消滅金國後,1234年,南宋發動瞭旨在收復三京的“端平入洛”北伐,此舉給瞭蒙古進攻南宋的借口,但是卻沒有給蒙古消滅南宋的時機。

1235年開始,蒙古從三個方向進攻南宋,並進行瞭長達6年的拉鋸戰,但由於蒙古軍戰線過長,兵力分散,無明確的主攻方向,深入漢淮河網和巴蜀山地等不便發揮騎兵優勢的地區,使得蒙古雖然取得瞭攻入巴蜀的勝利,但仍然無法撼動南宋。

有地形優勢的南宋讓蒙古吃盡瞭苦頭,但是在蒙古西征時,征服大平原上的中亞和東歐各政權卻顯得輕而易舉。因為蒙古軍強大的戰鬥力,在野戰中摧枯拉朽。而因為有中原地區的火炮技術,蒙古軍攻城也相當厲害,這就使得蒙古在西征過程中碩果累累。

最重要的是:對於蒙古而言,無論是歐洲還是南宋,都是需要被征服的,隻不過是時間的先後問題。因此,先選擇簡單的下手是絕對正確的選擇。