古代有沒有快遞呢 這個“快遞”到底有多快呢

還不知道:古代有快遞行業嗎的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

和古代中國一樣,現在中國也有所謂的新“四大發明”,分別是“高鐵、掃碼支付、共享單車和網購”,其中網購產生瞭一個古老而新穎的行業——快遞。之所以說它古老,那是因為這個行業在很早之前就已經有瞭;說它新穎,那是因為不同於古代的驛站傳遞的“龜速”,現在快遞業幾乎可以做到5天內拿到商品,個別優質的快遞公司,更是能做到次日送達的服務。那麼相比較於現在的快遞業,古代的“快遞”到底有多快呢,它有怎樣的發展歷程呢?

古代的快遞驛站之發展

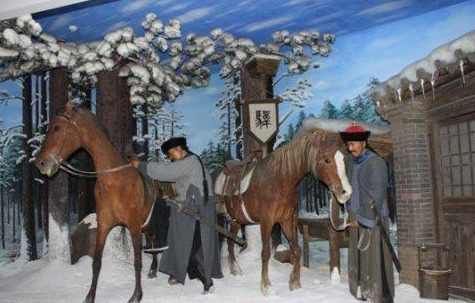

嚴格意義上來講古代快遞——驛站,更像我們現在的郵政,因為他們都是由政府組織、建立起來的。驛站的起源可以追溯在3000多年前,早在西周時期就已經有瞭比較完整的驛站制度。單就傳遞的方式就分為“傳”、“驲”、“徒”。其中“傳”和“驲”都是指用車傳遞的,而“徒”則是急行步傳,讓善於快跑的人傳遞公函或信息。此外在傳遞過程中還建立瞭一整套的保障體系,據《周禮地官遺人》載:“凡國野之道,十裡有廬,廬有飲食,三十裡有宿,宿有路室,路室有委”。 可見為瞭保障這些郵傳人員,政府都會在郵傳途中建立一些“委”、“館”或“市”的休息場所。

秦始皇兼並六國後,建立瞭統一的中央集權國傢。為瞭加強國傢管理,將之前的“傳”、“驲”、“徒”等統稱為“郵”,使之成為通信系統的專有名詞。到瞭西漢時期,“改郵為置”,即改人力步行遞送為騎馬快遞,並規定“三十裡一驛”,傳遞區間由春秋時的25公裡擴大為150公裡。到瞭唐朝時期,更是將驛站改成驛館,其功能除瞭給郵傳人員、馬匹提供補給外,更兼有為前來大唐的外國商人、外交官提供休息、住宿的地方。

古代的快遞驛站之速度

古代驛站的加急的文件傳輸速度正常是每天300裡,如果遇到緊急的情況,傳送的速度可達到每天400裡、600裡、最快達到800裡。我們熟知的800加急就是在最緊急的情況下的傳遞速度。杜牧在《過華清宮絕句三首》曾寫道:“一騎紅塵妃子笑,無人知是荔枝來”。唐玄宗為瞭讓楊貴妃嘗到新鮮的荔枝,就曾讓驛傳人員以800裡加急的速度將荔枝運往長安。

唐朝詩人岑參也在《初過隴山途中呈字文判官》一詩中寫道“一驛過一驛,驛騎如流星。平明發咸陽,暮及隴山頭”。在岑參唐朝的驛站傳輸的速度已經達到瞭“流星”的級別。

其實所謂的800裡加急,以古代的生產技術是無法達到的。最有利的證據就是唐玄宗時期安祿山在范陽起兵叛亂。當時唐玄宗正在華清宮,兩地相隔三千裡,6天之內唐玄宗就知道瞭這一消息,通過計算可以得知當時的傳遞速度達到瞭每天500裡。在這種發生叛變的情況下,作為國傢供養的郵傳人員自然不敢懈怠,所以這個速度應該是當時最快、最真實的速度瞭。

-

2