古時候衙役搶著押送流放犯人,這是為什麼?

古時候衙役搶著押送流放犯人,這是為什麼?接下來跟著小編一起欣賞。

中國有著長達兩千多年的封建王朝時期,在古代,皇帝一言九鼎,如果誰要是觸犯瞭皇帝,無非就是三種結局,第一種情況皇帝納諫如流,你提的意見皇帝會聽,第二種情況皇帝非常生氣,把你拉下去砍瞭,第三種情況皇帝心裡不爽,把你革職查辦流放邊疆,“流放邊疆”主要是將犯人放逐到偏遠地區來進行懲罰,以此來維護社會和統治秩序,流放之刑歷史悠久,從遠古時期就存在瞭,一直到秦漢時期才形成體制,南北朝時期流放之刑才加入五刑體制,此後歷朝歷代提供者都喜歡用這個刑罰來懲治那些不想看到但又無法處死的大臣,流放這個刑罰到清朝末期才被徹底廢除。

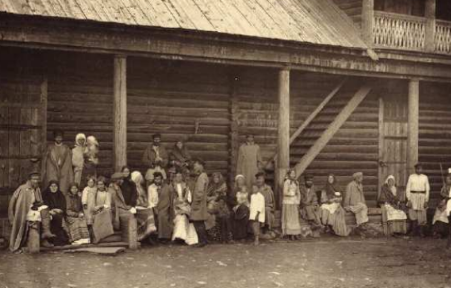

其實流放邊疆這件事是耗時耗力的一種刑罰,古代中國的邊疆之地大都是不毛之地甚至還有叢林猛獸,犯人被流放到邊疆後,其實很少有能活下來的,那麼既然流放罪犯是件苦差事,為何衙役們還喜歡搶著去押送犯人呢?

原因一:押送犯人油水高

古代流放的地域大都是南、海南等地,在古代這些地方是非常偏僻且荒涼的地方,雖然衙役們明知押送犯人到這些地方很是漫長且不能乘坐交通工具,但此行油水是非常高的,因犯人戴著枷鎖和腳鐐,所以要想到達流放之地是非常痛苦的,於是犯人的親朋好友就會在路上等著衙役進行賄賂,隻要是錢到位瞭,衙役一路上吃喝拉撒還是比較有保障的,犯人也會相對而言比較輕松。

原因二:押送犯人時相對自由

衙役們平常在衙門當差是非常不自由的,他們動不動就得捉拿罪犯,時不時還有生命危險,就算運氣好,當差的地方沒有刑事案件發生,他們平常也得呆在枯燥的衙門裡,所以說,當上邊下達瞭押送犯人到邊疆的活時,很多衙役就會爭先恐後的爭奪這個名額,要知道,古代交通雖然不是很發達,但每個地方還是有驛站的,一路溜溜達達,到瞭驛站吃吃喝喝,等押送完犯人後,衙役還可以在路上多逗留一些時日,偷偷回傢小住一段時間,都是可以的。

原因三:有機遇

古代被朝廷流放邊疆的,除瞭一些罪犯外最多的還是那些被朝廷革去烏紗的大官,他們雖然此時不順利,但並不代表他們以後不會翻身,像清朝時期的禁煙和抗英英雄林則徐,他因為和洋人做對,而後被朝廷各種誣陷、打壓,最後56歲的林則徐被朝廷流放新疆,計劃經過江蘇、河南、陜西、甘肅,進入新疆。押送林則徐的衙役雖然名義上比林則徐厲害,但那名衙役在看到沿途各級官員對林則徐的高規格接待後,也不敢太過於放肆。

要說歷史上流放新疆最鬱悶的官員,還是林則徐,他到西安的時候染上瞭瘧疾,病臥不起,好不容易養瞭兩個月身體好點後又在咸陽遇到瞭暴雨和洪水,在各種困境下,林則徐依舊不能歇息。當然,最終林則徐還是熬出瞭頭,繼續回去當官瞭,至於押送他的衙役,正史中沒有記載,不過可以肯定的是,那名衙役肯定是沒有遭到事後報復的。