古代人才選拔制度除瞭科舉還有哪些?從古至今人才選拔制度盤點!

古代人才選拔制度除瞭科舉還有哪些?從古至今人才選拔制度盤點!感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

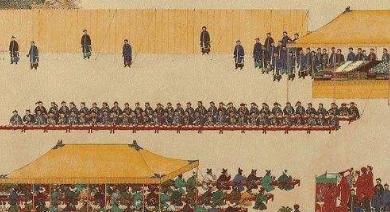

中國古代人才選拔制度,起源於先秦時期的選士、養士制,歷經兩漢時期的察舉制和魏晉南北朝時的九品中正制,定型為隋唐及後期的科舉制。它直接影響瞭當時的教育目標和教育內容及考試方法。

眾所周知,我國的官員選拔制度,可謂改革過很多次。我國古代先秦時期的官員選拔,一般是依靠世襲制。也就是如果一個人在建立王朝之初立下功勞,被封為大夫,那麼在他死後,由他的兒子繼承他的大夫官位。古代諸侯的封地叫國,大夫的封地叫傢,所以我國古代有“齊傢治國平天下”的說法。但是這種世襲制度是有缺陷的,皇帝如果賢明還好,如果昏庸,就禍害瞭整個國傢,因為昏君分不清真正的人才和奸臣。

到瞭漢朝,官員的選拔主要依靠推薦。推薦的人才主要是孝廉和秀才。漢朝特別看重孝道,所以漢朝的皇帝多冠以孝字。孝廉就是尊敬孝順父母的人,古人認為,忠臣必定出自孝順的傢門。秀才則是精通一些古代書籍,例如儒傢的經典著作,例如《詩經》、《尚書》等。從史籍記載來看,大部分官員都是走的孝廉之路。因為孝廉容易作假,而秀才必須精通古典書籍,但是孝順是父母鄉親的評價。

在古代,隻要有利可圖的事情,就有人趁機作假。在漢朝,孝順就能當官,所以很多人在這個方面作假。所以推舉制度的弊端也顯現瞭,沒有統一的可以量化的標準。到瞭隋朝和唐朝,科舉制度的出現,可謂是選官制度的重大突破瞭。隋朝和唐朝的科舉制度,分為多種,最關鍵的是進士科和明經科,其他的例如明法、明算等都有專項考察。當時最受古人看重的就是進士科。

據說,在唐朝的唐太宗執政時期,每年有八九百人參加進士考試,但是錄取的隻有二三十人,錄取比例不到百分之三,比現在的高考難考多瞭。而且當時能夠到京城參加進士考試的,就是來自全國各地的才子。唐高宗在位時期有33年,一共錄取瞭500多個進士。為什麼如此難考的科舉,人們依然熱衷呢?因為錄取進士科後,能夠開啟仕途。唐朝的很多名臣名相,都是出身進士科。唐朝的不少文學傢、思想傢、政治傢也是出身進士科,例如王勃、王維、顏真卿、白居易、柳宗元、韓愈等。

選官用人是國之大事,為瞭保證人才選拔,國傢一方面大力發展教育;另一方面不斷探索和完善選官制度。“中興以人才為本”,自古有 “得人者昌”,“失賢者亡”之說。因此認真總結中國古代選官用人的成功經驗與失敗教訓,至今仍有十分重要的現實意義。

從古至今,算來基本有四種制度。

一、世卿世祿制,“卿”:是古代的高級官吏,“祿”是古代官員的俸祿,世卿世祿制即指的是西周初期的周王室和各個諸侯國的卿大夫等官吏可以父死傳子,世襲此職,世代享有該職俸祿。

有學者認為世卿世祿制開始於商朝,但目前並無確切的資料可以證明。也有學者認為世卿世祿制真正實行是在春秋中後期,這時許多諸侯國的卿大夫把持諸侯國的政權,成為事實上的諸侯王,其死後,自然是其兒子繼承他的權力,繼續掌控諸侯國政權。

總而言之,世卿世祿制是一種古代早期的官員更替制度,到秦始皇滅六國,統一中華後,立郡縣,廢分封制後,這種制度基本被廢除。

二、察舉制度,是流行於漢代的一種人才選拔制度。秦朝建立後,商周時期的官員世襲制徹底廢除,但是秦朝還未建立系統的人才選拔制度便被漢朝取代。漢代時,建立瞭察舉制,察舉,即由諸侯王、公卿、郡守等推薦人才給朝廷,作為官員的來源。

察舉對象既可以是平民,也可以是官吏。這種制度基本保證瞭朝廷對行政官員的需求。察舉制度在西漢時比較嚴格,到東漢後期,由於政治腐敗,權貴舞弊,察舉制度失去效用。

後來鑒於察舉制的弊端,三國時的曹魏政權建立瞭新的人才選拔制度——九品中正制。但是在整個魏晉南北朝,察舉制度仍然存在,直到隋朝科舉制度的建立,才告終結。

三、九品中正制,是魏晉南北朝時期的一種選拔人才官員的制度,最早由曹魏政權所創。曹操為瞭加強政府對人才的選拔控制力,采取瞭下派官員到各處評定選拔人才的方法。後來曹丕為拉攏士族,將這種辦法定為制度,即九品中正制。

這種制度的具體操作辦法是政府在各州郡派駐名為中正的官員,中正依據傢世、道德、才能三個角度評議各州郡中的人物,具體分為九品,分別是:上上、上中、上下、中上、中中、中下、下上、下中、下下。中正把這評議的結果上報朝廷,朝廷根據結果來對這些人才委以官職。

但是到魏國晚期及晉朝,由於門閥的興起,中正們評議人才逐漸忽略才德,而僅以傢世為標志,所以人才基本為世傢大族瞭,以至於出現“上品無寒門,下品無士族”的局面。直到隋朝建立科舉制,九品中正制徹底被廢除。

四,科舉制,自隋朝到清朝1300多年間實行的一種選官制度,科舉制是我們大傢都熟悉的一種選拔人才制度。隋文帝建立隋朝後,鑒於以上的種種選拔制度都有弊端,同時,也為瞭加強中央集權,把選官的權力收回中央手中,首開科舉制,可惜的是科舉制還沒建立完善機制,隋朝就滅亡瞭。

科舉制也算是古代人經過不斷摸索後創立的一種比較公正、健康的制度。唐代進一步完善瞭科舉制,宋、明兩朝也是科舉制度繁盛時期,隻不過明朝開始采用八股文取士的考試模式,使得科舉制考試進入瞭僵化,終明清兩朝,知識分子們都鉆入八股這種無實用價值的文字遊戲中,思想被嚴重束縛。

科舉制給士人們帶來瞭金榜題名時刻的激動輝煌,也帶來瞭名落孫山的失落。雖然人們指責科舉制的弊端,但是在千餘年的封建社會中,科舉制已經是最好最公平的選官制度瞭。

科舉制從隋朝開始,直至清光緒31年(1905年)舉行最後一科進士考試後廢除,前後經歷一千三百餘年,成為世界延續時間最長的選拔人才的制度。