漢代的“的士”叫什麼?古人是怎麼“打的”出行的?

漢代的“的士”叫什麼?古人是怎麼“打的”出行的?下面小編為大傢帶來詳細的文章介紹。

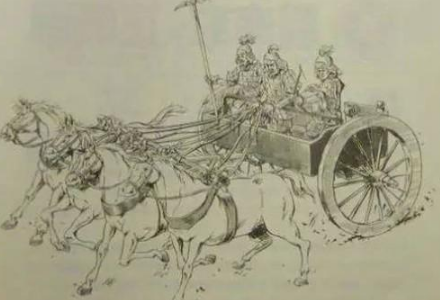

古代的馬車就和現代的汽車一樣,是最常見也是最主要的交通工具之一。不過汽車並不是人人都有,古代馬車也是如此,所以像“出租車”這樣的服務其實早在千年以前就已經出現瞭。而且計價方式也是按照裡程計算,那古人是用什麼辦法來算出走瞭多少公裡呢?這就不得不佩服古人的智慧瞭。下面就為大傢講講漢朝時期的“出租車”,他們是如何服務百姓出行問題的,一起來看看吧。

漢代時的“的士”,叫做“記裡鼓車”,誰給它取這麼個奇怪的名字呢?其實,這種最早的“出租車”名副其實,這車上的“記裡鼓”,可謂是最早的出租車計價設備!

“記裡鼓車”是一輛馬車,它的車輪大小直徑,在設計時就經過瞭精心計算,每轉100圈,馬車正好行駛1公裡;同時車輪也會帶動車盤上的一個特制齒輪轉動,不過這個齒輪轉得可就比車輪慢多瞭,車輪每轉100圈,即馬車每行駛1公裡路,這齒輪才轉完一整圈。這個齒輪和車上特制的兩個拿著鼓槌的小人偶通過連線連接,齒輪每轉一圈,連線就帶動小人手裡的鼓槌,錘擊一下車座上的小鼓。所以每聽到一聲鼓響,司機和乘客便知馬車又行駛瞭一公裡。

這就是為什麼它被稱為“記裡鼓車”,這“記裡鼓”,可以精確記下每公裡車程,既方便司機計價,也能讓乘客心裡有數,實現瞭交易的公正透明。“記裡鼓車”曾在陜西省科技館展覽,古人的這一發明之智慧巧妙,讓參觀者拍案叫絕。

當然,古代的計程“的土”主要集中在大城市,不像現代,大小城市都有。

到瞭唐代,道路發展盛極一時,百姓“打的”出行變得更加普遍,不但有“記裡鼓車”這樣的“的土”,甚至出現瞭最早的“公交車”!

唐代的“公交車”被稱為“油璧車”,也是馬車,一般由6至8匹馬作為動力,但車身很長,不但有車廂,車廂壁上還有車窗,乘客乘坐體驗極好。

南宋時期,京城臨安(杭州)的油璧車得到瞭極大改進,不但車窗被掛上瞭華美的窗簾,車廂內還有綢緞褥墊,供乘客坐臥使用,有點類似於今天的長途客車!這些油璧車有大有小,小的能坐6名乘客,大的則可容納幾十人,既方便出行,又能觀光遊覽,很是氣派、講究。

此外,古人在“打的”時,對價格的計算也很嚴謹,不但分單程與往返,且計價方式也不一樣,所以他們在“打的”前,也會像現代人一樣,先和司機講清楚價格。

有的時候,古人也會和現代人一樣,在“打的”時由於“的士”司機職業道德存在問題,而遭遇“被坑”“扯皮”的現象。如宋代首位狀元、時任開封府判官的許將,有一天回傢晚瞭,由於自身體弱多病,他隻好請一名巡卒替自己叫瞭一輛“的士”。那會兒“夜禁”甚嚴,馬夫又不認識他,為趕時間拼命趕路,一路顛簸,不僅將許將從馬上顛瞭下來,而且好不容易趕到傢門口,卻發現大門緊閉。許將又傷又病,哪裡有力氣喊門,馬夫為瞭幫他喊門,就問他姓名,一問才知道他是著名的開封府判官。馬夫怕被追究責任,嚇得逃之天天,可憐的許將隻好在寒風中苦等到天明。