明朝內閣制度有什麼作用?內閣是如何登上權力頂峰的?

明朝內閣制度有什麼作用?內閣是如何登上權力頂峰的?下面小編為大傢詳細介紹一下相關內容。

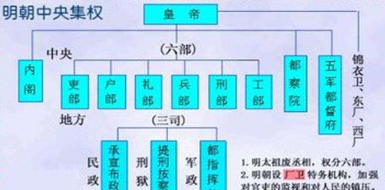

明朝內閣是明朝建文四年(1402年)至崇禎十七年(1644年)的皇帝咨政機構,此後權力逐漸增大,後形成為明朝行政中樞。內閣輔臣的人數為一人至七人不等,輔臣奉使出外辦事,多自稱閣部。起初,內閣大學士隻具有顧問身份,皇帝為最終決定的權力,而大學士很少有參決的機會。到明仁宗、明宣宗時期,地位日益受尊崇。自此,內閣的權力日益增大,到明世宗中葉,夏言、嚴嵩等人執掌內閣,地位赫然為真正的宰相,亦可壓制六部。所以說,內閣是明朝的最高權力機構,在裡面擔任職務的官員被稱為內閣大學士,地位極其尊崇。不過,內閣在明朝初年卻並非什麼瞭不起的機構,如同雞肋,作用一般,那麼內閣是如何登上權力頂峰的呢?它的作用又是什麼?

從秦始皇統一華夏,建立秦朝,中央政權組織形式,就出現丞相這一個官職,後面的歷朝歷代雖然稱呼有所區別,但是一直有丞相這個官職,而且賦予瞭丞相很大的權利(地位和權利僅次於皇帝,主要協助皇帝處理政事)。到瞭明朝,明太祖建立明朝,最開始也設置瞭丞相一直,後經過權臣丞相胡惟庸案件之後,朱元璋廢除瞭丞相制度,六部尚書隻對皇帝負責,使得皇帝的權力空前的強化,但是也導致瞭皇帝工作負擔急劇增加,朱元璋是個勤政皇帝,還能忍受,後面的接班者可沒有這麼勤政,這就勢必需要一個機構來承擔起丞相這個職位責任來,內閣制度就是在這種背景下誕生瞭。

明朝開國之初承襲瞭元朝的官僚體系,在中央設立瞭三大最高權力機構,分別是:中書省、大都督府、禦史臺。中書省是最高行政機構,總理全國政務,領轄六部,長官是被尊為百官之首的左丞相和右丞相。大都督府是最高軍事機構,掌管全國軍隊,既有統兵權,又有調兵權。禦史臺是最高監察機構,負責糾察、彈劾官員、肅正綱紀。這三大最高權力機構及其下屬單位包攬瞭全國上下的大小事務,作為皇帝的朱元璋隻要用人得當,協調好這三大機構的關系,基本就可以讓國傢順暢的運行下去瞭。

可是,朱元璋是位疑心極重的皇帝。他對大臣非常刻薄,又因此認為大臣們必然對他心懷不滿。於是,他經常對大臣們進行敲打,臣下們一旦犯錯,能重罰的絕不選擇從輕發落。朱元璋在位31年,期間被處死的官員及其傢屬數以十萬計,其中多數都是冤假錯案。

洪武十三年(1380年),朱元璋懷疑左丞相胡惟庸圖謀不軌,於是下令將胡惟庸株連九族。由於朱元璋早就不滿大權旁落,於是他便以“胡惟庸案”為契機,撤銷瞭中書省、大都督府、禦史臺這三大最高權力機構,由自己主持國傢的行政、軍事、監察大權。可這樣一來,原本一群人幹的事情,現在全部要朱元璋一個人來幹,他自然就忙得不可開交瞭。朱元璋是中國歷史上著名的“勞模皇帝”,但這種堆積如山的工作還是讓他感覺有點力不從心。為瞭能提高效率,朱元璋於洪武十五年(1382年)從翰林院召集瞭一批低品級官員到身邊幫他處理政務文案。這些官員被分配到皇宮中的六座大殿裡幫助皇帝處理文案工作,他們的職務和他們的工作場所相對應,分別是:華蓋殿大學士、武英殿大學士、文淵閣大學士、東閣大學士、文華殿大學士、謹身殿大學士,這便是內閣大學士的雛形。不過,此時的大學士和明朝後來的大學士還有天壤之別。這些大學士當時僅僅是正五品的中層官員,工作性質類似於現代的秘書,並不掌握實權。

朱元璋死後,燕王朱棣通過“靖難之役”成功奪取瞭皇位,是為永樂皇帝(在位時間1402年至1424年)。永樂帝雖然也算得上一代雄主,但他無法做到像他父親朱元璋那樣整日埋頭處理國事,於是他便設立瞭一個新機構:內閣。內閣成員全部由大學士擔任,他們的權力比洪武朝時期大瞭許多,可以向皇帝提出建議,並接受皇帝單獨指派的任務,但此時的內閣仍算不上權力機構。

1424年,當洪熙皇帝登基後,內閣大學士開始成為朝廷最高等級的實職官員,享有崇高的頭銜和豐厚的俸祿。在很多時候,內閣大學士還兼任六部尚書,他們在禮儀上也優先於其他文官,同僚們尊稱其為“閣老”。與此同時,皇帝授予內閣票擬的權力,所謂“票擬”就是將全國各地送來的奏章,在送呈皇帝批示以前,由內閣大學士“用小票墨書”把批閱建議寫在紙上並貼到奏章對面供皇帝參考。在很多時候,這些建議往往成瞭皇帝的最終決定。自此,內閣就成為瞭大明王朝權力的中樞機構。

明朝內閣制度的形成跟作用是什麼?" alt="明朝內閣制度的形成跟作用是什麼?"/>

內閣制度的作用:到瞭明朝中期以後內閣權利不斷增強,六部之權匯聚於內閣,提高瞭中央政府的行政效率;明朝中後期皇帝大都懈於政事,不理朝政,而有瞭內閣制度的,使的整個國傢機器照常健康的運行,使得整個國傢不再過意依賴皇帝;還利於限制皇權,讓皇帝不能胡作非為,破壞國傢正常運行。

就內閣制度本身來說,其本身並沒有明確的權限范圍,一切得看皇帝。遇到不喜歡理政的皇帝,比如說隆慶,那麼內閣的權利自然就大瞭,遇到權利抓得緊的皇帝,比如說崇禎,在崇禎在位的十七年間,內閣首輔就換瞭十多個,基本上內閣就相當於一個擺設。所以,這種極其不穩定的權利,使內閣隻能是一個“非法的”顧問機構。