這是一個北宋時期的一個小國 最後的結局又是什麼樣的

今天小編給大傢準備瞭:西夏的文章,感興趣的小夥伴們快來看看吧!

公元1038年,北宋元寶元年,李元昊稱帝,建立西夏王朝。從面積來論,西夏不過77萬平方公裡。體量不小,但也不算太大,尤其跟遼國、北宋相比。人口數量也在300萬左右,不算特別多。但是,西夏卻先後擊敗瞭北宋、遼國兩個體量更大的對手,並由此揚名,成為一時霸主。這是很值得琢磨的一件事。

西夏由黨項族建立。黨項族的歷史,可以追述到漢朝,當時黨項族主要以遊牧生活為主,憑姓氏劃分八部。八部中,最有名的便是拓跋氏。不過,跟同時期其他遊牧民族,如匈奴相比,黨項族很弱小,需要依靠其他族群,才有生存紮根的空間。唐朝時,黨項族內遷甘肅、陜西一帶。

從這個時候開始,黨項族的實力逐漸擴大。唐朝末年,黨項族還被賜姓皇族的“李姓”。即便實力增加很多,黨項族一直都不敢太過張揚。在據守地盤,保留實力的同時,選擇對其他勢力稱臣,避免太大沖突。

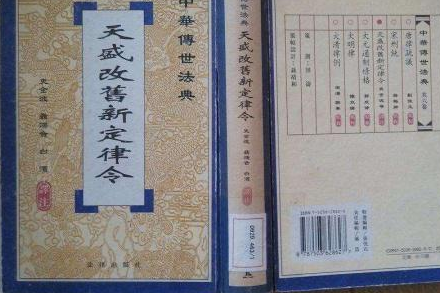

北宋初年,黨項族仍向北宋稱臣。直到宋太宗為瞭更好控制黨項族領地,選擇削藩後,才造成雙方的決裂,西夏國的建立。但是,西夏後來在建立政權的時候,基本還是照搬北宋體制為主。按照《天盛改舊新定律令》這部西夏法典的記載,西夏官制分五品司,其中就有中書、樞密、殿前使、禦史等官職。這些在北宋,都可以找到相同的官職。

西夏因為歷史、地理緣故,它的體制,並非全部都來自北宋,而是唐、吐蕃、遼,以及西夏自身的一套制度。像西夏皇子的稱呼,就有太子、諸王、三公、國王等名位。又比如說,西夏的官職,也跟北宋有很大不同。

西夏的“官職”,應當拆分為“官”“職”兩部分。西夏的“官”,更像是一種爵位。它不代表有實際權力,但地位很高。即便是犯罪,有“官”的身份,處罰上會更輕些。

“職”則是西夏的職事官。這些職事官,就是西夏政府中,負責辦事的官員。按照規定,才能跟業績是西夏職事官的評定標準。他們需要經過定期考核。

職事官中也有任用、升遷、賞罰的規則。而且,職事官的數量不少。除去軍事部分的職事官,其餘職事官大約仍有1500個以上。

官制中的數量、規則,其實代表瞭西夏在建國後,就已經擺脫過去遊牧民族治理國傢那種粗放的方式,而是有一套更為專業、準確的制度。在用人上,西夏初期,采用遼國施行的番漢同行的人才策略。除瞭黨項族外,也讓漢人、契丹人、回鶻人,以及其他羌人共同治理。到後期的話,逐漸成為以漢人為主的人才策略。

換句話說,西夏雖然是由黨項族建立的政權。但在體制上,采用基本沿襲過去中原王朝的儒傢體制,並糅合其他體制的辦法。不過,西夏在文化上,不如軍事上那般搶眼。

西夏雖然興盛一時,但也有自己的問題。他們遇到瞭一個糟糕的西夏國王。其實,這是任何一個王朝都會遇到的問題。西夏比較倒黴,他們的首任皇帝李元昊就開始出問題。李元昊在軍事上頗有才能,在他統治下,西夏擊敗北宋跟遼國。

他也因此變得肆意驕縱,最終引發內亂。李元昊被自己兒子用武力奪取皇位。從此以後,西夏國在大權交接上,一直問題不斷。內憂未平,外患又起。金國、蒙古帝國的崛起,對西夏國來說,壓力巨大。

這兩大帝國,西夏一個都打不過。等到蒙古帝國崛起後,西夏隻能在金國跟蒙古帝國之間搖擺。一開始時,西夏把希望寄托在金國身上,懇求金國支援。金國拒絕。西夏轉身投靠蒙古帝國,一同攻打金國。

說是盟友,實際上在前線打仗的,一直都是西夏沖在前面。蒙古帝國是在拿西夏消耗金國的力量。金國力量頗強,西夏很快疲弱不堪。西夏國內,很多人開始反對聯蒙抗金的提議。可是,西夏國王一直沒有放棄這個策略。即便皇位交接,西夏也沒有拒絕蒙古帝國。

直到1216年,西夏實在無法支撐連年出兵征戰,便拒絕瞭蒙古帝國的提議。這個選擇的代價,換來成吉思汗親自率兵攻打西夏的結果。在蒙古帝國眼中,西夏隻不過是一個用來練兵的地方。

對西夏而言,這等於是滅頂之災。他們開始放棄跟蒙古的聯盟,轉而跟金國站在一起,抵抗蒙古。這個做法,自然招來蒙古帝國的全力打擊,西夏節節敗退,難以形成真正有效的抵抗。公元1227年,西夏滅亡。同年,成吉思汗病逝。