“潤筆費”是什麼?古代文人的外快生計!

“潤筆費”是什麼?古代文人的外快生計!感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

古代中國屬於是帝制傢天下的模式,因此史書記載也是圍繞著帝王這個主線來進行敘事,所以今天的我們回望古代,是說不完的帝王將相,而相比之下,有關古人的生活記載,倒是少見瞭,因此今天的我們說起古代的歷史,更多圍繞的是皇帝和大臣的那些事兒。

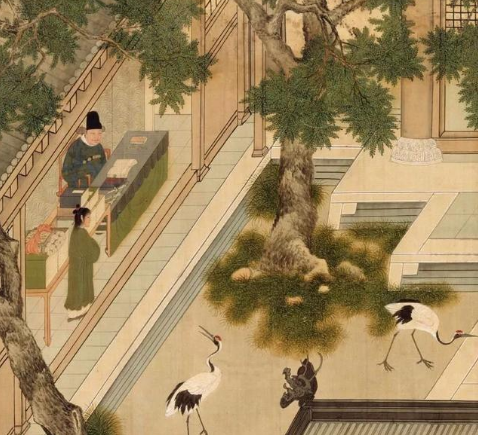

當然雖然古代關於社會生活的記載很少,但隻是相對帝王將相的記載來說的,其實還是有不少記載的。今天宋安之就以明代的文人如何通過潤筆賺取外快,甚至發傢致富的事情,來說說古代社會上生活的那些事兒。

何為潤筆呢?

說白瞭就相當於是今天的稿費,就是古代文人為別人作文、寫詩、繪畫,收取的酬勞,俗稱潤筆。

至於為什麼叫潤筆這個名字呢,說白瞭就是古代的文人比較講究,很是清高,恥言金錢二字,所以為別人寫文章之類的,收取酬勞時,往往不提錢,而是美曰其名潤筆。

當然潤筆的報酬包含瞭五花八門,一般來說是自然是給錢瞭,也就是給潤筆費,有時候象征性的請吃一頓飯也是報酬,有時候贈送禮物也是報酬。

眾所周知明朝的商品經濟發達,甚至很多人認為明朝都出現瞭資本主義萌芽,由此可見明朝的商品經濟發展的的確不錯,商品經濟的發達可謂是影響到社會上至皇帝百官,下到文人和老百姓等方方面面,使明朝的社會風氣由儉如奢,而明代文人的潤筆就可以側面反應出這個情況。

明朝開國前期,因此社會百廢俱興,生活水平一般,加之社會風氣節儉,所以請文人寫文章什麼的,往往報酬是很低的,更多屬於是象征性,諸如翰林院的名士給人寫一篇送別的序文,也就是象征性收二三錢。

而且這時期文風很濃,文人為別人寫文章之類的,有時候也看心情,想寫就寫,不想寫就拉倒。

諸如明朝正統年間曾官至禮部尚書的丘濬,他的文章是雄渾壯麗,很是好看,可謂是名滿天下,當時求文者很多,但丘濬為他人寫文章也是分人的,遇上品行不端或者職業低賤之人,是“雖與厚幣請之不與”。也就是不管你給多少錢,我就是不寫。

而明成祖永樂時期,有個叫張益的翰林學士就比較戲劇化瞭,剛開始這位張學士還沒有出名的時候,是自稱:“有志文翰,晝夜為人做詩寫字,然未嘗得人一葉茶”。意思是自己純粹是興趣愛好,以此磨煉自己的寫作水平,不需要任何報酬的。

後來張學士寫出瞭名氣,然後思想進行瞭激烈的鬥爭,最終妥協於現實,為瞭更美好的生活,這位張學士開始收受潤筆。

可見這位張學士並非是那種書呆子,知道剛開始沒名氣要靠不收費打出名氣,後來有瞭名氣以後再收取潤筆,等到求文章的人越來越多以後,張學士幹脆沒空就以固定的格式來分類寫文章,諸如慶祝官員升職的詩文為一類,送別的詩文為一類,隻在姓名和一些關鍵地方留下空白,可以說是批量化生產,到時候如果有人來求文,自己再隨便一補充,就可以輕輕松松完成,張學士就這樣賺瞭不少錢,可見明朝越發展到後面,文人為人寫文章的商業化趨勢是越來越深。

整體來說,以正統年間為分界線,在正統之前明朝文人的潤筆,更多象征性收取,文風濃重。到瞭正統年間以後,明朝文人的潤筆,則就是很明顯的商業化瞭。

到瞭明英宗復辟以後的天順年間,收取潤筆的現象很是普遍,沒有五錢到一兩銀子,是沒法開口求人的,一些有名氣的文人靠潤筆都可以發傢致富瞭,已有“嘗積求文銀百餘兩”者。

到瞭明武宗正德年間,文人為人寫詩作文什麼的更是開始明碼標價瞭,已經沒有什麼象征性收取酬勞的情況瞭,可以說是開始商業化,將文學范圍的事情搞得如同做生意一般。

這時候有名的文人,諸如唐伯虎、文征明、徐渭等人,都曾大量制作應酬性的詩文書畫之類的,他們中不少人靠潤筆是發傢致富,甚至是買田置地,建起園林,過上瞭優越的生活。

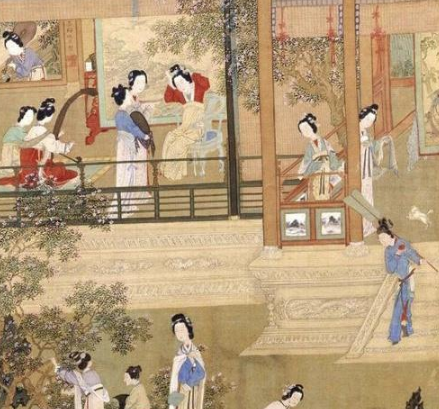

說到這裡可能有人不能太直觀的瞭解這其中豐厚的潤筆,那麼宋安之再舉一個例子,像晚明的聲震文壇數十年的名士陳繼儒,寫的文章太受歡迎瞭,是以“四方征其文者,束帛挺金,造請無虛日”,陳繼儒因此是“潤筆之費積數萬金”,他在29歲隱居山林以後,就靠潤筆錢財,是置田買地,修建園林,縱情山水數十載,可謂是瀟灑至極,簡直就是歸隱文人中的成功人士。

從這些例子也可以看出“知識改變命運”這句話在任何時代都是對的,諸如這些文人,有才華瞭,不說入朝為官,單是靠著潤筆這種外快,都可以過上優越的生活。

就好像今天很多著名作傢一般,有才華,所以靠知識賺錢,可以買車買房,直接跳過瞭車奴房奴這些生活難題,灑脫的簡直是讓人羨慕。

最後再說說明朝為什麼會出現文人潤筆商業化的現象呢?

其實是跟明朝的商品經濟發達有關系,隨著明朝越往後商業越來越發達,商人的地位有所提高,甚至一些文人也投身商海。

而隨著商人地位的提高,還有商品經濟的發達,於是開始影響到社會的方方面面,諸如官紳這些有地位的階級,有時候也會替商人的利益發言,而明朝整體社會風氣也慢慢的由儉到奢。

因此明朝的文人受此影響,越到後期越是將潤筆商業化,諸如正德時期的明碼標價,很多文人也因為潤筆的商業化而發傢致富。

而這些文人可以說越來越像商人,文人對於這種商業化作品,稱之為“筆耕”,認為潤筆所得錢財,就是對於文人創作的最大鼓勵。

像常熟的桑思就直接對求文者說道“白作文字最敗興”。還喪心病狂的說道“暫將銀一錠四五兩置吾前,發興後待作完,仍還汝可也”。意思是即使你是熟人,你不想給潤筆費,但是在我寫作的時候,你要先將錢放我面前,使我有寫作的精神頭,然後寫完以後你再將錢拿走也可以。

其實桑思這樣就是赤裸裸的見錢眼開,話是這樣說,但一般人將錢放書案上面,怎麼好意思再拿回去瞭,還不是給瞭他潤筆費。

雖然桑思這種情況不能代表當時文人,但由此可見明朝到瞭中後期隨著商品經濟的發達,社會的方方面面也被波及,諸如文人潤筆上面,也是開始瞭商業化。

可見古人的生活也是多姿多彩,文人靠潤筆賺取外快,也是大有門道。

以此也可以側面看出,為何明朝亡國之時,北方殉國大臣很少,而南方還是一派隔江猶唱後庭花的景象呢,就是因為整個社會風氣已經改變,很多道德觀念不再重要,都開始商業化起來,於是乎好多文官武將以商人想法來做事,為瞭自身利益是先降大順再降清朝。