垃圾分類太麻煩?古代有哪些垃圾分類的方法?

垃圾分類太麻煩?古代有哪些垃圾分類的方法?接下來跟著小編一起欣賞。

據說這段時間上海人都被垃圾分類弄得頭大,現在丟垃圾必須先分好類在丟棄,讓很多人一時難以習慣。實際上垃圾分類從長遠來看是必須要做的一件事,不然會給環境造成不可逆的污染,最後受影響的還是我們人類。古代百姓就因為垃圾的事吃瞭不少苦頭,例如長安城在很長一段時間都是以都城的身份存在,但後來被棄用正是因為長安的垃圾已經多到處理不瞭瞭。那古代有哪些辦法處理垃圾呢?

《上海市生活垃圾管理條例》將於7月1日正式實施,這代表著,垃圾分類將被納入法制框架,上海外賣配送也將不再主動提供一次性筷子、調羹等餐具。

對此,有人拍手叫好,也有表示對如何分類一頭霧水,網上甚至還出瞭各種垃圾分類教程。

甚至還催生瞭一個新興職業——代收垃圾網約工。

那麼,在垃圾分類沒有那麼細致,也沒有代收垃圾網約工的古代,垃圾是如何處理的?城市環境狀況如何呢?

你腦海裡浮現的畫面是不是幹幹凈凈、整整齊齊的街道。呼吸中沒有汽車尾氣,隻有清新的自然氣息。啊!詩和遠方!

如果你對古代的環境狀況如此樂觀,那麼接下來的內容可能要讓你大跌眼鏡瞭。

先秦時期,城市已經頗具規模,人口開始密集起來。

有人的地方,也就有瞭大量的生活垃圾。

為瞭保護環境,當時的統治者制定瞭相當嚴格的法令。

《漢書·五行志》:“商君之法,棄灰於道者,黥。”

灰即垃圾;黥是在人臉上刺字並塗墨之刑,為上古五刑之一。

如今隨地亂扔垃圾,不過就是遭受幾個路人的白眼,最多罰點錢,但在商鞅的時代,亂扔垃圾可是要在臉上刺字,告訴所有人“此人不講文明”的。

《韓非子·內儲說上》中也提到:“殷之法,棄灰於道者斷其手。”

也就是說,在路上扔垃圾,是要剁手的。

即便制定瞭如此殘酷的律條,也還是很難保證道路完全整潔,故而當時還設置瞭“條狼氏”一職。

《周禮·秋官》中,就有一些關於“條狼氏”的記載。

“條狼氏下士六人,胥六人,徒六十人。”

“掌執鞭以趨辟,王出入則八人夾道,公則六人,侯、伯則四人,男、子則二人。”

清代的顧炎武在《日知錄·街道》中解釋道:“古之王者,於國中之道路則有條狼氏,滌除道上之狼扈,而使之潔清。”條,為洗滌之滌;狼扈,則指縱橫散亂之人或物。

可見“條狼氏”的職責是清除道路、驅避行人,算是環衛工人與城管的結合。

先秦時期,還出現瞭下水道,用於排污水和雨水。

那要是下水道的污水排不出去,臭瞭怎麼辦?

這事兒還真發生過。

漢長安城在歷經八百年之後,由於人煙輻湊,地勢低窪,排水不暢,垃圾和糞便污染嚴重,導致“水皆咸鹵,不甚宜人”。

於是在隋開皇初年,污水排放問題難以處理的舊長安城被放棄瞭,隋遷都到地勢較高的大興城。

“且漢營此城,將八百歲,水皆咸鹵,不甚宜人。願陛下協天人之心,為遷徙之計。”——《隋書》

唐朝時期的長安,是當時世界上最大的城市,居住人口達到幾百萬。

這樣一個巨大的城市,每天產生的垃圾數量肯定也不容小覷。

為瞭處理垃圾問題,國傢頒佈瞭相應的法規,其嚴格程度不遜於先秦。

據《唐律疏議》記載,在街道上扔垃圾的人,會被處罰六十大板,倒水則不受懲罰。如果執法者縱容市民亂扔垃圾的行為,也會被一起處罰。

《唐律疏議》:“其穿垣出穢污者,杖六十;出水者,勿論。主司不禁,與同罪。”

唐朝時還出現瞭以回收垃圾、處理糞便為職業的人,還有人因此走向發傢致富之路,成為百萬富翁。

《朝野僉載》:“長安富民羅會,以剔糞為業。”

《太平廣記》:“河東人裴明禮,善於理業,收人間所棄物,積而鬻之,以此傢產巨萬。”

為瞭管理城市的環境衛生,宋朝設置瞭專門的機構:街道司。

街道司下有專職的環衛工人,其職責包括灑掃街道、疏導積水、整頓市容。

像開封、臨安這樣的大城市,每天早上都會有幾百個環衛工人打掃街道,處理垃圾。

除此之外,據《夢梁錄》的記述,城市居民每日產生的生活垃圾、糞溺,也有專人處理。

《夢梁錄》:“人傢甘泔漿,自有日掠者來討去。杭城戶口繁夥,街巷小民之傢,多無坑廁,隻用馬桶,每日自有出糞人瀽去,謂之‘傾腳頭。”

每逢春天,官府還會定期安排工人疏通溝渠,以免城市積水。

《夢梁錄》:“遇新春,街道巷陌,官府差雇淘渠人沿門通渠;道路污泥,差雇船隻搬載鄉落空閑處。”

《清波雜志·涼衫》中提到一種“細車”,“細車”前讓一些人拿著水罐子,旋灑路過車,以免塵埃飛揚。

《清波雜志·涼衫》:“舊見說汴都細車,前列數人持水罐子,旋灑路過車,以免埃蓬勃。”

這描述,是不是非常熟悉?

所謂“細車”,不就是半機械半人力的灑水車嘛。

“雨後則中皆糞壤,泥濺腰腹,久晴則風起塵揚,顛面不識。”這是明人筆記《萬歷野獲編》對汴梁(今開封)的記載。

雨天時,全是糞便泥漿,還會濺到身上;晴天時,風一吹,灰塵全糊在臉上。這就是明朝的城市環境。

當然,為瞭改善環境,明人還是付出瞭很多努力的。

明朝時期的京城有先進的排水管道。

城市和鄉村垃圾處理形成瞭完備的產業鏈,以垃圾糞便為例,就有專人負責在城市回收垃圾糞便,再運到鄉村出售,用於耕作。

除此之外,城市的垃圾會進行分類,各種生活垃圾都有專門的人回收。

清朝官府將唐律中的“其穿垣出穢污者,杖六十”,改成瞭笞四十。

不過其執行狀況非常可疑,因為清朝的城市街道衛生狀況似乎比明朝更為糟糕。

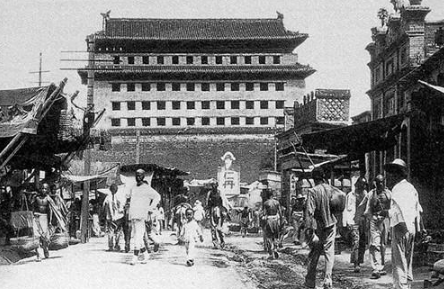

《燕京雜記》:“人傢掃除之物,悉傾於門外,灶燼爐灰,瓷碎瓦屑,堆積如山,街道高於屋者至有丈餘,人們則循級而下,如落坑谷。”

這大致是講:人們直接把傢裡的垃圾掃到路上,最後導致城市路面比兩旁的房子還高。

這或許有誇張的成分,但當時的垃圾污染狀況也可見一斑。

清末的北京城,由於排水系統過於陳舊,每年二三月間都得開溝,把裡面的臟東西挖出來晾曬,那味道,想象一下都覺得酸爽。

即便是平日裡,京城也總有一股尿騷味,人們把生活廢品和煤炭渣子都往街上倒。

到瞭光緒末年,政府設置瞭清道夫,配合有司一起管理環境衛生,情況才有所好轉。