拓跋宏為什麼要殺元恂?原因是什麼

連太子都帶頭反對他的改革!他冷冷地說,太子反對,太子也得死的故事大傢喜歡嗎?今天小編就為大傢詳細解讀一下~

咱們今天來聊一聊中國歷史上一位著名的政治傢和改革傢,北魏孝文帝拓跋宏,為瞭改革,他不惜殺死瞭自己被立為太子的兒子,留下瞭一段讓人敬佩和嘆惋的故事。

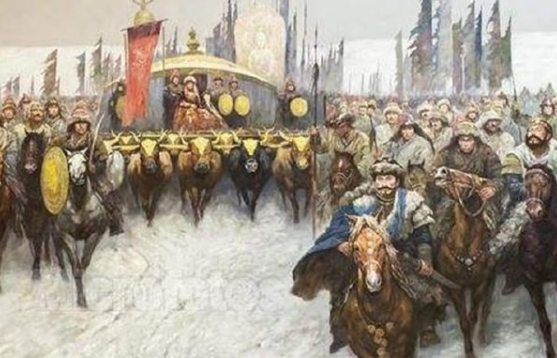

公元494年,孝文帝正式遷都洛陽,遷都之後大批的鮮卑人也浩浩蕩蕩從舊都平城進入洛陽,但問題也層出不窮。比如鮮卑人的編發左衽,所謂“左衽”,指的是衣領前襟向左掩,而漢族自春秋時起,便將衣領向右掩,以示區別蠻夷。在《十三經註疏》中就有提到:“四夷左衽”,指的就是四方的少數民族的著裝與漢人的區別。再比如鮮卑本是遊牧民族,在服裝上男子為瞭便於騎乘多穿袴褶,女子則是衣夾領小袖。另外大多數人不懂漢語,在語言溝通上非常不方便。

正值初冬,拋下傢業的鮮卑人遷到洛陽後,面臨著住宿和吃飯的問題,還有以後定居洛陽後,就不能像在北方一樣以遊牧過活,而他們又不擅長農業生產……種種問題無不需要馬上解決,否則,這些遷來的鮮卑人就會因與中原格格不入又會返回北方,到那時就民心背離,拓跋氏傢的統治就會出現危機。

孝文帝比誰都清楚自己面臨的問題,所以他在遷都之前便重用瞭一批漢族士人。為瞭加快改革力度,他在這些人的指點下進行瞭一系列革俗漢化,其內容大致是:禁穿胡服,改穿漢服;禁說鮮卑語,統一漢話;鼓勵與漢人通婚;死後不得葬回平都,必須葬在洛陽;並將鮮卑人的戶口所在地一律改為河南洛陽。從此,這些鮮卑人全都成瞭河南洛陽人。

孝文帝的改革,自然招來瞭皇室和鮮卑貴族們的不滿,其中以太子元恂最為跳眼。

元恂是孝文帝和林氏所生,按北魏“子貴母死”的祖制, 在他生下來不久母親林氏就被賜死,而他一直由祖母馮太後照顧撫養。對於元恂,馮太後一直非常寵溺,不似對孝文帝那般嚴苛。因此,元恂自幼性格囂張,不喜讀書。

公元493年7月,孝文帝依制將元恂立為太子,並隨同遷都洛陽。為瞭實施漢化改革,孝文帝經常出巡,這時候元恂便負責留守洛陽,並做些祖廟祭祀典禮的事情。

史書上記載元恂生得“高大肥壯”,洛陽濕熱潮悶的天氣,讓肥壯的他非常難受,又不能穿行動自由的袴褶,因此常常對舊都平城念念不忘,背地裡對遷都多有抱怨。

元恂居洛陽後,孝文帝便命漢臣高道悅做他的近侍,以督促他學習漢族文化。高道悅是個實誠人,他見元恂無心讀書,便時時規勸。元恂正對孝文帝大刀闊斧的漢化改革心生抱怨,見高道悅時時監督自己學習,便將滿腔的抱怨化成瞭對高道悅的仇恨。

公元496年八月,孝文帝出巡嵩山,元恂留守洛陽。

天氣炎熱,肥壯的元恂仗著孝文帝不在洛陽,便將所賜的漢族衣冠盡皆撕毀,著袴褶,以鮮卑“編發左衽”為自己的穿著打扮,還拒絕說漢話,仍保持鮮卑的舊有習俗。一些保守貴族們見元恂如此,便跟著也編發左衽。

高道悅見元恂如此,苦勸不止。但元恂早就對高道悅心生怨恨,於是趁孝文帝不在,與左右隨從密謀,親手殺死瞭高道悅。因擔心孝文帝怪罪,又帶著隨從,乘瞭禦馬,準備連夜逃回舊都平城,隻因領軍元儼把守城門,出逃未遂。

事情發生後,尚書陸繡不敢輕視,立刻快馬加鞭,將元恂之事匯報給正在嵩山出巡的孝文帝。

元恂的事情讓孝文帝很震驚,他想到本來就因為漢化改革,鮮卑貴族們就因觸犯瞭他們的利益而對自己非常不滿,不過是自己使用瞭高壓手段才得已實施。如今元恂身為太子,竟帶頭和自己唱反調,這正好給那些保守的鮮卑貴族們找到瞭借口。想到此處,孝文帝又難過又痛惜。

憤怒的孝文帝立刻返回洛陽城召見元恂,並歷數元恂的罪過,最後將他杖責百餘,廢黜瞭他的太子之位,將他貶為庶民,流放到河陽一帶,命人看守,生活上隻配以粗茶淡飯維持他的溫飽。

元恂被廢後,那些不滿孝文帝改革的保守派鮮卑貴族們,便趁機拉攏元恂,暗中密謀叛亂。不過此事走漏瞭風聲,被人密報給瞭正在長安出巡的孝文帝。

孝文帝知道,隻要元恂活著,必然會不斷地被鮮卑保守勢力拉攏利用,對於自己正如火如荼的漢化改革,起到反作用。於是長嘆一聲,命人帶著詔書和毒酒前往河陽,賜死元恂。

其實在改革的過程中,孝文帝早先就因皇後馮清不肯說漢話,廢黜過馮清瞭,但太子元恂竟不以此為戒,還頂風而上,也怪不得孝文帝要痛下殺手瞭。

孝文帝賜死自己的兒子後,鮮卑貴族們便再也不敢對孝文帝改革發雜音瞭。

正是孝文帝的這種決心,才使得北魏的漢化改革得以成功,促進瞭民族之間的大融合,從而讓北魏從原始部落向封建社會挺進,維持瞭一個半世紀的國運。