為什麼隻有清朝能夠統治漠北草原?中原政權和草原政權有哪些沖突?

為什麼隻有清朝能夠統治漠北草原?中原政權和草原政權有哪些沖突?接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

在中國歷史上,中原政權與草原政權之間的鬥爭,從戰國時期的趙國就開始瞭,持續瞭兩千餘年。

秦漢時期的匈奴,魏晉時期的鮮卑,南北朝時期的柔然,隋唐時期的突厥、回紇,宋明時期的蒙古。幾乎每一個中原王朝都無法避免與草原政權的戰爭,西方歷史學傢將這樣的鬥爭稱為:農耕民族與遊牧民族的沖突。

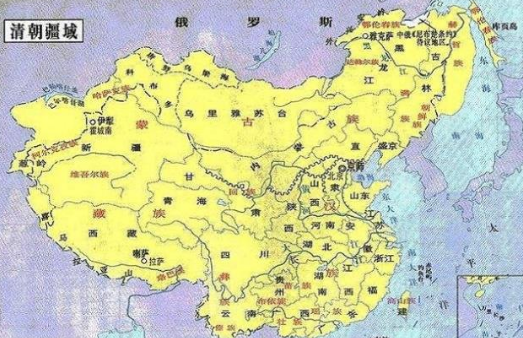

能夠將草原納入版圖並進行有效治理的王朝有唐遼元清四個王朝。唐朝消滅突厥後,在草原先後設立安北都督府、堅昆都督府、北庭都督府進行統治。不過,唐朝統治草原的時間非常短,都督府也是時設時立,並沒有進行有效的治理。

遼朝,對草原的控制能力的確比較強,在被女真人推翻後,依然能裹挾多數的草原部族西進,征服西域,建立起西遼。不過,遼朝不是大一統的王朝,契丹人同樣也是遊牧民族。

元朝,本身就崛起於蒙古草原,要做到草原納入版圖並進行有效治理,是自然而然的事情,畢竟是老傢。元朝從根本上說是草原政權,而不是中原政權。雖然元朝的建立是在中原地主的支持下建立的,但是元朝的前身卻是蒙古汗國。

隻有清朝能夠將草原長時間地納入大一統王朝的版圖並進行有效的治理。

當然,很多人會說,清朝在蒙古草原推行的各種政策使得草原經濟落後,人口稀少,算不上有效的治理。不管怎麼說,草原與中原之間的軍事鬥爭,在清朝是沒有發生過的。

也會有人說滿族人也是遊牧民族,所以能統治蒙古草原。這個說法就不正確瞭。滿族人是女真人改瞭名字後的稱呼。首先女真人是生活在東北的漁獵民族,隨著漢化加深,從事農耕的女真部落不在少數。其次,女真人曾經建立過金國,但是金國並沒有有效統治草原,反而被草原崛起的蒙古所滅。

明朝與草原政權打瞭兩百年的仗,明初時期還能深入草原打擊蒙古勢力,到瞭明朝中後期,卻被蒙古草原政權打得隻能修萬裡長城。蒙古邊患再次成為明朝的心頭病。

為什麼中原政權無法有效地統治漠北草原?

為什麼明朝無法解決蒙古邊患,而清朝卻能解決?為什麼明朝無法將蒙古草原完全納入版圖,而清朝卻能做到?

為什麼崛起於草原的蒙元政權能有效地統治中原,而崛起與中原的明朝政權卻無法統治草原?明朝200年未能解決蒙古,到瞭清朝幾十年,就把蒙古給徹底解決?

為什麼到瞭中華民國,又把外蒙古草原給弄丟瞭?

這些問題都是關於不同時代文明中心統禦能力的話題。

文明中心是一個國傢政治經濟文化最為發達的地區,是國傢首都的所在地,是各個地區生產生活的唯一標準。一個國傢始終借助文明中心的力量統禦全國,進而秉承國傢的意志對外擴張。從這兩個定義出發,解答上面的問題的話,可以分為三步。

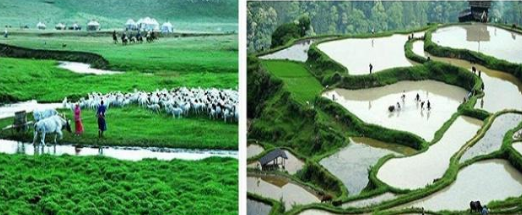

其一,蒙古草原的生產方式與文明中心沒有共同點,無法對文明中心產生向心力。

中國的文明中心在歷史上有四個,傳統的文明中心是關中地區與河南地區,國傢的首都不是在長安便是在洛陽。宋朝以後,文明中心轉移,新崛起的文明中心是燕薊地區與江南地區,國傢的首都不是在北京就是在南京。

這四大文明中心,所處的地理位置都在中原,生產方式都是以農耕種植為基礎,從而形成瞭以生產方式為根本的文化哲學。所以,在文明中心的統禦下,其他各個地區都會向文明中心看齊,從而產生文化上的共鳴,繼而確立起對國傢的認同。

中國的地理,可以劃分為草原、東北、中原、江南、嶺南、川蜀、雲貴、青藏、甘肅、新疆十大地理版塊。這十大地理版塊,不管其生產方式有多少不同,但至少都有農耕種植這以相同點。憑借著這一相同點,隻要這些地方通過武力被中原政權所征服,那麼隨著文明中心的統禦,就會逐漸形成共有的國傢認同。

唯獨草原,或者說外蒙古草原,在明朝以及之前,基本上無法種植農作物,是徹底而純粹的遊牧生產方式。所以,即便被中原王朝用武力征服,也隨時可能反叛,而無法產生對文明中心向心力,無法產生國傢認同。

而內蒙古、青藏高原、新疆這三個地方,雖然遊牧經濟或者說畜牧業占瞭很大的比重,但是農耕種植依然占瞭很大的比例。

中原政權之所以與草原政權沖突不斷,根本原因就在這裡。文明中心的輻射能力,特別是燕薊地區北京文明中心的輻射能力,已經抵達草原。文明中心輻射能力所及,國傢政權都會用兵繼而將其納入版圖。

然而,文明中心輻射所至,草原始終無法對文明中心產生向心力,反而企圖脫離文明中心的控制。一方面要進行統治,另一方面卻一直反抗統治,持續不斷的戰爭就在這樣的情況下產生。

文明中心有多強大,輻射能力有多強,決定瞭一個國傢的版圖面積。而各個地區在文明中心統禦下產生的國傢認同卻是維持一個國傢統一的根本力量。

畢竟,隨著社會生產力的發展,生產關系不再適合生產力發展的情況下,國傢政權就會崩潰。國傢政權崩潰後,整個國傢陷入瞭軍閥割據的局面時,是否能重新統一,各個地區對國傢的認同就非常重要。

近代中國遭遇西方入侵,清朝崩潰後,中華民國並沒有建立起統一的政權,中國陷入瞭軍閥割據的混亂局面。在軍閥割據的情況下,西方列強與軍閥勾結,瓜分瞭中國。中國面臨著亡國滅種的巨大危機,就在這巨大危機之前,各個地區對文明中心的向心力,各個地區民眾對國傢共有的認同發揮瞭巨大的作用。

在新中國建立之時,也隻有外蒙古選擇瞭獨立。其他地區,如新疆、西藏,在中央政府無法幫助他們抵禦外來入侵時,他們也會依靠自身的力量抵禦外來入侵。英國殖民印度時,就企圖向北挺進,繼而殖民西藏,西藏人民依靠自己的力量,憑借地理優勢,成功地阻擊瞭英國。

藏族人信仰的是藏傳佛教,新疆維吾爾族人信仰是伊斯蘭教,他們有著自身的宗教文化語言文字,這與漢族人完全不同。可是,五十六個民族,對國傢的認同卻是一樣的。

其二,無論是元朝,還是清朝,能夠長久地維持對草原的統治,絕對的武力是基礎。

盡管元朝的前身是蒙古汗國,但是當忽必烈將都城遷到瞭燕薊地區的大都後,這就決定瞭元朝的政治核心不是蒙古草原,而是燕薊地區。元朝統治全國的標準是燕薊地區的標準和模式,而不是蒙古草原的模式。

所以,元朝建立後,蒙古就發生瞭叛亂。因為蒙古王公們無法認同燕薊地區的統治模式。

遼朝之所以能統治草原,根本原因就是遼朝都城上京臨潢府在現在的內蒙古,遼朝統治全國的模式是以臨潢府為標準的。金國建立後,將都城遷到燕薊地區的中都,統治的模式改變,所以金國隻能控制內蒙古,外蒙古卻是部落林立,金國隻能采取羈縻政策。

元清時期,對外蒙古的統治是十分殘酷的,內蒙古與外蒙古完全是兩個世界。忽必烈以及康熙皇帝殘酷地武力鎮壓外蒙古,這個不好描述,太血腥瞭,和漢人們所痛恨的“嘉定三屠”以及“揚州十日”差不多。

滿蒙聯姻,這個“蒙”指的是內蒙古的各個蒙古部落,不是外蒙古的部落。雖然都是蒙古,但是內蒙古人才是真正的蒙古人,而外蒙古人是被蒙古打敗兼並後的世代奴仆。蒙古征戰四方後,留下來放羊的外蒙人便霸占瞭草原。

為何元清兩朝能以絕對的武力鎮壓,而明朝以及中華民國卻做不到呢?因為燕薊地區並非是中國唯一的文明中心,還有一個江南地區也是文明中心。

元清兩朝對外蒙絕對的武力鎮壓都是發生在還沒有完全統一中國的時候。元朝忽必烈鎮壓外蒙古的時候,南宋還存在。皇太極征服外蒙古的時候,滿清還沒有入關。

康熙鎮壓外蒙古的時候,外蒙古的喀爾喀蒙古部已經被漠西準格爾蒙古部給打得元氣大傷,而且還遭到沙俄的入侵。

到瞭雍正皇帝時,清朝與沙俄簽訂瞭兩個條約,徹底瓜分瞭喀爾喀蒙古。在清朝境內叫外蒙古,在沙俄境內的現在被稱為伊爾庫茨克州以及佈裡亞特共和國。實際上,現在的外蒙古相比明清時期的外蒙古縮小瞭一半的面積。

元清壓制住外蒙古,一則憑借的是內蒙古的力量,一則是因為燕薊地區北京文明中心沒有遭到另外一個文明中心江南地區的牽制,能夠集中力量搞定外蒙。而明朝以及中華民國,都是在江南地區南京文明中心建立的,後來才遷都到燕薊地區的北京。

兩個文明中心相距太遠,各有各的標準,相互牽制,使得統一後的元明清三朝都無法集中力量對外擴張,在海外擴張階段遭遇失敗,沒有瞭開拓海外疆土的能力,繼而導致中華文明衰弱。

明朝自從遷都到北京後,就不再航海瞭,鄭和下西洋的成果被埋沒。同時,明朝也無法將外蒙納入版圖,無法將新疆重新納入版圖,對東北也無法集中力量進行有效的開發和治理,致使東北滿清崛起。

所以,明朝和外蒙古打瞭兩百年,甚至到瞭中後期把內蒙古都弄丟瞭。所以,中華民國北洋政府雖然派出瞭徐樹錚收復外蒙古,迫使外蒙古取消瞭在宣統皇帝退位時的自治宣言,但是在蘇俄的幹涉下,外蒙還是選擇瞭獨立。

其三,清朝統治下的外蒙,經濟模式已經發生改變,漠北草原已經可以進行農耕種植。

明朝中後期,隨著農業技術的發展,原來無法在草原種植的小麥、油菜經過培育改良,已經可以在外蒙古大草原種植瞭。

同時,葡萄牙、西班牙進行瞭轟轟烈烈的大航海,發現瞭美洲。美洲的高產農作物也和白銀一般流入明朝,經過明朝本土化的種植培育後,土豆、玉米都能在外蒙古草原種植。

另一方面,農業技術的發展進步,農具的革新以及對土地的管理方式改變,外蒙古人使用心先進的農具開墾,采用先進的種植技術,使得很多的瓜果蔬菜都能在外蒙古大草原種植,同時還能避免草原荒漠化。

農業技術的進步,農作物種類的增多,使得外蒙古的農耕種植經濟比例逐漸提升。所以,清朝在武力壓制外蒙古的情況下,外蒙古在文明中心的統禦下,對國傢的認同逐步加深。這也是清朝能夠在外蒙維持幾百年統治而沒有發生叛亂的根本原因。

如果不是因為蘇俄通過暗殺等恐怖活動,將一大批對中國具有國傢認同的外蒙古精英階層滅口,再通過各種文化文字等改造,將外蒙古完全蘇俄化,外蒙古不一定會獨立的。