唐朝真的喜歡打仗嗎 為何詩人都喜歡描寫邊塞的詩呢

唐朝詩人為何都喜歡寫邊塞的詩呢,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

唐朝是我國古代歷史上最為輝煌朝代之一,也是詩歌文化發展到達頂峰的時期。在這段歲月中,國傢處於相對穩定的狀態,百姓的基本生活也獲得瞭保障,因此文化得到瞭很好的發展,並且湧現出瞭許多優秀的詩人,比如李白、杜甫等人。

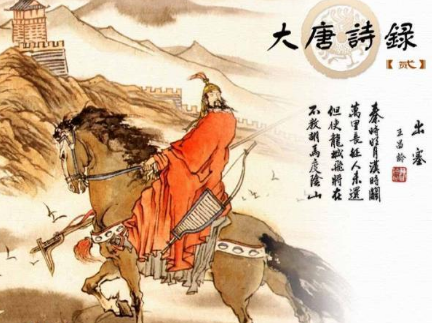

而在這個時期,先人們為後世留下的經典詩歌更是數不勝數,其中有一個類別的詩歌更是達到瞭頂峰。這就是——邊塞詩。邊塞詩是以邊塞風光與軍民生活為題材的詩,唐朝比較著名的有楊炯、高適、岑參、王昌齡及陳子昂等,很多經典邊塞詩更是流傳瞭上千年,比如王昌齡的《出塞》、王昌齡的《涼州詞》、王瀚的《涼州詞》、王昌齡的《從軍行》、岑參的《白雪歌送武判官歸京》等。

看到這些詩歌,人們不禁要發出感嘆,為何唐朝詩人如此喜歡寫邊塞詩呢?難道是因為唐朝喜歡打仗嗎?其實不是,主要是因為以下兩個原因。

第一,“烽燧不驚,華戎同軌”:強盛的唐帝國為邊塞詩的繁榮提供瞭堅實的物質基礎。一般而言,人們之所以做邊塞詩,有兩個可能,一個是國傢處於混亂之中,受到瞭他國的侵略。

而另一種情況則是一個王朝處於繁榮昌盛的時代,邊疆地域廣大,並且需要派遣一些優秀的人物前去鎮守。而在這種時候,這些有情調的人看到瞭邊疆的壯闊景象之時便會想到國傢的繁榮,並油然而生自豪感,最終寫到瞭雄偉壯觀的邊疆詩。

第二,“功名隻向馬上取,真是男兒一丈夫”:盛唐昂揚向上的時代精神為邊塞詩的繁榮提供瞭積極的社會心理。盛唐時期的中國是亞歐大陸上的霸主,是一個超級大國,生活在這個國傢的人們對於國傢的未來充滿瞭希望,也對自己的未來充滿的希望,更希望自己能夠為國傢做事,為國傢開疆辟土,闖出一番事業。在這樣的心態之下,人們便能夠寫出“大鵬一日同風起,扶搖直上九萬裡”與“丈夫皆有志,會見立功勛”等詩句。

由此不難看出,唐朝時期出現如此之多的邊塞詩,與國傢的強盛、國民的自豪有著密不可分的關系。正是因為國傢的局勢穩定,人們才能夠在太平年代獲得應有的教育,並且在從軍之後可以利用知識抒發自己的情感。而生活在盛世年代的人們對於國傢是自豪的,對於國傢的未來是寄予希望瞭,對於自己的未來是有所展望的。在這樣的環境之下,即使是身在邊疆之人,都能夠寫出很多優秀的作品。

參考資料:《舊唐書》、《全唐詩》