孔子的父親戰功赫赫,孔子母親為什麼不告訴他生父是誰?

孔子的父親戰功赫赫,孔子母親為什麼不告訴他生父是誰?下面小編就為大傢帶來詳細解答。

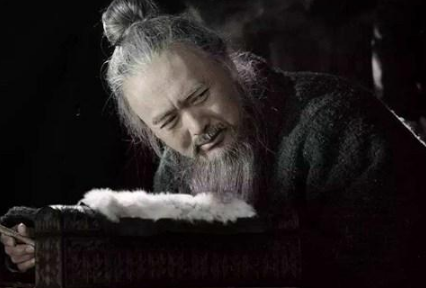

孔子父親名叫叔梁紇,叔梁紇是宋國人,後來為瞭逃避戰亂才逃往到魯國。據說叔梁紇博學多才、文武雙全,而且人品也是有口皆碑,在魯國更有“魯國三虎將”之稱。不過早年叔梁紇和他的妻子有九個孩子,但全是女兒,此後叔梁紇便想娶顏氏的女兒。顏氏將自己的三女兒嫁給瞭叔梁紇,之後給他生瞭一個兒子,這個人孩子就是孔子。不過孔子三歲時叔梁紇就去世瞭,而他的母親一直對他隱瞞生父的信息,這究竟是為什麼呢?

為瞭回答這個問題,咱們先來講一講孔子的父親叔梁紇。

叔梁紇是魯國陬邑人,擁有士的身份,他春秋時期魯國的陬邑大夫。叔梁紇祖上為宋國貴族,傳到他這一代時,傢道中落,成為瞭一個小奴隸主。為躲避宋國的戰亂,叔梁紇帶著全傢人流亡到瞭魯國陬邑。

《左傳》記載,叔梁紇在魯國時立過兩次戰功,被魯國賢臣孟獻子贊為“所謂有力如虎者也”。《孔子編年》中也對叔梁紇贊賞有加,稱贊他“以勇力聞於諸侯”。這兩次大功讓叔梁紇由一個小小的武士晉升為陬邑大夫。

咱們先來說說叔梁紇的這兩次戰功。

一是在魯襄公10年,已經50多歲的叔梁紇被征召前去攻打一個名叫逼陽的小國。勇猛的叔梁紇,率領士兵打開逼陽的城門。正當魯國士兵蜂擁入城之時,逼陽的守城士兵,突然放下瞭厚重的閘門,意欲將魯國士兵攔腰截斷,分而殺之。叔梁紇急中生智,奮力托舉住即將下落的閘門,讓士兵們安全撤出城外,從容化解瞭一場危機,由此被譽為“力如虎”。

二是在魯襄公17年,齊國入侵魯國,兵臨魯國大夫臧紇的城下。魯襄公派出救援隊伍前去解圍,但援軍走到半道時,懾於齊軍的威名,便打道回府瞭。

此時,又是勇猛的叔梁紇率領著300名敢死隊士兵,保護臧紇殺出瞭一條血路,將他安全護送到瞭魯國都城。其後,叔梁紇又搬來救兵,殺瞭個回馬槍,對齊國軍隊實施內外夾擊,齊軍隻好撤退。在這一戰中,叔梁紇不但誓死保護瞭臧紇,還解瞭其防邑之圍,立下奇功一件,因此“以勇力聞於諸侯”。

此時的叔梁紇已年過六旬,不但戰功顯赫,還被封為陬邑大夫,也算功成名就瞭。但有一事,始終讓他耿耿於懷,那就是膝下無子,無人繼承他的封邑和爵位。

原本叔梁紇有一個正妻施氏,施氏雖然一鼓作氣,但也隻是為叔梁紇生下9個女兒。於是,叔梁紇按照當時的禮法“大夫一妻二妾”的規定,娶瞭一個小妾。

這個小妾倒是利索,非常幹脆地為叔梁紇生下瞭一個兒子。隻可惜這個兒子患有先天“足疾”,無法繼承自己用生命和鮮血換來的爵位。

不得已,叔梁紇想再納一個妾,希望能為他生下一個健康的、體面的兒子,來承襲自己陬邑大夫爵位和封邑。經過篩選,叔梁紇在自己的封邑裡看上瞭一戶顏姓人傢,傢裡有3個待字閨中的女兒,叔梁紇親自上門求婚。

《孔子傢語》中對這段求婚細節做瞭詳細記載:“顏氏有三女,其小曰征在。顏氏謂三女曰:‘陬大夫雖父祖為士,然其先聖王之裔也。今其人身長九尺,武力絕倫,吾甚貪之。年長性嚴,不足為疑,三女孰能為之妻?’ 二女莫對,征在進曰:‘所制,何問焉’。父曰:‘即爾能矣’。遂以妻之。”

從這段話中,我們可以看出很多叔梁紇求婚顏氏的細節。

一是叔梁紇是仗著自己大夫的身份強求顏氏的,二是顏氏的小女兒顏征在並非自願嫁給叔梁紇,而是在幫助父親解決難題。因為她知道,婚姻大事須得謹遵“父母之命”,盡管叔梁紇和自己年齡懸殊。

但是,讓顏征更加沒想到的是,叔梁紇居然年近70瞭,而自己還不到20歲。於是,在見到叔梁紇後,顏征在的反應是“見以叔梁父之年已衰,大懼”。

叔梁紇在娶到顏氏後,也沒有按照大夫應有的禮數舉辦婚禮,而是“顏氏於歸,既廟”,就草草地宣告婚成瞭。

婚後,急於得到兒子的叔梁紇便拉上顏氏,登上尼丘山祈禱。不久後,果然生下一個男孩兒,這便是孔子。

於是,司馬遷在《史記 孔子世傢》中這樣記載:“紇與顏氏女野合而生孔子。”

這裡的“野合”並沒有茍合之意,也並非說孔子是私生子。而是說叔梁紇已過瞭正常納妾的年齡,且和顏氏的年齡太過懸殊,不符合禮制。同時強調兩人的婚姻太過草率,就像鄉野之人的婚禮。因此,司馬遷用瞭“野合”兩字。

孔子3歲時,父親叔梁紇去世,顏征在便帶著孔子到瞭魯國國都闕裡獨自生活瞭,生活十分艱難。直到孔子17歲時,積勞成疾的顏征在去世。不過,在去世前,她一直都沒有告訴孔子,他的親生父親是誰。

孔子為瞭將他的父母合葬,經過多方打聽,才得知其生父的名字和埋葬地點,將父母葬在瞭一起。

那麼,顏征在為何不告訴孔子其父親的信息呢?

一是因為顏征在對這段“野合”的婚姻心存芥蒂,對叔梁紇強求將她作為生育工具而不滿。

二是當叔梁紇去世時,顏征在並沒有送他最後一程。因為對於這段年齡過分懸殊的“野合”婚姻,顏征在不想遭世人的譴責和恥笑。因此叔梁紇去世時,顏征在並沒有參與送葬,可能也確實不知道叔梁紇最終埋葬的具體位置,隻知道他“葬於防山”。

三是在叔梁紇去世後,顏征在母子備受叔梁紇正妻等人的歧視和侮辱,不得已才逃離出來,顏征在不想讓孔子重蹈那個讓她們嘗盡屈辱的傷心地。