突厥是古代草原霸主之一 為何會落到遠走他鄉的下場呢

還不知道:突厥人的下場的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

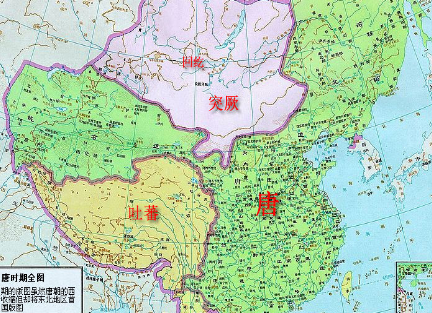

中國歷史上古代草原上的霸主總共有三代,匈奴、突厥、蒙古,那麼為何就突厥這麼慘?被隋朝和唐朝欺負得遠走他鄉。

突厥在發展壯大的過程中,首先要面臨的第一個問題就是擺脫柔然“鍛奴”的身份,贏得民族獨立,而柔然經受長期的被壓迫民族的反壓迫戰爭實力早已今不如昔,這也為突厥滅亡柔然奠定瞭基礎。公元552年,突厥首領土門出兵攻打柔然,在懷荒以北地區大敗柔然,柔然主阿環那兵敗自殺,此後突厥繼立的科羅可汗、木桿可汗也多次派兵掃除柔然殘餘勢力。

是時,蠕蠕既累為突厥所破,以西魏恭帝二年,遂率部千餘傢奔關中。突厥既恃兵強,又藉西魏和好,恐其遺類依憑大國,使驛相繼,請盡殺以甘心。周文議許之,遂收縛蠕蠕主已下三千餘人付突厥使,於青門外斬之。至此,柔然徹底滅亡。柔然是西魏的敵對勢力,是東魏對“西魏”包圍圈中北邊最重要的一環,因此突厥滅柔然,對於西魏來說肯定是一件好事,這不僅消除瞭西魏的一個強大敵人,同時也使東魏少瞭一隻盟軍,這也是為什麼同是對待柔然殘餘勢力“文宣乃北討突厥,迎納蠕蠕,廢其主庫提,立阿那瓌子庵羅辰為主,致之馬邑川,給其廩餼、繒帛”,而西魏卻將三千餘柔然“餘燼”誅殺於青門外。

突厥滅亡柔然建立汗國,成為北方勢力最強的政權,並開始征服周邊民族政權,而吐谷渾為當時中國西部最大的勢力,兩國必然會發生摩擦、爭鬥。“公元555年突膠取得高昌臣服以後,就開始向焉耆、龜茲、於闐一線發展,這些地區本屬吐谷渾的勢力范圍,可見突厥同吐谷渾之間已爆發戰爭”,公元566年,突厥再次攻打吐谷渾,西魏不僅允其借道涼州,還令大將史寧率軍隨同作戰,大破吐谷渾“巢穴”樹墩、賀真兩城,“生獲其征南王,俘虜男女、財寶,盡歸諸突厥”。西魏在突厥與吐谷渾的戰爭中不僅出人出力,還將所得物資盡歸突厥,不計回報的幫助突厥,這其中原因:吐谷渾與東魏交好,在西魏後方時不時的騷擾,使西魏在於東魏作戰的過程中始終無法全力的投入。因此,吐谷渾是突厥與西魏的共同敵人,突厥征服吐谷渾為西魏對峙東方解決瞭後顧之憂,不僅打破東魏包圍圈中西邊一環,削弱瞭東魏的力量,還使西魏可以騰出更多的力量對抗東魏。

突厥稱雄草原以後,其勢力和實際控制范圍不斷向東延伸,最終伸展到瞭東魏北部,與東魏接壤。由此突厥和東魏兩大勢力頻繁接觸的基礎。因為柔然和西魏的關系,突厥與東魏之間屬於敵對的關系,因此雙方之間矛盾沖突不斷。北齊天保四年(553年),“(文宣帝)自晉陽北討突厥,迎納茹茹……親追突厥與朔州”,說明此時北齊對於突厥的崛起還沒有清醒的認識,仍然堅持保護柔然、敵視突厥的政策,然而此時的柔然內亂不息,又在突厥的不斷打擊下已成喪傢之犬,早已喪失瞭昔日為東魏屏衛北疆的能力,“在數年之間,突厥的勢力就發展到今河北省北部一帶,並成為北齊在北方的巨大威脅。”

因此,史書所載的突厥入侵記錄不勝枚舉。《北齊書》中就有不少這方面的記載,例如:“突厥寇幽州,入長城,虜掠而還”,“突厥於是縱兵大掠,自晉陽至欒城七百餘裡,人畜無子遺,俘斬甚眾”,這也直接導致“顯祖親禦六軍,北攘突厥”。不僅如此,北齊初年為瞭防禦突厥的進攻,被迫選擇加固北邊邊防,因此正史記載北齊幾乎年年都有修築長城的記錄,突厥極大的消耗瞭齊國的國力,北齊在與北周的交鋒中再也無法全力的投入力量,突厥就像一根刺紮在北齊的周圍,處處制約著北齊。

突厥的所作所為對於北周來說仿佛一場及時雨,為北周解決瞭很多困擾已久的麻煩,因此北周更賤重視與突厥的關系,閔帝、武帝時期都遣使向突厥求婚,已鞏固雙方之間的聯盟。北齊由於自身原因導致的國力下降以及局勢的變化,北齊開始認識到突厥與西魏的聯合對於中原爭霸局勢的重要性,轉而調整自身與突厥的關系。北齊拉攏突厥東面可汗阿史那庫頭,使其說服其兄木汗可汗廢棄與北周之間的盟約,“齊人亦遣求婚,俟斤貪其幣厚”,一度有所動搖,被北周使者楊薦“正色責之”,木桿可汗方才“慘然良久曰:‘幸無所疑,當共平東賊,然後發遣我女。’”兩國因此相約共同東伐誅齊。

公元563年,突厥木汗可汗率領東部可汗阿史那庫頭、西部可汗步離可汗共計二十萬大軍南下由楊忠帥步騎一萬引路從恒州分兵三路出擊北齊,北周遣大將軍領兵三萬從南道出兵東雍州,謀定兩軍相會於北齊北都晉陽。“殺掠吏人,不可勝紀……大戰城西,伏屍百餘裡”,北齊損失慘重,“齊主畏其強,戎服帥宮人欲東走避之”。此戰後突厥仍與北周相約“猴年更舉,南北相應”。公元564年突厥再次召集大軍十餘萬,屯軍於北齊北部邊境,同時“遣使告周,欲與共擊齊如前約。閏月乙巳,突厥寇齊幽州”,北周也征軍二十萬,與突厥第二次聯軍伐齊,兩次大戰雖然都以北齊慘勝告終,但由於兩次戰爭都在關東進行,北齊受到重創,而北周反而損失較小。東西對峙以來,東魏北齊的實力長期領先於西魏北周,在東西對峙中掌握戰略主動權,西魏為瞭扭轉這一局面,竭力結好突厥。正如竇後對周武帝所言:“四邊未靜,突厥尚強,願舅抑情撫慰,以蒼生為念。但須突厥之助,則江南、關東不能為患矣”,選擇與北方崛起的突厥聯盟,突厥也以直接或間接的方式改變瞭東西方的實力對比,因此,正如薛宗正所言,“從長遠的意義看來,突厥對我國的重新統一是有影響的”。

為何就突厥這麼慘?被隋朝和唐朝欺負得遠走他鄉。

在歷史上,稱霸草原的民族有很多,比如北狄、匈奴、鮮卑、突厥、蒙古等等。

這些民族有的稱霸草原數百年,有的卻是曇花一現,但他們都有一個共同特點,那就是對中原的富饒頗為覬覦,屢屢發動對中原的劫掠戰爭;每代中原王朝都想除掉他們,但卻由於種種原因始終無法如願。匈奴就不必多說瞭,欺壓西漢多年,直到漢武帝出現,才逆轉瞭形勢。

而鮮卑更是在中原動蕩時期,進入瞭中原,實力最強時,曾占據北方的中原地帶;而蒙古更是先後擊敗瞭女真人(金國)、西夏人(西夏)、契丹人(西遼),而且還發動瞭西征戰役,最遠打到瞭歐洲的多瑙河附近,建立瞭龐大的蒙古帝國,後來更是滅亡瞭南宋。

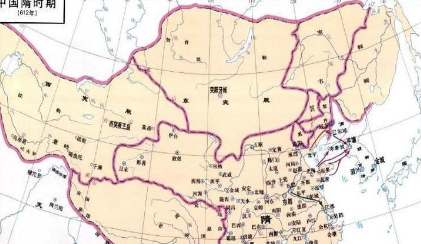

但也不是所有的草原霸主都能隨意欺凌中原王朝,而這裡要說的這個草原霸主,命運極其悲催,因為他們碰到的是隋朝和唐朝。突厥人崛起於公元六世紀中葉,他們擊敗瞭多個強大的對手,霸占瞭草原;但突厥人還沒品嘗到作為草原霸主的福利,隋朝就強勢崛起瞭,隋文帝楊堅僅用瞭十餘年時間就締造瞭一個強大的王朝。

楊堅在建立隋朝以後,周邊的形勢並不樂觀。特別是當時北方的突厥民族,一直都想找機會進取中原。早在公元5821年,隋朝初立之時,突厥人就趁著隋朝立足未穩德機會,大舉南下進犯。好在隋文帝楊堅和大臣們制定瞭非常好的決策,成功打退瞭敵人的進攻。

後來,突厥汗國內訌分裂並發生內戰,這對於隋朝來說無疑是個好消息,隻要突厥長期曾現分裂局勢,各自為戰,那麼楊堅就不用擔心他們會對自己構成威脅。即使分裂之後的東突厥依然是隋朝北方邊境的心腹大患,那也要比一個統一的突厥汗國好對付得多。而且分裂後得東突厥內部也還是矛盾重重,比如在公元588年,即隋朝南下滅亡陳朝的前一年,新上任的東突厥首領都藍可汗,遭到突利的反叛。東突厥陷入瞭長時間的內部戰爭,根本無暇估計隋朝。所以隋文帝得以騰出手來滅瞭南邊的陳朝,統一瞭中國。

而在公元599年,草原上的形勢又發生變化瞭,都藍可汗聯合達頭部落打敗瞭反叛的突利,使得東突厥有瞭重新統一的形式,而這無疑將會給隋朝邊境再度帶來戰火。楊堅很清楚這樣的局勢對於他是很不利的,於是他就馬上派出自己的大臣長孫晟去見突利,爭取能重新扶植他抵抗另外的兩個部落,以保持東突厥的分裂現狀。

當時,突利在敗瞭以後,一路奔逃,隨從僅剩十幾人。就在其眼見翻盤無望,正準備投降的時候,長孫晟及時到瞭突利的身邊,讓他重新燃起瞭希望。

因為突利的地盤緊靠隋朝邊境,長孫晟看到這樣的情況以後趕緊背地裡派人去塞上傳出信息,讓邊城守將點燃所有的狼煙,並且告訴守城的將領有什麼事情自己會承擔,因為在當時邊城點燃狼煙一事是有很嚴格的規定的,而且點的多少也是有控制的,如果說來的敵人隻有很少一部分,那麼隻需要點一支狼煙,多的話點兩支,再多點三支,最高的規格是四支。

按照公孫晟的命令,守城將領直接點燃瞭四支煙火,等到煙冒起來瞭以後,長孫晟告訴突利,自己這邊已經點起瞭四支煙火,那就代表著其餘的兩支突厥部落已經接近這裡瞭,突利在聽到這樣的消息以後顯示的非常不安,就算是自己要投降也需要找個合適的時機啊,如果迎著這些來打自己的人投降,搞不好別人不接受以後直接就把自己殺瞭。

長孫晟看出瞭突利的猶豫,他又告訴突利現在的這種情況,隻有跟自己回長安才是活路,突利因為實在沒路走,隻好跟著長孫晟來面見文帝。

到瞭楊堅宮廷以後,突利發現另外兩個部落的使者此時也在這裡,他們是為瞭取得楊堅的支持才來面見文帝的,文帝看到突利來瞭以後,告訴突厥使者和突利,要讓他們自己說出自己占有的道義,自己來當一個國際仲裁,最後再判斷究竟幫誰,突利本來覺得是其他的部落主動來打自己,道義上自然是自己占優勢的,可是他沒料到的是都藍派出的這個使者是一個非常出色的外交人員,等到他開口以後,突利發現自己這邊雖然是挨打的一方,但是道義卻被說到對面去瞭。

當然瞭,楊堅這隻不過是做做樣子,不管都藍的使者如何的能說會道,他最終還是隻會站在突利的這一邊,因為幫助突利才符合他的利益。

最終楊堅給突利支援瞭一大筆錢,讓他回去以後招兵買馬重新建立政權,然後又以君主的名義給瞭突利一個新的名分,由突利可汗變成瞭啟民可汗,這等於是在告訴天下,突利是隋朝的盟友,會一直得到隋朝的支持。

除此之外,楊堅還在緊挨著隋朝的北方門戶的區域,劃給瞭突利一塊地盤,並下令給他們修築瞭房屋宮舍,讓突利能在這裡快速的恢復實力。這個地方之所以離隋朝的地盤近主要有兩個原因,除瞭出於能對盟國及時進行保護的考慮,更重要的是楊堅需要牢牢的控制住突利這塊勢力,為此他還把自己的一個公主嫁給瞭突利可汗。

反觀突利那邊,他對於楊堅如此的厚愛也是感激不已,他帶著楊堅支持給他的一切,在很短的時間裡面就重新建立起瞭自己的勢力,並成為瞭楊堅最忠實的盟友。(東突厥南下打哭隋煬帝那時突利他兒子幹的。)

對於楊堅來說,扶持最弱的勢力才能保證突厥三方勢力的平衡牽制,隻要突厥不統一,那麼他們就無法對中原構成威脅,而且自己對突利的支持,也拉攏瞭一個非常合適的盟友,可以說是一舉兩得。

到瞭隋末時期,群雄內鬥,突厥人終於找到機會進入中原,當時還有軍閥欲勾結突厥人入主中原,唐王朝雖然初建,但武功卻更甚於隋王朝;李淵是不必多說,早年就曾親自率軍擊敗過突厥人,他的兒子李建成和李世民更是不俗,青出於藍而勝於藍。

公元630年時,唐朝軍神李靖率領三千精銳騎兵,冒著嚴寒,對東突厥發動戰役,東突厥的頡利可汗率萬餘人欲逃過磧口,後遭李績軍堵截,其大酋長皆率眾投降。頡利逃往靈州西北的沙缽羅部落,欲投奔吐谷渾,被大同道行軍副總管張寶相俘獲送往長安,東突厥汗國就此滅亡。

在公元657年時,唐高宗李治遣右屯衛將軍蘇定方、任雅相、蕭嗣業等,率唐兵與回紇兵萬餘人,從北道討伐西突厥沙缽羅可汗;此戰,蘇定方對西突厥實行分化和重點打擊相結合的方略,攻守兼施,及時反擊,窮追猛打,連續作戰,終獲大勝。最終在石國人誘擒西突厥汗國的汗王沙缽羅,並送交蕭嗣業,西突厥遂亡。

突厥人一部分戰死,一部分逐漸融入華夏,而還有一部分一路向西,這些人後來與地中海原始居民東羅馬帝國遺民融合,形成瞭後來的土耳其人;這土耳其人繼承瞭突厥人的驍勇,逐漸發展壯大起來,並消滅瞭東羅馬帝國,形成瞭地跨歐亞非的奧斯曼土耳其帝國,這是後話瞭。