歷史上各個朝代都會出現太監幹政的局面 為何清朝沒有出現這一現象呢

清朝為何沒有出現太監幹政呢,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

清朝是歷史上第二個少數民族(滿族)建立的王朝。建國後,他們繼承瞭明朝的許多制度,但是有一項制度卻堅決防范。這就是“宦官幹政”。

(清朝官員告退)

清軍入關攻打北京城時,許多明廷太監,為瞭能巴結新主子,等不到他們攻陷,便急不可耐地為清軍打開城門。

明廷太監賣主求榮的表現,讓多爾袞對太監的印象非常不好,因此,在遷都北京城後,多爾袞不光讓許多太監下瞭崗,對留下來的太監,也有著嚴苛的規定:“嗣後太監不許朝參,亦不必排列伺侯。”

(順治帝和太監吳良輔)

順治親政後,為瞭警醒後世,在治理太監問題上,他仿照朱元璋,也釘瞭個大鐵牌,掛在很醒目的宮門上。再次強調,凡是擅權幹政、犯法納賄的太監,都要凌遲處死。俗話說,重要的話說三遍。順治那時候就打造瞭三塊鐵牌,分別掛在宮裡不同的地方,這樣走哪都能看見。太監能看見,皇帝也能看見。

到瞭順治15年,出現瞭第一個勾結朝臣納賄的太監,他叫吳良輔。

吳良輔是順治很寵信的太監,案件發生後,順治並沒有按自己所訂的禁令對吳良輔進行懲治。不過,開年順治帝便病逝瞭,孝莊太後立刻下旨,以“變易祖宗制度”的罪名,處死瞭吳良輔。

康熙當皇帝親政以後,評價太監是最為下賤,蟲蟻一般之人。對他們繼續實行高壓政策。

乾隆繼位後,受上幾代皇帝的影響,對太監也沒有好臉色,為瞭提醒自己太監多禍國,凡是入宮的太監,都被改姓為“秦、趙、高”三個姓。他這樣做,是提醒自己和後人,如果親近太監,就會發生秦國趙高亂政亡國那樣的禍事。接著,他又頒佈詔命,禁止宦官在宮內傳言政事,若有違反立刻正法。

乾隆對太監管理得這麼嚴,乾隆39年,還是發生瞭一起太監交通外官案。

這個太監叫高雲從,隸屬奏事處,負責整理皇帝的朱批等重要文件。高雲從與外官私下多有往來,並且還將乾隆對官員任免的奏折內容,泄漏給向他打聽的官員。乾隆大怒,高雲從被處磔刑,凡是向他打聽的官員全部革職。

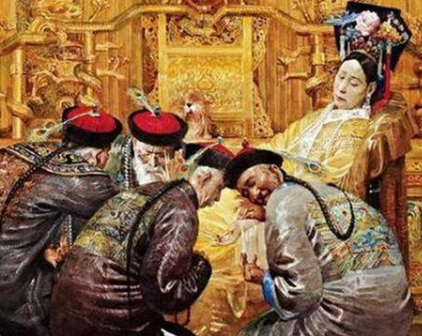

(慈禧太後身邊的太監們)

到瞭慈禧掌權的時候,出現瞭安德海、李蓮英、小德張這樣的大太監,他們憑著阿諛奉承得到瞭慈禧的信任,在宮裡混得風生水起。但是慈禧可以縱容他搜刮錢財,卻時刻保持警惕,不讓他觸及朝政這根高壓線。

慈禧臨終時立醇親王載灃的兒子溥儀為帝,由於溥儀才3歲,她思來想去不放心,再次下遺詔:“太監不得幹政。”

由此可見,由於清朝統治者時時警醒,對太監實施高壓政策。因此整個清朝時期,一點都沒出現過宦官幹政的現象。

(參考資料:《清史稿》)