李白騎驢闖縣衙,寫下詩後揚長而去!唐朝騎驢時尚就此開始?

李白騎驢闖縣衙,寫下詩後揚長而去!唐朝騎驢時尚就此開始?接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

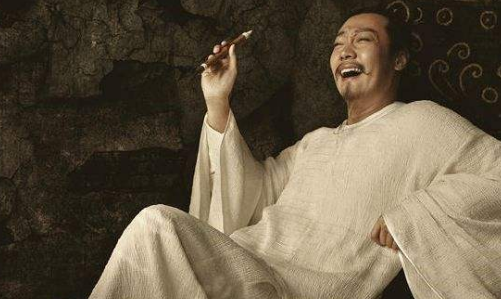

唐朝詩壇之上,李白、杜甫的名氣是最為響亮的,地位是最為崇高的。但在他們的生前,境遇卻又不太一樣。杜甫並不為人所重視,終其一生詩名並不算顯達,而李白則是全民偶像,傾倒大唐眾生,甚至包括瞭唐玄宗。

李隆基親自迎接李白,並封他為翰林待詔的時光,是李白人生的巔峰。他一生對於功名,都是孜孜以求的,這正好有機會接觸到最頂層的貴族集團。然而,這同樣也是李白人生的低谷。他隻不過是充當一名禦用文人的角色,對於唐玄宗來說,李白與梨園弟子並沒有多大的區別。

李白也看出瞭這一點,並向唐玄宗請求辭歸,也求仁得仁地被賜金放還。正是這個明智的決定,延續瞭李白的文學生涯,讓這棵大唐最為繁茂的大樹,不至於在溫室中枯萎,不至於淪落到宋之問那種禦用文人的檔次。

很少人能夠看到李白離開長安的重大意義,它不僅是奉送瞭中國文化史更多雄渾偉大的篇章,更是展現瞭中國古代知識分子的傲骨。一位絕世的天才,不為富足無憂的生活而卑躬屈膝,不隨波逐流如同行屍走肉一般生活,這需要勇氣,更需要看破人生的大智慧。

也就是離開長安後,李白的性格越發狂傲,越發不拘小節,這也讓他的詩歌迸發出更多的活力和激情。這種性格,可能在普通人身上是不知天高地厚,但對主角光環之下的李白而言,卻是引來瞭一樁樁極具生活情趣的軼聞。

相傳李白雲遊四方,要麼追求靈感,要麼尋仙訪道,當來到華山時,卻驚動瞭當地的縣令。當時李白文人打扮,騎著一頭驢,當街而過,路過當地縣衙所在時,並沒有下驢。按唐朝的規矩,在縣衙門口隻能步行,這一次大概是因為李白喝多瞭,忘記瞭此事,顛顛倒倒。

他無心,縣令卻有意,他正好看到瞭這一幕,並呵斥李白:你是什麼人,竟敢如此無禮?說完,縣令還讓左右將李白拿下,帶到府內,給他筆紙,要他將前因後果詳細寫出來。

經過這麼一折騰,李白清醒過來,不過他畢竟是見過大場面的,並沒有慌張。他接過筆紙,略加思索,寫下瞭這樣一段驚世駭俗之言:

曾令龍巾拭吐,禦手調羹,貴妃捧硯,力士脫靴。天子門前,尚容走馬;華陰縣裡,不得騎驢。

縣令一讀,大驚失色,因為這全篇都是狂悖的話:我曾經喝醉瞭時,用皇上的手帕擦嘴,皇帝不但不怪罪,還親手為我調制醒酒的羹湯。為瞭讓我下筆,貴妃親自捧上硯臺,高力士給我脫靴。在天子的門前,皇宮大院之外,我尚且能夠騎馬,真沒有想到,區區華陰縣,還不讓騎驢瞭!

這也不需要多做解釋,上面所寫的事情,全大唐的人都知道,隻有李白才享受過如此的恩寵。縣令馬上也明白這到底是誰,馬上下跪謝罪:不知道是翰林駕到,失敬失敬。李白也不願意為難一個小吏,大笑一聲,揚長而去。

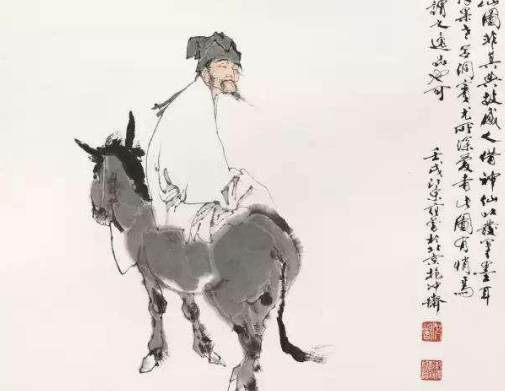

這段故事,是記載在《唐才子傳》中。其實,還有不同的版本流傳。至於是不是真的,仁者見仁智者見智,不過自此之後,騎驢竟然成為瞭中國文人的時尚。

驢的形象並不好,一開始也不是中原之物,更為重要的是,無論是在腳力還是在馱負能力上都沒法與馬相比,所以被文人們鄙視。《楚辭·九懷·株昭》:驥垂兩耳兮,中坂蹉跎,蹇驢服駕兮,無用日多。

後來在兩漢時,驢進入皇宮苑囿,便開始被人所重視,而且逐漸為人所喜。王粲生前愛聽驢叫,他死後,與之交好的漢文帝曹丕為瞭表達自己的哀思,竟然讓百官在喪禮上學驢叫。不過,此時還沒有文人騎驢的說法。直到西晉時期,阮籍不是騎馬上任,而是騎驢上任當官,這才扯上一點關系,不過還是和詩人、作詩沾不上邊。

直到李白騎驢,這才奠定瞭文士的一種形象。宋朝釋紹曇還特意寫下瞭《李白醉騎驢圖》:酒渴思鯨飲,金鸞早退朝。醉身扶不起,壓折老驢腰。也就是從李白開始,唐朝的詩人騎驢的多瞭起來。杜甫寫自己騎驢的詩歌就有三首;賈島騎驢斟酌推敲二字,撞上瞭京兆尹韓愈;李賀雖然才高,也需要騎著驢尋找靈感,偶有所得便記錄下來。

此後,騎驢和詩人乃至文人的形象越發鮮明,錢鐘書先生都曾經說過:“驢是詩人特有的坐騎。”李白的一段軼聞,卻形成瞭後世文人經久不衰的時尚。