清朝婚姻制度是怎麼的?如何評價法律文書約束下的婚姻?

嗨又和大傢見面瞭,今天小編帶來瞭一篇關於清朝的文章,希望你們喜歡。

清朝入關以後,在漢人和漢文化的巨大影響下,清朝對於婚姻制度的規定開始全面接受孔孟思想的傳統觀念。在明朝的基礎上,清朝對婚姻制度有瞭進一步的完善和改進,從而逐步發展成帶有滿族和漢族兩個民族特色的獨特婚姻規范。在《大清律例》、《大清會典》、《大清通禮》等等官方法律文書中都對當時的婚姻制度進行瞭詳盡說明和約束。

清順治元年,公元1644年,滿洲八旗軍隊揮師入關,而後統一中原地區,建立瞭大一統的封建王朝。而清朝上層統治者所奉行的滿族文化因其局限性和不系統性,在面對歷史悠久、系統完備的漢文化尤其是孔孟文化的時候,顯得不堪一擊、弱不禁風。而且,想要將以漢族為主、漢文化為正統的中原地區治理好、長久統治下去,繼續推行滿族文化顯然不是明智之舉。所以,清朝除瞭大量啟用漢臣以外,還幾乎全部沿用瞭明朝的治國制度和法律法規。

對於婚姻制度而言,清朝在大量沿用瞭明朝的相關規定和約束制度外,還將自己本民族的婚姻傳統和婚姻規范融入其中,形成瞭較為獨特的,兼顧滿族和漢族傳統的婚姻制度,並在法律層面予以明確規定和嚴格約束。

本文就是從《大清律例》、《大清會典》、《大清通禮》等清朝官方法律文書層面,探究清朝獨特的婚姻制度。

01 結婚年齡

1、早婚制度

無論是當今熱播的清宮影視劇還是歷史文獻記載,清朝的上層統治者結婚的年齡都偏小,這和滿族的民族傳統有關,更和清朝皇室對於傳宗接代,對於皇嗣枝葉的繁茂看得非常重有著直接關系。擁有眾多的皇嗣就意味著“傢天下”原則的清王朝能夠長久的傳承下去,這對於清朝的皇權統治和王朝穩固有著極其重要的政治意義。而且,按照清朝皇室祖制,大婚是皇帝成年的標準,也是皇帝能夠親政的標志,所以為瞭早日掌握朝政大權,成為名副其實的大清皇帝,清朝皇帝乃至皇子們成婚的年齡普遍要早於民間普通百姓。

順治八年,年僅14歲的順治皇帝成婚,得以親政;康熙四年,年僅12歲的康熙皇帝大婚,得以親政;都說明瞭這個問題。

對於民間普通百姓的結婚年齡,據《大清律例》規定:

男年十六以上,女年十四以上,身及主婚者,無期以上服,皆可行。

也就是說,男人的法定結婚年齡定在16歲以上,女人的法定結婚年齡定在瞭14歲以上,比較當今社會而言,清朝對於男女結婚的法定年齡界定明顯有著早婚的特點。

對於早婚制度的原因,個人認為有三點:

1·1、清朝乃至古代封建社會,在傳統文化的較早熏陶下,男子心智成熟的都比較早,傢裡為瞭讓男孩子盡早的承擔責任,獨當一面以減輕傢中負擔,都會傾向於讓男子早婚,以迫使男子盡早成年。

1·2、清朝封建制度下的普通百姓因為苛捐雜稅眾多等原因造成生活壓力過大,而早早成婚就意味著傢中多瞭一個勞動力,多瞭一個創造財富和口糧的可能,能從一定程度上緩解傢中的生存壓力。

1·3清朝時期,在傳統文化的熏陶下,尤其是“不孝有三、無後為大”的強大壓力下,民間百姓對於傳宗接代的重視和清朝皇室一樣。早早結婚,就會明顯增加後嗣傳承和後嗣繁盛的幾率。

2、童養媳制度

清朝在婚姻制度方面,另一個較之現在較為明顯的特點就是“童養媳”制度。童養媳和早婚不同,封建制度下的社會非常貧窮落後,老百姓的生活十分低下,眾多的民眾因傢境貧寒而娶不起兒媳婦,為瞭解決這個問題,他們就跑到外地抱養一個女孩來做童養媳,待長到十四、五歲時,就讓她同兒子“圓房”,也就解決瞭傢中男子難成婚的難題。

童養媳制度在中國推行的歷史悠久,周代所實行的媵制,其中夫人之妹與侄女往往年齡尚幼即隨同出嫁;秦漢以後,帝王每選貴戚之幼女進宮,成年後為帝王妃嬪,或賜予子弟為妻妾,皆為童養媳的一種早期表現。《宋史·後妃記》中最早出現瞭關於“童養媳”的記載。元朝關漢卿所著《竇娥冤》中就有對童養媳的直接描述:

“他有一個女兒今年七歲,生得可喜,長得可愛,我有心看上他,與我傢做個媳婦,就準瞭這四十兩銀子,豈不兩得其便?”

清朝時期,在上層統治者的高壓統治下,階層百姓的生活更為貧苦,這給“童養媳”制度提供瞭必然的存在條件。“童養媳”制度的推行直到解放後,國傢頒佈瞭《婚姻法》才終於得到瞭徹底解決。

02 夫妻雙方的結合方式

1、父母之命

清朝婚姻規范的兩一個顯著特點就是“包辦”,而且直接有相關法律文書規定,其主要內容就是孩子婚姻大事的決定權力完全掌握在父母或者長輩手中。

“父母之命,媒妁之言”的說法最早出現於戰國時期的孟子所著《孟子·滕文公下》:

“不待父母之命,媒妁之言,鉆穴隙相窺,逾墻相從,則父母國人皆賤之。”

這說明自戰國時期,從儒傢學說中就已經開始推崇“父母之命”,入關以後的清朝在儒傢學說的熏陶下,將孩子的婚姻大事從法律層面規定於“父母之命”也有其具體歷史依據和文化需要。

《大清會典事例》規定:

“婚假皆由祖父母、父母主婚。祖父母、父母俱無者,從餘親主婚。其夫亡攜女適人者,其女從母主婚。”

在傳統文化和習俗的熏陶和清朝法律層面的約束下,包辦婚姻的情況在清朝非常普遍甚至是底層百姓成婚的唯一選擇,男方與女方的結合基本都是在父母的命令下進行的,這種沒有感情基礎的婚姻模式在清朝造成瞭許多的不幸。如果一旦出現男女雙方因為私下相識產生感情而避開“父母之命”,自主選擇成婚最大的後果就是會出現“殉情”的情況。“父母之命”的婚嫁模式雖然在中國歷史悠久,但被正式寫入法律文書,從法律和國傢層面進行約束則是清朝特有。

2、門當戶對

清朝時期在為孩子選擇婚配對象時,對方的門第和出身、傢產等因素的考量基本是婚姻成功與否的第一準則。婚姻的“門第論”在我國的明朝時期就有相關的文獻記載:元明以降,仕宦舊族仍頗以閥閱自重,婚嫁必求素對,倘非其偶,不屑與婚。這直接表明瞭明朝的貴族子弟結婚要首先考慮門第,與貧賤的人區分開來。清朝時期,不光是滿洲貴族對婚姻“門第論”倍加推崇,就連富商鄉紳甚至小資傢庭也會對“門第論”嚴格遵從。這不單單是傳統習俗和文化的熏陶,更重要的是清朝在法律層面也對婚姻的“門第論”進行瞭相關規定和約束導致:

《大清會典事例》第 756 卷:“凡傢長與奴娶良人為妻者杖八十,女傢減一等,不知者不坐。其奴自娶者罪亦如之,傢長知情者減二等,因而入籍為婢者,杖一百。若妾以奴婢為良人,而以良人為夫妻者杖九十,各離異改正。”

這一條例的主要意思就是對“良賤”之間婚配的嚴懲規定,由奴隸制社會入關的清朝統治者,在“賤民和貴族”之間的界定非常清晰。他們認為賤民地位地下,而貴族高高在上,如果通婚就造成血統的不純正,讓貴族受到侮辱。這也是清朝嚴格限制滿洲八旗子弟和漢人通婚的主要原因之一。

在《清朝的婚姻制度論述》中,對婚姻的“門第論”也有過相關說明:

“擇婿、擇婦,大率門戶相當者為之,貧富之相較為後,而清濁之分必嚴也。”

這說明,不但清朝的統治者認為婚姻應該尊崇“門當戶對”,在民間百姓中對“門第論”也是奉為圭臬,嚴格遵守。

03 婚姻的具體約束

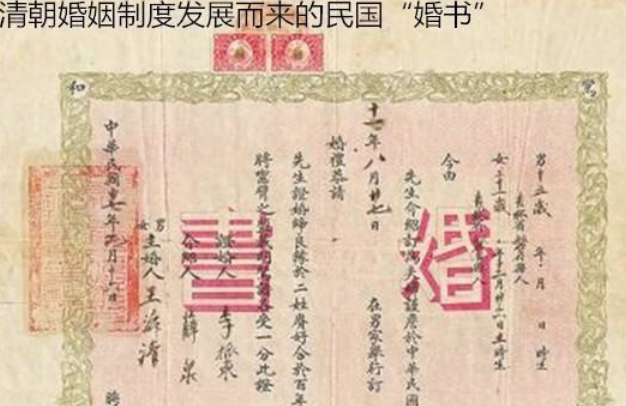

1、婚約和婚書

封建社會發展至清朝時期,對於婚姻制度乃至婚姻流程的規定都已經趨於成熟,其中婚姻制度中的婚約、婚書等就是宋、元、明朝發展而來的較為科學的婚姻約定文書。婚約主要確定男女雙方的結婚日期和相關聘禮等事項。

宋朝皇都風月主人所著《綠窗新話·崔娘子死為柳妻》中首次出現瞭和清朝同樣意義的“婚約”一詞:

“小娘子不樂適王傢,夫人是以偷成婚約,君可兩三日就禮事。”

所以,不僅僅是清朝,清之前的朝代中,婚約也是婚姻的前提和基礎。但在清朝,婚約的約束力非常大。婚約一旦定下,男女雙方就必須根據約定成婚並且受到法律保護。《大清律例 . 戶律 . 婚姻》規定:

“若許嫁女已報婚書及有私約而輒悔者,笞五十;若再許他人,未成婚者,杖七十,已成婚者,杖八十;男傢悔者,罪亦。”

也就是說,在清朝從法律層面上禁止“悔婚”情況的出現,一旦出現就會有嚴厲的懲罰措施。

婚書類似於現在的結婚證,不同的是婚書由結婚雙方的主婚人和媒人畫押。婚書中會對男方給女方的彩禮進行明確。婚書簽訂後,男女雙方各執一份。

2、休妻的相關規定

清朝對於男女婚姻之間的離婚規定有著嚴重的“男尊女卑”思想。也就是說隻有男人才能根據相關規定對女人采取“休妻”以完成離婚過程,而女人則沒有這個權利。

清朝對於“休妻”的規定延續瞭歷史依據,以“七出三不去”為基本原則。

“七出三不去”的離婚條件出自漢代《大戴禮記》:

“七出”指的是:無子、淫佚、不事姑舅、口舌、盜竊、妒忌、惡疾。“三不去”指的是:有所娶無所歸,與更三年喪,前貧賤後富貴。

“七出”是男子休妻必須滿足的條件,但如果有“三不去”的情況出現,男子就不能“休妻”。

“三不去”的具體含義為:休妻時女方父母去世,女方傢庭不存在,不允許休妻;雙方為父母守孝時,不能休妻;丈夫有錢瞭,不得拋妻棄子。

在這種婚姻制度的約束下,女子在婚姻關系中的地位非常低,“嫁雞隨雞,嫁狗隨狗,嫁個木頭抱著走”是清朝女人在婚姻關系中的真實寫照。毫無疑問,這是對女權的嚴重踐踏和輕視。

04 婚姻禁忌

除瞭對成婚有相關規定和法律保護,在清朝,對於不能結婚的情況也就是婚姻禁忌也有相關法律進行約束。

1、普通百姓的婚姻約束

《大清律例.戶律.婚姻》規定:

“同姓者重在同宗,如非同宗,當援情定罪,不必拘文。凡同姓為婚者各杖六十,離異”“娶緦麻親之妻者,各杖六十,徒一年。”

“緦麻親之妻”意思就是中國傳統文化中用以界定親人親疏關系“五服”之內親人的妻子。

迎娶“緦麻親之妻”被嚴肅處罰在唐朝就有過明確的規定:

“凡曾為同姓緦麻之妻及為舅妻和外甥妻而更相嫁娶者,其夫尊卑有服嫁娶,各徒一年,並離之。又同姓緦麻以上為婚者,以奸論。”

這也說明瞭清朝法律層面對於婚姻禁忌的規定大多源自歷史成規。另外,清朝法律規定親屬之間進行通婚,娶同宗五服親的人杖打一百下,娶更親近的人會有更嚴厲的處罰,最嚴重的會被處以死刑,可見當時處罰的嚴厲程度。清朝的法律也不支持表親和堂親之間的通婚,但是姑表親之間的通婚習俗已經由來已久,後來清政府發出相關的規定,姑表姨親之間的通婚聽從民意。很顯然,清朝的法律文書對清朝的上層統治者甚至滿洲貴族並沒有約束力,因為滿洲八旗乃至清朝皇室為瞭保證血統的純正,基本都會首先選擇同主同宗、姑表親、舅表親、姨表親甚至五服之內更親近的親人。隻有“男女居喪期間不能結婚;天子喪及忌辰期間不能結婚”這一項規定通用於清朝上下。

2、特殊人群的婚姻約束

除瞭對普通百姓的婚姻有所約束外,清朝對於官員和僧侶等特殊人群也有相關約束規定。在《中國婚姻史稿》中記載瞭對清朝官員的婚姻制度的規定:

“官員有妻再娶,杖九十,私罪,降四級調用,有成案。”

這裡所說的“妻”指的是原配正室,而非續房或者妾室。另外,對於官員配偶也有相關規定:

“命婦夫亡,亦不許再嫁,違者奪誥封,並離異。”

清朝政府的法律對僧侶和宦官的婚姻也有著相關的規定,僧侶和宦官嚴禁婚配,不過隨著清末各項制度的寬松,宦官娶妻的事件也是有發生。

清朝作為一個少數民族建立的大一統封建王朝,其治國方針和法律法規基本沿用瞭前朝乃至歷史成例。在中原地區儒傢文化的深入影響下,清朝統治者將滿族習俗和傳統結合漢文化中的婚姻制度和習俗制定相關法律法規,但因為滿族在奴隸制社會制度下的影響,清朝的婚姻制度有著局限性和落後性甚至不合理性。在此婚姻規范下的婚姻,對於清朝人而言,到底是省心瞭還是悲哀瞭呢?