趙士楨發明瞭哪些火器?趙士楨有多厲害?

趙士楨發明瞭哪些火器?趙士楨有多厲害?今天給大傢帶來瞭相關內容,和大傢一起分享。

趙士楨是明朝中期著名軍事傢、火器發明傢,他曾研制出迅雷銃、掣電銃還有火箭溜等火器。迅雷銃經過他的改良,從原來的五連發,一下子升級為十八連發,在當時已經算十分先進的火器瞭。趙士楨的發明在抗倭戰爭中發揮瞭巨大作用,就連西方學者都給趙士楨的貢獻給予瞭高度評價。不過趙士楨雖然貢獻頗大,但一路上也得罪瞭不少人,導致一生未能得知,最後抑鬱而終。

明朝的火器,出鏡率最高的就是三眼火銃。它在關寧鐵騎手中,屢挫後金,表現不俗。早期的三眼火銃的銃管隻有32厘米,萬歷年間,有位大神改良瞭三眼火銃,銃管加長到41.6厘米,這意味著三眼火銃擁有更高的初速和射程,不僅如此,當時出現的火繩槍也與這位大神有密切的關系。

這位火器大神,他是誰?此人就是--趙士楨。

他到底有多厲害?他對明朝火器的改良又起到瞭什麼作用呢?

圖1 趙士楨(約1553年-1611年),字常吉,號後湖

一、趙士楨對哪些武器進行瞭改進?

萬歷二十五年(公元1597年),明神宗收到一封名為《用兵八害》的奏書,建議制造魯密國進貢的番鳥銃。奏書是由從七品中書舍人趙士楨提出的。他是浙江樂清人,明朝火器專傢,在火器研發方面成績顯著。英國學者李約瑟在《中國科學技術史》中,對其給予高度評價。

次年,趙士楨向魯密國使者朵思麻請教番鳥銃的構造和制作方法,經改進後,制成瞭“魯密銃”。此槍長1.44米,重約7斤。火藥用量14.88克,彈重11.16克,射程150米,設有照門、準星等瞄準裝置,更重要的是魯密銃是火繩槍,相比三眼火銃之類的火門槍,射速快,精度高。

圖2 魯密銃

魯密銃的銃管外有個活動的機械臂,一頭固定在銃身,一頭牽引火繩。銃匣內有個1寸有餘的彈性鋼片,增加彈性。扣動扳機,機械臂轉動,火繩落入藥室。射擊完畢,機械臂自動復位。魯密銃還配有鋼刀,能與敵人展開近距離肉搏,這與現代步槍的結構大致類似瞭。

同時期的日本,也有名為“鐵炮”的火繩槍。制槍技術源自葡萄牙,槍長1.85米,重約10斤,發射7.44克重的鉛彈,射程100米。從數據上看,趙士楨研發的魯密銃除瞭槍長不足,其他性能全面壓制日本鐵炮,因此,《武備志》評價:“鳥銑,唯魯密銃最遠最毒”。

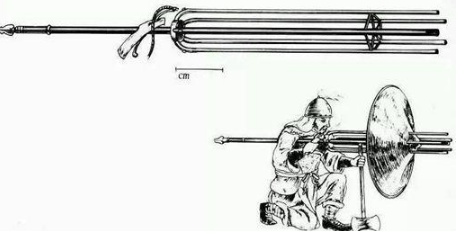

圖3 迅雷銃,最大的迅雷銃可以達到18管,使用火繩或者燧石擊發,加上外罩後狀如琵琶,發射完畢後可以作為冷兵器使用。

在推進魯密銃的當年,趙士楨又研發瞭迅雷銃。這是一種多管火繩槍,由五根銃管均勻分佈成圓形,銃管裝有直徑51.2厘米的護盾,銎部前配發火裝備,後裝木柄,木柄尾部裝有金屬槍頭。每根銃管長64厘米,總重十餘斤, 準星照門俱全,依靠火繩或燧石發火。

發射時,配屬的小斧倒插地上,用來架槍。銃管和機匣對齊,按動扳機,依次發射。發射結束,若敵人迫近,可以去掉護盾,倒提銃身,用槍頭刺殺對方。由於射程遠、精度高,是壓制騎兵突擊的神兵利器。趙士楨隨後改進瞭迅雷銃,能夠連續發射18彈。著名的捷克造輕機槍,彈匣容量也不過20發。

迅雷銃盡管設計超前,不過實用性不高。迅雷銃操作復雜,無法在短時間內投入戰鬥,銃管裝填時間長,無法形成有效的戰鬥力,迅雷銃本身的配件過多,在實際作戰中,士兵往往遭遇選擇困難癥,正因如此,文獻資料中未見迅雷銃投入實戰的記載。

圖4 鳥銃,又稱鳥嘴銃,是明清時期對火繩槍的稱呼

二、燧發槍在性能上為什麼優於火繩槍和火門槍?

有瞭一定的成就,趙士楨並未停止研發的腳步。他吸收瞭魯密銃和佛郎機的優點,改進發射機匣,推出瞭掣電銃。與魯密銃相比,掣電銃槍長1.92米,重5斤,槍身結構與魯密銃類似。不同的是,掣電銃吸收瞭佛郎機子銃裝填彈藥的優點,采用瞭後裝彈藥的方式。每把掣電銃配備子銃六個,以火繩作為發火裝置,通過快速更換子銃,達到快速射擊的目的。

火門槍發射時,槍手需要一手持槍,另一手持燒紅的鐵條,受到天氣因素影響大,制約瞭火門槍的使用。火繩槍的火繩浸透瞭硝酸鉀或其他鹽類溶液,晾幹後能緩慢燃燒,燃速大約每小時80毫米-120 毫米,熟練的射手每分鐘能射擊2至3槍,不過火繩槍射擊前要事先準備火繩,無法迅速投入戰鬥,黑夜中引燃的火繩暴露瞭射手的位置,在雨天同樣無法使用火繩槍。燧發槍避免瞭上述問題,具有射速更快、使用方便的特點。趙士楨研發的火器,符合火槍發展的規律。

圖5 燧發槍

三、明朝的火器普遍存在的軟肋是什麼?

趙士楨編制的《神器譜》記載:“魯密為最大,西洋次之,小西洋又次之,倭銃實屬下品。”“又有謂先年南方鳥銃,其機與倭銃一般,畢竟不如倭銃之火易發。”他將魯密銃、鳥銃、西洋銃、日本鐵炮進行瞭比較,結果發現魯密性能最優,西洋銃排第二,日本鐵炮排三,鳥銃墊底。

然而,明軍中大量裝備的恰恰是鳥銃。在萬歷四十六年(1618)起至天啟元年(1621年)三年發往遼東的軍械清單中,鳥銃占總數的五分之一,其他均為性能更差的火門槍。趙士楨在《神器譜》中,吐槽鳥銃:“發時機頭磕在池中,火繩將門堵住,藥又不精,士卒未經服習,忙迫之頃,所以不發。”制作工藝差、火藥性能不佳、士兵缺乏訓練是鳥銃差評的主要原因。

圖6 火門槍是最早的金屬管形火槍,我國早期的小型火銃等都屬火門槍

趙士楨發現瞭一個奇怪的現象,軍用正版鳥銃性能不如民間盜版鳥銃,後者出口到東南亞,受到當地人的歡迎。趙士楨感嘆:“我中國不肯精工耳,非不能精工也。”這番話道出瞭明朝軍械廠缺乏監管,粗制濫做的事實,也是官僚制度腐敗墜落的證明。

不僅是工藝上的短板,明軍的火藥也存在著先天不足。火藥性能與配方和加工有關。嘉靖二十七年(公元1548年),明朝與葡萄牙在雙嶼海戰中獲勝,李槐從戰俘口中獲得瞭火藥的最佳配方。按配方制成的火藥,“因得其傳而造作比西番尤精絕雲”。

同時期的西方國傢,采用機械加工火藥,研末的粉末更細膩,純度更高,隨後,將粉狀火藥通過壓制、烘幹、拋光等流程,得到顆粒狀火藥。實驗表明,後者比前者性能提升三倍。這是明朝手工制作火藥遠不能及的。

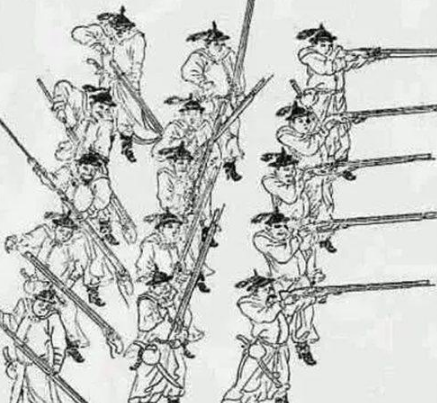

圖7 神機營為保證長時間持續射擊,通常使用“三段擊”戰術

四、趙士楨的研發成果卻得不到重視

明軍士兵射術不佳,可以通過加強訓練的方式補救。明朝對士兵訓練分為團隊協作和個人射術兩種。“臨陣點放得齊,後邊裝替得快,裝不誤打,打不誤裝,更番熟習,如雨不絕,斯為得法。”通過裝填、射擊訓練,提高明軍整體的射擊水平,同時,“三眼等銃練習之法,切不可朝天上放打,須要橫打笆子,使手腳慣熟其法,用一木板浮在河裡,上插長窄一笆,彈子中著則笆動,此一法也。”增加士兵個人日常打靶訓練,提升自身的射擊技術。

圖8 清代鳥槍兵 (火繩槍)

趙士楨發現明朝的軟肋,在清朝依舊沒有得到補救。滿清入關後,對於火器保持著矛盾的心理,一方面意識到火器威力強大,改良瞭紅衣大炮,射程和破壞力均有很大提升,另一方面懾於漢族人口眾多,加強火器管制,穩定滿清統治,與此同時,實行閉關鎖國,失去瞭東西方交流的機會,導致火器性能落後於西方國傢,趙士楨的研發成果因此沒能開花結果,大展身手。