萬歷朝鮮戰爭結局怎麼樣?這是明帝國最後的榮耀!

萬歷朝鮮戰爭結局怎麼樣?這是明帝國最後的榮耀!下面小編就為大傢帶來詳細解答。

《戰爭論》中的一段名句講述瞭為什麼會發生戰爭, 明朝萬歷年間的朝鮮戰爭其實就是政治博弈的後果。這一戰極大程度影響瞭東亞局勢,朝鮮嚴重衰弱、日本元氣大傷、明朝國力驟損。這一戰被人視為大明帝國最後的榮耀,而這一戰也讓東亞和平瞭三百年。

三國國情對比

大明

張居正改革完成之後,明朝國庫豐盈,原有的弊端也被盡可能的革除。如果萬歷帝努力一下,那麼明朝就會迎來盛世。可惜萬歷帝選擇消極度日,連基本的早朝都不去瞭。不過明朝有一套完備的文官體系,帝國中樞仍舊有條不紊地運行。但是因為皇帝疏於朝政,朝廷內部黨派林立,鬥爭日益激烈。

朝鮮

朝鮮的李氏王朝重文輕武,宣祖李昖時期朝鮮人不知兵200多年(人不知兵二百馀年),八道武備荒廢,全國三百多郡縣大部分郡縣都未設防。其實這也不怪朝鮮,畢竟朝鮮有一個強大的宗主國(明朝)。旁邊有個強大到絕望的鄰居,朝鮮想發展也十分困難,這一點跟今天的加拿大有些相似。

日本

與其他兩國不同,其他兩國都是相對穩定的,但是日本卻有翻天覆地的變化。自應仁之亂(1467年)爆發以後,日本國內陷入瞭群雄逐鹿的亂局。直到1590年豐臣秀吉完成統一,這才結束瞭戰國林立的局面。因為剛剛結束亂世,國傢百廢待興,說白瞭就是各方各面都不行。但是有一方面還是可以的,那就是戰爭動員能力以及戰士戰鬥力。朝鮮人不知兵,明朝人忙於政治鬥爭,日本剛剛結束亂世,這三者軍事動員能力就有很大的區別。

朝鮮戰爭爆發起因

豐臣秀吉他是以武力統一全國的,他需要給部下足夠的封賞,不然很快就會回歸到亂世。但是日本就那麼大,根本就不夠武士分。而且這些武士又都是潛在的不穩定因素,豐臣秀吉不把他們解決掉那就睡不安生。當內部矛盾較大時對外戰爭往往都能起到緩解矛盾的奇效,這句話放之四海而皆準。對外戰爭既能開疆拓土樹立威信,又能削弱武士勢力安穩統治,何樂而不為?

但是豐臣秀吉隻是形式上統一日本,各大勢力隻是暫時迫於他的威勢而服從。他需要一個合理的理由發動戰爭,不然各大勢力不會心甘情願得出兵出糧,而且很有可能趁他重兵在外時反叛。這一點秦始皇深有體會,奮六世之餘烈而統一天下,但是六國餘孽一朝奮起,秦帝國轟然倒塌。

他要找一個合格的理由,並且能讓那些勢力心甘情願得出兵,想來想去豐臣秀吉決定用利益把各大勢力綁到一起。早先唐朝時期日本就到達過中原,自從見識到長安的繁華後日本一直惦記著中原。豐臣秀吉空口許諾打動瞭各大勢力,根據韓東育(註釋1)研究:豐臣秀吉許諾給加藤清正“明土二十國”、許諾給鍋島直茂“大明廣袤之領地”,目的隻有一個-以其軍進沖朝鮮,席卷明四百餘州以為皇國之版圖。(註釋2)

戰爭爆發

起初日本隻是想假道伐虢,但是朝鮮國王深知朝鮮荒廢軍備的程度有多嚴重,倘若答應借道日本,那麼日本很有可能轉攻朝鮮。一個不設防的國傢不去打,這不是傻子行為嗎?即便日本不會攻打朝鮮,那大明會不會記恨朝鮮借道給日本?朝鮮荒廢軍備已久,無論是日本還是大明他都惹不起。為瞭更好的生存下去,朝鮮就想著抱大腿。抱誰的大腿?這個問題就簡單瞭,一個是持續百年和平的龐大帝國,一個是剛結束亂世的島國,是個人都知道該如何選擇。朝鮮決定牢牢抱緊明朝的大腿,因此斷然拒絕瞭日本借道的要求。

豐臣秀吉非常狂妄,得知朝鮮拒絕瞭他的請求,立即決定發兵朝鮮(註釋3)。當時的豐臣秀吉調動瞭三十多萬人,並且準備瞭一支預備隊(十萬人左右),而朝鮮根本不足以抵擋日本,開戰僅一個月朝鮮三都守失,八道瓦解。為瞭抵禦日軍,朝鮮國王開始向大明求援。

“予死於天子之國可也,不可死於賊手。”——朝鮮國王李昖。

大明出兵-一波三折

日本進攻朝鮮,這件事對大明來說十分重要。要知道當時的東亞小國基本上都是以明朝為核心,日本此舉就是想要毀滅這一秩序,然後建立起一個以日本為核心的秩序。此舉一旦達成,那麼大明很難管控周邊勢力,因此對大明來說:倭寇之圖朝鮮,意實在中國,而我兵之救朝鮮實所以保中國。

明朝決定出兵,但是對明朝來說有一個問題,那就是糧草如何補給?這一點非常重要,因為隋朝就是因為長期陷入朝鮮戰場的泥潭而滅亡。原本明朝想著就地征糧,但是朝鮮沒有糧食,所以無奈的明朝讓中央直接調撥軍糧給明軍。明軍在朝鮮戰場上初戰失利(平壤兵敗),祖承訓的報告提及到瞭三個問題,分別為:糧草不繼、軍情不實、指揮權不一。

糧草不繼:當時明軍依賴中原運米,因為道路問題運輸十分困難,明朝提督還未班師,士兵們都餓得不行瞭(5)。為瞭避免因為糧草不繼而導致兵敗,明朝開始調動山東一帶的糧食運送到前線(明朝梯次援兵,原因就是擔心糧草不到位,所以才分批增援)。

軍情不實:這一點就是被朝鮮坑瞭,平壤城中有過萬日軍,但是朝鮮的情報隻說平壤城有一千多日軍(6)。因為軍情不實而導致判斷失誤,進而兵敗。為瞭避免一個坑跌倒兩次,明朝有瞭另一番戰略謀劃,並且希望能用絕對的優勢碾壓日軍,然後迅速結束戰爭。

指揮權不一:明軍不信賴朝鮮軍,交戰時期朝鮮軍經常率先潰逃,剩下的一些人還和日軍交談,大有投敵之意。而且朝鮮君臣一直想著明軍能由朝鮮將軍指揮,這一點就很可笑瞭,在朝鮮君臣的領導下短短幾個月朝鮮被打的落花流水,誰放心讓你指揮?而且明軍上報朝廷,說日寇隻有鐵炮和利劍,但是作戰時明軍多被弓箭所射殺,懷疑是朝鮮人射殺的明軍。朝鮮使臣反復申辯,最後說可能是朝鮮兵器落入日軍的手裡瞭,也有可能是朝鮮人被日軍俘虜(俘虜或者投敵當漢奸都有可能),所以才會有弓箭射殺明軍的情況出現。後續遼東軍的主導權回到瞭明朝中央兵部手裡,然後明朝在做任何戰略規劃時都不會考慮朝鮮軍隊,因為朝鮮軍隊太不靠譜瞭。

初戰失利,但是雙方都不想在朝鮮戰場空耗國力,所以就開始和談。明軍派沈惟敬前往平壤和日本接洽,兩方碰面之後就互相提出瞭和談條件。

明朝還有著很強的實力,並且保守著固有的“華夷觀念”,所以談判條件比較強勢,具體如下:

1:日本歸還朝鮮所有領土

2:送朝鮮王子回國

3:豐臣秀吉謝罪

日本試圖用武力擴張領土,並且想建立起以日本為核心的新秩序,所以條件也比較強勢,具體如下:

1:明朝要有一個皇女嫁給日本天皇為妃,

2:恢復日本和明朝勘合貿易

3:日本和明朝互相交換通好誓書

4:朝鮮割四道給日本

5:朝鮮王子要去日本當人質

6:朝鮮大臣要想日本宣誓效忠

這中間還有一個條件,就是明朝要冊封日本國王。沈惟敬對明朝上書說日本同意瞭,小西行長對日本上書中隱瞞瞭這一條件,兩人編造瞭一個虛假的謊言。直到明朝冊封日本國王,豐臣秀吉開始翻臉不認人。因為日本本身就是要改變以明朝為核心的秩序,如果此舉達不到,那之前朝鮮戰爭豈不是白打瞭?更何況日本初戰勝利瞭。

日本拒絕和談之後卷土重來,朝鮮又燃起瞭戰火。明軍已經有準備瞭,並且趁和談時期大力增援朝鮮。因此戰爭一開打,明軍取得瞭稷山之戰的勝利,而朝鮮軍李舜臣也取得瞭鳴梁海戰的勝利,本來戰爭形勢一片大好,但是因為蔚山之戰楊鎬落敗,導致戰爭陷入泥潭中。

1596年,豐臣秀吉病逝,死前遺令日軍撤軍。此番日本對朝鮮作戰的核心就是豐臣秀吉,豐臣秀吉死瞭,那麼日本就沒必要繼續對朝鮮發動戰爭瞭,朝鮮的戰火終於停息瞭。

後續

日本因為朝鮮戰場的失利,豐臣秀吉嫡系部隊銳減。如果他還在,那麼也許能壓住心懷不軌的武士,可惜豐臣秀吉死瞭。豐臣秀吉一死,德川傢康開始爭權,最後建立瞭江戶幕府。這一戰日本雖然輸瞭,且之後德川幕府實施瞭“鎖國”政策,但是豐臣秀吉的思想流傳下來瞭。日本一直絞盡腦汁試圖躋身強國行列,並且對對外擴張一直念念不忘,這也就是近代日本瘋狂擴張的原因。

朝鮮被打到幾乎亡國的地步,國力銳減(人口不及戰前的十分之一,百業荒廢,幾近崩潰),但是中朝友誼又進瞭一步,以至於清朝年間還有朝鮮人感恩明王朝的再造之恩(7)。

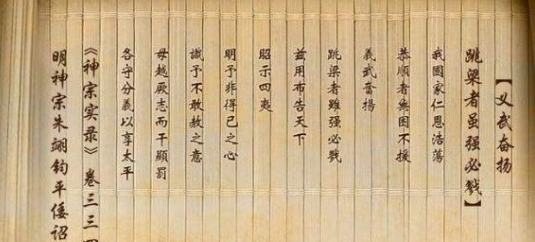

明朝雖然勝利瞭,但是嚴重削弱瞭遼東等鎮的軍事實力,遼東軍的精銳幾乎損失殆盡,軍隊減員60%左右(8)。而且巨大的軍費開支破壞瞭明朝的經濟體系(9),造成瞭財政紊亂。但是明朝取得瞭勝利,維持瞭以明朝為核心的宗藩秩序,並且留下瞭千古名言:義武奮揚,跳梁者,雖強必戮。

日本閉關鎖國,朝鮮國力銳減,明朝國力銳減,因此東亞保持瞭長期的和平狀態。但是明朝因為戰爭導致國力銳減,周圍的少數民族(努爾哈赤)也開始崛起。國內起義不斷,國外強敵虎視眈眈,假如明朝沒有援助朝鮮,那麼明帝國的壽命也許會更久,可惜歷史有沒有假如。而這一戰也是明帝國最後的榮耀,之後明朝不復昔日榮光。