同樣是對待蒙古殘餘勢力 為何明朝修長城而清朝卻要修寺廟呢

還不知道:明清是怎麼對待蒙古殘餘勢力的讀者,下面小編就為大傢帶來詳細介紹,接著往下看吧~

對待蒙古殘餘勢力,明朝和清朝的態度截然相反。有人就提出,明修長城清修廟,那麼明朝修長城花瞭多少錢呢?

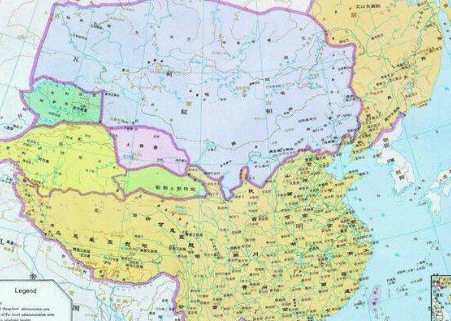

(明朝和北元對抗地圖)

對待蒙古參與勢力,明朝和蒙古的方法絕對不同。明朝習慣用法是修長城,而清朝則是修廟。方式不同,取得的效果也不同,明朝和蒙古打瞭200多年,也沒有征服蒙古,而清朝則不同,最後征服瞭蒙古。為什麼呢?

1,清是從北方進入中原,其在入主中原之前就控制瞭草原上的蒙古各部,對草原部落的弱點看的很清楚。如為瞭限制其靈活性,清代限定蒙古各部的活動范圍。為瞭防止蒙古的聯合,形成對農耕區的威脅,其對蒙古各部采用瞭分而治之的方法,采用結盟的方法打擊叛亂分子,同時很小心的不讓一個蒙古的首領總攬大權;

2,滿洲人和蒙古人的關系是介於臣屬和盟友之間,通過聯姻等手段,使其都成為統治基層,所以說滿清對中原的統治其實是滿蒙聯合統治;

3,清代時火炮等熱武器開始,而這使得遊牧民族的軍事優勢不復存在;

4,影視劇中常出現康熙在對長城問題上的回答 ,大意是最堅固的長城存在於民心之中。

(長城)

作為農耕為主的明朝,不懂得草原的管理辦法,大多是征繳,以剿滅為主。為此,明朝開始修長城。據歷史學傢估算,明朝修建1公裡長城,一般需要花費7700兩白銀,高則31500兩白銀。

明代一共修建瞭約6300公裡長城,這樣算來,明朝修建長城至少花費瞭4850多萬兩白銀。除瞭修長城花錢,打仗更需要花錢,要維持北方十幾個軍鎮的運轉,每年超過800萬兩白銀

要知道,就算在明朝張居正時代(1572-1582)的財政黃金時期,朝廷一年的收入也隻有400萬兩白銀。而在張居正死後,明朝財政狀況不斷惡化。明萬歷十一年,明朝的國庫財政赤字已經高達230萬兩白銀。因此,修長城對明朝而言是一個沉重負擔,隻能靠不斷征集賦稅甚至通過買賣官職來解決----到瞭明朝中後期,官職就像菜市場的蘿卜白菜一律明碼標價,可以自由買賣。

(雍和宮)

清朝統治基層是比較喜歡修廟的。

乾隆皇帝曾說過:興造一座梵宮,勝百萬兵。這種說法,反映瞭清政府對少數民族采取的懷柔政策。尊重民族信仰,可以更好的團結少數民族,從而盡可能的消除兵戎相見的慘劇,再加上其他相關的安撫政策可以使民族問題盡可能的化解。

有清一朝,沒有修建過長城,但是他們修建瞭三到隱蔽長城。

第一道是血緣長城,滿蒙通婚。終清一朝,兩邊皇族、貴族通婚達到500餘次,結成利益同盟。

第二道是隔離長城,劃出上千裡無人區,實行蒙漢分治,嚴禁漢蒙接觸,防止二者聯盟。

第三道是思想長城,這個最猛,就是在蒙區大力推行喇嘛教,用佛主代替長生天,把兇悍的刀馬鐵騎變成溫順的轉經喇嘛,而且有效降低瞭蒙古的出生率。

所以說滿清興起並非偶然,他們中有超一流的戰略傢。