《長安十二時辰》裡面隱藏瞭多少你不知道的歷史小知識?

《長安十二時辰》裡面隱藏瞭多少你不知道的歷史小知識?感興趣的小夥伴們快來看看吧!

備受期待的《長安十二時辰》播出瞭,這部由曹盾執導,雷佳音、易烊千璽、韓童生等出演的古裝大劇回到瞭盛唐,講述“大唐反恐二十四小時”。剛一開播豆瓣評分高達8.7分,幾乎是今年國產劇集的最高評分。

長安市井區,琵琶女唱著李太白的新作:清平樂·禁庭春晝(描寫唐玄宗和楊玉環的某次夜生活),交代瞭故事背景。下面讓我們起走進《長安十二時辰》,學習古代文化常識。

一開場的長鏡頭就體現瞭大唐的熱鬧繁華,展現瞭萬國來朝的宏大氣象!為瞭還原瞭長安這座世界第一城應有的盛世景象,劇組在開拍前花瞭七個月搭建場景,打磨道具。拋開這些不說,油畫般的美術場景設定就十分驚艷。

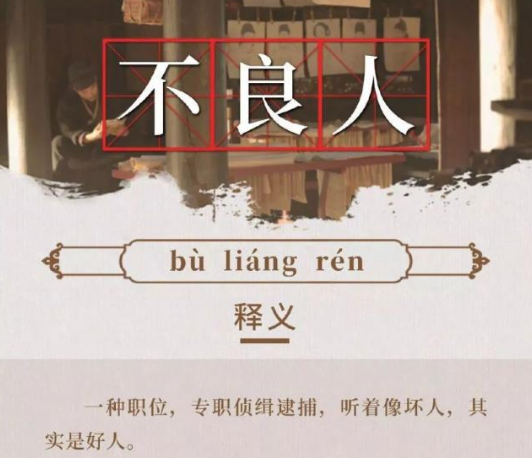

張小敬出身行伍,退伍後任唐城地方安保“不良人”,後因處事不當違反唐律被關押獄中。唐城混入可疑人員,負責安全的靖安司特例委派張小敬戴罪立功、偵破此案。

經過張小敬的一番調查,發現敵人的陰謀是為瞭在上元節晚上的集會中制造混亂,而距離上元節花燈大會隻剩下短短的幾個時辰瞭,張小敬必須在上元節花燈大會前抓住搞破壞的刺客。在調查與追捕中張小敬還發現靖安司中竟然有敵人的內應。

在一次次的鬥智鬥勇中,張小敬終於在最後關頭揭穿瞭背後主謀,阻止瞭破壞的發生,解救瞭唐城裡的黎民百姓。

十二時辰

高中教材知識《孔雀東南飛》:奄奄黃昏後,寂寂人定初。

黃昏:十二時辰之一,是戌時(相當於現在的19時至21時)。

人定:是亥時(相當於現在的21時至23時),這裡指夜深人靜的時候。

常識:十二時辰制,西周時就已使用。

天色紀時法:古人最初是根據天色的變化將一晝夜劃分為十二個時辰,它們的名稱是:夜半、雞鳴、平旦、日出、食時、隅(yu)中、日中、日昳(die)、晡(bu)時、日入、黃昏、人定。

地支紀時:子、醜、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。

唐朝節日上元節

上元燈節即元宵節,唐代時上元燈節是非常重要的節日。唐代長安實行宵禁制度,夜間會有金吾衛在街上巡邏。僅在元宵節當天,才會開放宵禁,長安居民可徹夜狂歡。

長安城中傢傢掛起燈籠,根據唐代文獻記載,睿宗先天二年正月十五、十六兩日,安福門外制作高達二十丈的燈輪,用金玉錦緞裝飾,內含五萬盞燈,點燃後如同花樹。

這樣的景象引發大量民眾圍觀,極易發生事故。本劇就是在這個基礎上發展而來的。

01

唐朝服飾與色彩

唐代官員服飾色彩與品級緊密關聯,“唐初,官服隻有黃和紫色。貞觀後,三品以上服紫、四品服深緋、五品服淺緋、六品服深綠、七品服淺綠、八品服深青、九品服淺青。

按慣例三品以上佩金魚袋和金玉帶十三銙、五品以上佩銀魚袋,四品佩金帶十一銙、五品佩金帶十銙、七品以上佩銀帶九銙、九品以上佩馀石八銙。”

在劇中,第一位紫袍人物是賀知章,紫袍玉帶,是唐代頂級官員才可穿著的服飾搭配。

劇中姚汝能著深緋色衣服,查閱檔案的崔主事為八品官,著深青色官服。

裡面一個小彩蛋,姚汝能其人史料記載頗少,卻是研究安祿山確實繞不開的角色,因為他寫過一本《安祿山傳》,詳細記載瞭安祿山其人其事。

而且內裡含有天寶年間大量的名物描述,也是研究唐代物質文化的絕好資料。姚汝能既然作為開場出現的人物,那麼也就意味著,後續應該會出現安祿山。

02

冷知識

李必頭上的簪子

易烊千璽飾演的李必一出場,很多觀眾露出瞭“姨母笑”,不光是因為四字弟弟的顏,還有他頭上的簪子,“從後往前插,不怕鞠躬行禮時紮到別人嗎?”“這是穿幫瞭吧!”

嚴肅!別笑!中國古代用簪子束發,主要分橫式(卯酉簪)和豎式(子午簪),至少在元代之前,道士的道冠都是以豎式為主,就是從後往前插,代表水火相濟。宋徽宗趙佶畫的《聽琴圖軸》,裡面彈琴的道士的發簪就是子午簪,從後往前插。

在《長安十二時辰》中,易烊千璽飾演的李必本來就是個有一定身份的道傢人物,用子午簪配芙蓉冠是符合劇情的。

行禮方式

北宋王虛中的《訓蒙法》有相關記載,“小兒六歲入學,先數叉手,以左手緊把高手,其左手小指指向右手腕,右手皆直,其四指以左手大指向上。如以右手掩其胸也”。

這其實是唐宋時期非常流行的“插手禮”

在《水滸傳》十五回《楊志押送金銀擔 吳用智取生辰綱》中有:“……梁中書大喜,隨即喚楊志上廳說道,‘我正忘瞭你,你若與我送得生辰綱去,我自有抬舉你處。’楊志叉手向前稟道‘恩相差遣,不敢不依……’”

還有詩人柳宗元的詩句“入郡腰恒折,逢人手盡叉”,都有對叉手禮的描述。

唐代口香糖

劇中,李必有個手下,姓崔名器,經常把兩把錘子掛脖子上,看著十分兇狠,也經常疑似在嚼口香糖。劇中演的他嚼的是薄荷葉,另一個角色龍波也喜歡嚼薄荷葉。

薄荷葉是古代“口香糖”?有報道稱,原著作者馬伯庸曾澄清,“那是我瞎編的。”原來,馬伯庸想寫嚼檳榔,但是一轉念這個東西貌似一直沒有傳入中原,就編瞭個嚼薄荷葉吧。

實際上,唐朝人的口香糖很可能是丁香。丁香傳入中國大約在漢代,起初不叫“丁香”,而是叫“雞舌香”。李時珍在《本草綱目》中說:“雞舌香與丁香同種,花實叢生,其中心最大者為雞舌,擊破有順理,而解為兩向,如雞舌,故名,乃是母丁香也。”

唐代徐堅等人編撰的《初學記·職官部》中,曾引述東漢學者應劭的《漢官儀》:“尚書郎含雞舌香,伏奏事,黃門郎對揖跪受,故稱尚書郎懷香握蘭,趨走丹墀。”尚書郎是皇帝身邊負責文書奏章的官員,要直面皇帝,奏事時口含雞舌香,以免熏到皇帝。唐代杜佑在《通典·職官》中解釋得很明白:“尚書郎口含雞舌香,以其奏事答對,欲使氣息芬芳也。”

因此,丁香大概是最早的口香糖瞭。而《長安十二時辰》裡的薄荷葉,如果換成丁香,便更合理瞭。

黑人演員

劇中有個人物叫“葛老”,出場前對他的介紹就感覺不一般,出場後也著實讓人一驚——是黑人!是演員走錯片場瞭嗎?不是,葛老的角色設定就是“昆侖奴”,這是中西往來頻繁的唐代歷史上廣泛存在的一類人物。

他們卷發濃眉,膚色黝黑,究竟來自南亞、東南亞還是非洲,今人說法不一,但普遍認為是被阿拉伯商人掠賣輸入中國。唐傳奇中亦有以其為主人公的故事。保存至今的唐三彩陶俑中,也有不少昆侖奴的身影。

03

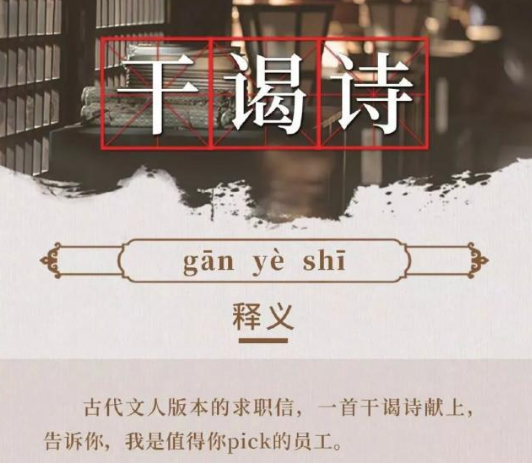

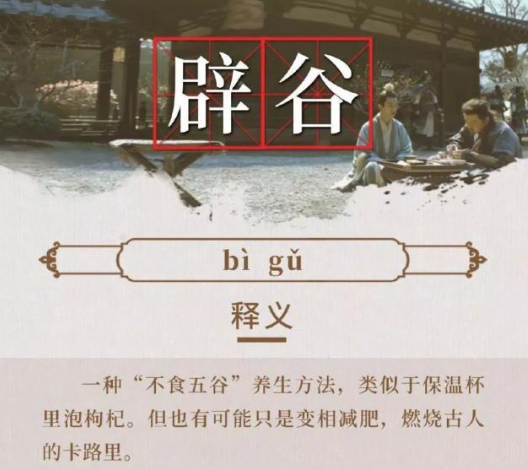

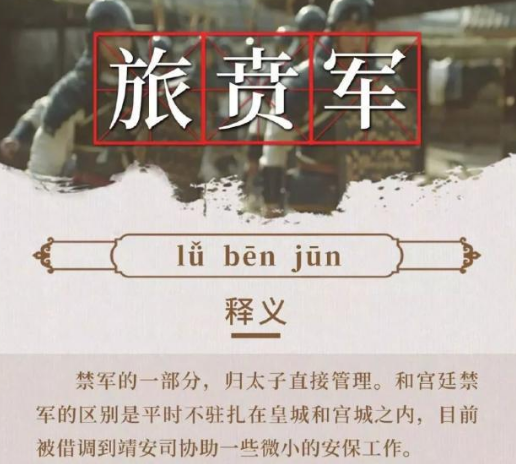

名詞解釋

《長安十二時辰》裡面的文化常識知識點真的太多瞭,還真不一定都能看懂,什麼是天幹地支計時法,什麼是詔令,什麼是致仕等等。下面開始補課:

04

人民日報點評

《長安十二時辰》正在熱播,濃烈的“唐風古韻”不僅在國內掀起觀劇熱潮,劇中中華文化的馥鬱芬芳也隨著劇集在海外香飄四溢,以匠心品質傳遞出大國的文化自信。

隨著中國國際地位的日益提高,中華傳統文化在國際上受到瞭越來越多人的關註,而透過影視劇瞭解中國傳統文化,是近年來中國影視劇在海外受到追捧的重要原因之一。

《長安十二時辰》將深厚的傳統文化以長安民生民俗的生活點滴融入到瞭緊張刺激的劇情之中,打開瞭一個窗口,讓海外觀眾在觀劇的同時更全面和深入地瞭解瞭到輝煌璀璨的中華唐文化,顯露出瞭濃鬱的中國風尚。