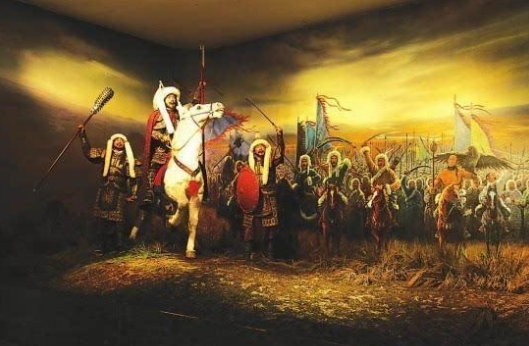

“聯金滅遼”國策為什麼讓宋朝滅亡瞭?這個政策是如何出爐的?

“聯金滅遼”國策為什麼讓宋朝滅亡瞭?這個政策是如何出爐的?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

“聯金滅遼”,這詞語知曉歷史的都知道是一出烏龍,背棄交好百來的遼國扶持野蠻的金國,最後在金滅遼後,順帶就弄瞭一出“靖康之恥”讓北宋也覆滅。

每每當歷史讀到這裡,我都會思考,是怎麼樣的人才會做出如此事情。

當時的遼國已經從狼變成瞭哈士奇,而當時的金才是虎狼之國。

這情報工作做的是有多失敗!

難道連女真不滿萬,滿萬無敵天下都不知道?

可惜的是歷史就是如此讓人難堪,“聯金滅遼”的海上之盟,不僅讓宋朝背負瞭道義上的譴責,也讓自己走上瞭絕路。

那麼這樣一個逗逼的政策如何出爐的?

離不開一個遼國人的煽動。

這遼國人名叫馬植,是一個時代居住與幽雲十六州的居民,是漢人出生的遼國人,不過他傢不是一般漢人,而是官僚傢庭,豪門出生,官職光祿卿。

這官職看著不小,可是和當年祖上的榮光比還是差瞭不少,也因此馬植常常有抱怨。

抱怨來抱怨去就有瞭小心思,也許在他看來自己本是漢人,雖然為官卻混的不咋地,要是出賣遼國,投奔宋朝是不是會人生得意啊。

於是在政和元年(1111年),借著北宋使者童貫出使遼國的機會,這個馬植將自己的付諸實踐,讓主動面見童貫,在一個私下無人的場景提出來自己構思已久的計劃“聯金滅遼”。

他的理由也很簡單直接:

“女真恨遼人切骨,而天祚帝荒淫失道。本朝若遣使自登、萊涉海,結好女真,與之相約攻遼,其國可圖也。”

當時的童貫可是權臣,雖然是個宦官可是一直自命不凡認為自己是宦官中的戰鬥機,總想著建功立業。

於是兩人一碰即合,童貫就將這馬植帶到瞭宋國,面見瞭宋徽宗。

見到宋徽宗之後馬植說:

“遼國必亡,陛下念舊民遭塗炭之苦,復中國往昔之疆,代天譴責,以治伐亂,王師一出,必壺漿來迎。萬一女真得志,先發制人,後發制於人,事不侔矣。”

這段話說的也算非常有條理,遼國皇帝昏聵而民不聊生,漢人眾多,女真人在後虎視眈眈,你不打遼國遼國也會滅亡,當抓住機會。

宋徽宗並不算一個有多高政治智慧的人,其實這話雖然有道理,可是還有後半句沒說,那就是女真人那麼厲害,你能保證打完遼國他不打北宋嗎?

可是宋徽宗沒想那麼多,而是召開會議討論“聯金滅遼”問題。

會議之上的爭執當然有。

一方說,宋遼兩國百年盟約,如果背信棄義必有天譴。而且金國狼子野心,宋朝武力孱弱,如果真滅瞭遼國必有報應。

這算真知灼見也算預言,

可是另一方說,必須收復燕雲十六州啊,這樣的機會如果不抓住就再也沒機會瞭。

爭論來爭論去,宋徽宗也猶豫不決,就此將計劃擱置!

不過時間不等人,女真人的步步緊逼正在到來,數年後女真首領完顏阿骨打漸漸統一女真,並開始起兵反遼,建立金國。

原本還是潛力股的女真人突然就成瞭績優股。

古話說:錦上添花不如雪中送炭。

這宋徽宗在雪中送炭的時候沒有幫助金國,卻在錦上添花的時候打起瞭主意。

在馬植又一次勸說之下,宋徽宗決議“聯金滅遼”。而且因為這獻策之功,已經歸附宋朝的馬植還被宋徽宗賜名趙良嗣,就此成瞭宋國官員。

決定瞭就要行動啊,重和元年(1118)徽宗皇帝派武義大夫馬政和平海軍指揮使呼延慶從山東出發,聯絡金國。

隻不過這使者很逗比。

渡海到瞭金國之後,一看到金國的巡邏兵就被嚇跑瞭,為瞭免擔責任還回去說,是金國人不接納他們,自己還差點被殺。

宋朝一個大夫一個武將見女真人就跑還聯盟。

金國人看到瞭這出烏龍,也覺得好笑,不過基於國傢利益,他們在知道北宋使者來過後也派出使者來宋朝。

可是宋國又一次弄瞭個烏龍。

原來負責接待的使者趙有開是個宋朝天國論患者,對待金國使者那是非常的不屑,說女真不過一個野蠻部落而已。過分抬舉不好。

隨便敷衍下就將金國使者打發回去瞭,最後完顏阿骨打知道後那是氣憤無比。

想想也是,使者是你們先派的,半路跑瞭,我派個使者過去你們又不當回事,這算啥態度?

本來就不需要你們幫忙,給你們面子回應一下,居然這樣,愛來不來。

就這樣被忽視的女真開始冷落宋朝。

可是金國越發強勢,遼國被打的步步敗退的現狀讓宋徽宗又糾結瞭。

於是在宣和二年(1120年),又一次派使者趙良嗣(馬植)出使金國,以求正式締結“聯金滅遼”的盟約。

目的估計是怕金國滅瞭遼國最後自己什麼好處都撈不到,而自己單獨和遼國宣戰又害怕。

可是就算這麼簡單的締結盟約事情,宋徽宗也沒做好。

宋徽宗在詔書中言:

“據燕京並所管州城,原是漢地,若許復舊,將自來與契丹銀絹轉交,可往計議,雖無國信,諒不妄言。”

這段話原本的意思是要全部收回長城以南的失地,包括燕雲地區,可是不明確的文字於地名概念“據燕京並所管州城”讓金國人找到把柄。

金國人堅持說,這“燕京”就是遼朝的燕京轄區,進而拒絕將燕京轄區之外的土地給宋朝。

每日詩詞文書的宋徽宗居然在盟約這樣的大事上出錯,真實想想就好笑。

最後扯皮來扯皮去,金人回復說。

願意簽就簽,不願意就不簽,最後宋朝還是捏著鼻子認瞭這份有無數錯誤的盟約。

這合同不明不白,讓無數人擔心也讓無數人反對。

太宰鄭居中就說:

“澶淵之盟至今百餘年,兵不識刃,農不加役,雖漢唐的和親之策,也不如我朝的安邊之策。如今四方無虞,卻要冒然毀約,恐招致天怒人怨。且用兵之道,勝負難料。若勝,國庫必乏,人民必困;若敗,遺害不知凡幾。以太宗之神勇,收復燕雲,兩戰皆敗,今日何可輕開戰端!”

宋徽宗面對這一切反對依然一意孤行對遼宣戰,幻想通過一紙盟約完成祖先的心願。

可惜的是,後續事情的發展完全出乎他的意料。

對遼宣戰的宋軍屢戰屢敗不斷向女真求援,最後雖然短暫收復瞭燕雲地區,也在女真背盟後一敗塗地,進而引發靖康之恥。

條約條約,都是實力的體現,那有低聲下氣求人簽署的,這一開始的動機都有問題,還背上不受承若的罪名。

實在是蠢到傢瞭。

至於這海上之盟的鼓動者馬植也沒好下場,因為叛國行為被遼國殺死,宋徽宗的結局最後也很淒慘,死於流放地五國城。

他們的結局,都是沒有認清楚自己國傢的實力和金國的實力造成的。

如果宋朝不背棄盟約而是支援女真,也許不用動刀兵就可以禦敵於國門之外,雖然羞恥但是依然能存活。