明朝的閉關鎖國是怎麼形成的?“鎖”瞭外貿更“鎖”瞭思想!

明朝的閉關鎖國是怎麼形成的?“鎖”瞭外貿更“鎖”瞭思想!今天給大傢帶來瞭相關內容,和大傢一起分享。

在評價“閉關鎖國”政策的時候,我們經常提及清朝。對明朝的“閉關鎖國”政策往往給予一帶而過,其實,明朝特別是晚明時期,因為長期的“閉關鎖國”政策,中國的科學技術已經全面落後於歐洲甚至奧斯曼帝國等亞洲國傢。

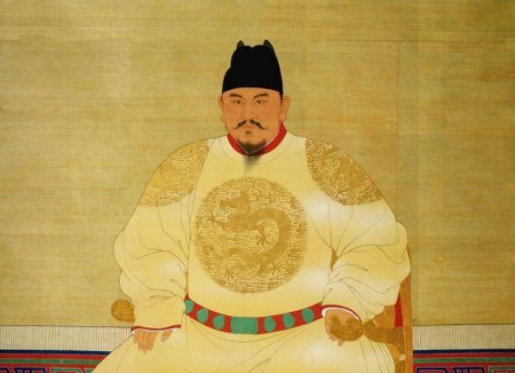

朱棣時期的強大的中國海軍早已經成瞭“傳說”。雖然,明朝因為英國、法國等資本主義強國打開中國大門的時間距離還很遠,因此,它的危害性人們往往忽略,但它鎖住瞭人們對外學習、對外交流的思想,則是最大危害。

明朝的對外交往,原則上隻禁止民間而不禁止政府,所以,在嘉慶皇帝後的隆慶時期,有瞭“隆慶開放”,但這時已經是明朝中後期的1567年瞭,距離明朝滅亡不到80年的時間,其實已經晚瞭。

那麼,明朝的閉關鎖國政策是怎麼形成的呢?

(1)明朝閉關鎖國的四個時期、兩次反轉

洪武元年至永樂元年實行嚴格的海禁政策。

A.洪武十四年朱元璋宣佈禁瀕海民私通海外諸國。那時規定“片板不準入海”,這表明明朝初年海禁政策較為嚴格。

B.永樂元年至嘉靖元年則基本開放。從永樂元年“今諸藩國,願入中國者聽”開始,到“鄭和下西洋”進行大量的朝貢貿易。對於民間則相對管理松散。

C.嘉靖二年至隆慶元年嚴格海禁政策。這一時期,嘉靖逐漸開始收縮海外貿易,由此,導致“倭寇泛濫”。

D.隆慶元年後到明亡,開始“準販東西兩洋”,私人貿易發展快速發展,大量拉美和日本白銀流入中國。

(2)表面上“閉關鎖國”的思想原因

明朝實行閉關鎖國政策長達兩三百年,這絕不是統治者的心血來潮之舉,其間有著深刻的社會、思想原因。

A.海禁直接原因是是防備倭寇之患。倭寇從元末到明朝中期一直是東南沿海各省的禍患。在此背景下,洪武十四年(公元1381年),朱元璋“以倭寇仍不稍斂足跡,又下令禁瀕海民私通海外諸國”實行嚴格的海禁政策。

B.中國的自然經濟為閉關鎖國政策提供瞭經濟基礎。閉關鎖國的首要目的是禁止私人與外國進行貿易,這首先得滿足一個條件——不貿易也餓不死。中國是自給自足的小農經濟這點毋庸置疑,何為自給自足?

C.“官本位”思想的根深蒂固。中國是官本位根深蒂固的國傢,國傢的一切政策都要為政治服務,要有利於政局的穩定,有利於統治者的統治。

維護統治首要要求穩,即面對的問題越少越好,如果開放貿易則不可避免產生諸多問題,譬如害怕內地人民與海外勢力勾結等。統治者難以預料開放會出現怎樣的問題,則幹脆關閉國門,反正也不差錢。

D.儒傢思想的影響。儒傢講究道德、講聖賢之道,就是不重視科技,視科技進步為奇技淫巧。明成祖派鄭和七下西洋,堪為壯舉,可在滿朝士大夫眼裡,就是胡鬧。

不僅是明朝實行海禁、閉關鎖國,清朝也堅定不移地執行這一政策,甚至有過之而無不及,即使是宋朝也並未完全開放,宋太祖初年就規定實行海禁。這可得出一個結論:中國獨特的政治環境、地理環境決定瞭封建中國社會的封閉性,閉關鎖國政策有其必然性。

然而歷史表明,閉門造車是行不通的,我們要放眼全球、開闊視野、提高格局,努力與世界各民族在交流中和平競爭,我們更要有自信,相信我們能在全球化下,尋得更好的發展機遇。而歷史也證明,交流才是重要的。

推恩令的前提是打殘對手後再施行,朱允炆削藩不適合此法

方孝孺建議削藩是為時過早嗎?建文與成祖削藩之異同

朱元璋對貪官那麼狠,腐敗問題仍然無法解決