中國古代從古至今為何都沿用朝代的說法,不用“國”指代政權?

中國古代從古至今為何都沿用朝代的說法,不用“國”指代政權?下面小編就為大傢帶來詳細解答。

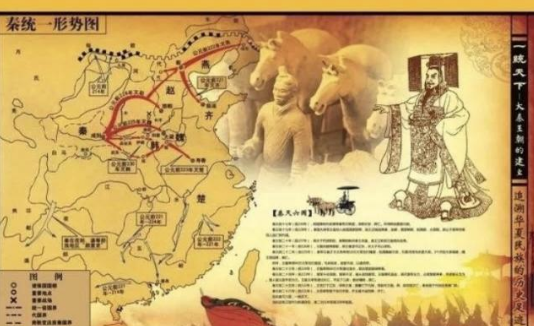

從秦朝至清朝,一共跨越瞭2000多年的時間,江山易主、王朝更迭,更是達到數十個之多。在這千年的歲月裡,這些政權國傢的代名詞,都是用“朝”或者“國”來代指。

隻是不知道大傢在翻閱史書的時候,是否會發現這樣一個問題,春秋戰國年間,稱呼一個國傢政權都是用“國”來代替,可是到秦朝大一統以後,國傢政權的稱呼轉變成為瞭“朝”,在接下來2000多年的歷史長河中,除瞭周邊政權用“國”來代指以外,一直都沿用著朝代的說法,這到底是何原因呢?

先從這兩個字的字面意思入手來分析二者之間的不同,“朝”的含義為“面對、面向”,可以引申為上朝、君臣朝見等意,所以“朝”特指一個國傢政權或者是政府。而後世的史學語言傢認為,“朝”所指的就是在中原上確立瞭政權的各個王朝。

“國”雖然在現代漢語中指的是一個國傢,但是這個字在古文中仍然包含著“疆域、領土”的意思,尤其是在先秦時期,它還特指某一個地方的“都城”,所以“國”字主要指領土主權,是客觀存在的政治實體。

至於從秦朝至清朝,為何不使用“國”字,其實要從以下幾個方面來看。

第一點:與古人的傳統思想有關。《周禮》中曾有記載:“大曰邦,小曰國,邦之所居亦曰國。”,西周的周天子實行的是分封制,所以追溯“國”的最早的本意,就能夠知道它指的是分封以後的諸侯國。

這個時候的諸侯國,是為瞭擁護周天子至高無上的地位而存在的,所以“國”的概念,在古人的心中要遠低於“朝”。因為“朝”在秦統一六國以後,就成為瞭一個國傢統治政權的代表,“朝”指的是血脈相連的帝王,將自己的皇帝之位世代相傳。

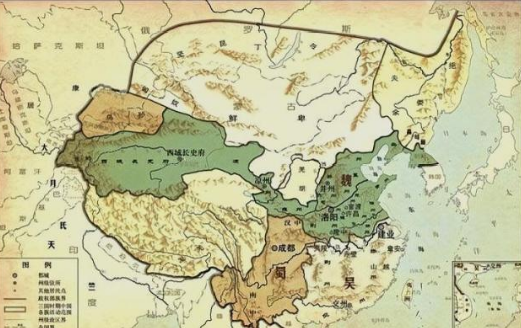

從這一點上來看,“朝”的地位要遠高很多。因為古時候人們所指的“國”,其實隻是依附於一個王朝的“藩屬國”,比如漢朝時出現的齊國,明朝出現的朝鮮,這些“國”不僅每年要給中央朝貢,他們的地位也是遠低於中央的。即便是在東晉十六國時期,史學傢都是按照這些政權的正統地位,來決定它們是“朝”還是“國”。

第2點:就從上文所提到的兩個字的含義入手。“朝”字傾向於指國傢的歷史時間段,而“國”字指的是一個國傢客觀存在的疆域。嚴格意義上來說,中國從古至今都是一個完整的國傢。

從夏商西周,再到中華民國,除瞭五代十國和南北朝分裂,讓國傢出現瞭短暫的斷代以外,在這4000多年的歷史中,雖然有不同的國號、不同的政權在主導著國傢歷史走向,但是整個國傢的法統、道統,從來沒有過真正意義上的斷絕。

“朝”在歷史中橫跨的是一個時間段,而“國”隻是出現於歷史中的某一塊政權疆域,並不是“一傢之天下”,從這兩個方面看,“朝”的地位在封建政權存在幾千年的時間裡,要遠高於“國”。所以為瞭稱呼這些封建政權,才會用“朝”不用“國”。