清政府"留頭不留發,留發不留頭"的政策,為什麼這三個民族可以幸免?

清政府"留頭不留發,留發不留頭"的政策,為什麼這三個民族可以幸免?接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

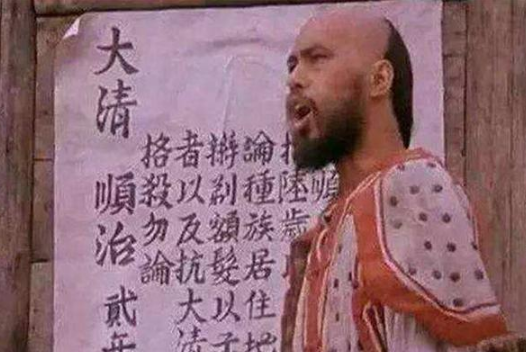

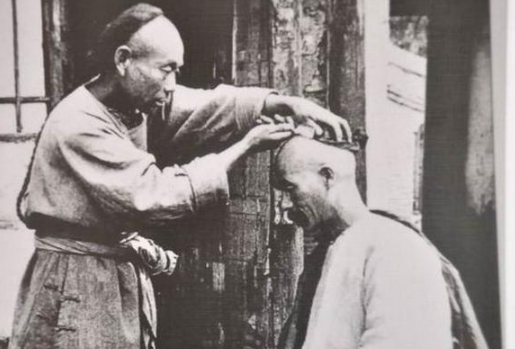

清軍入關後,為瞭削弱漢族的反抗意識,鞏固清朝統治者的至高地位,實行"留頭不留發,留發不留頭"的高壓政策。

這項政策遭到瞭漢族人民的強烈反對,因為《孝經·開宗明義》中記載:“身體發膚,受之父母,不敢毀傷,孝之始也。”自古以來百善孝為先,你剃發就是不孝的表現。

多爾袞既然推行瞭這項政策,自然一定要實行下去的。起初遭到瞭老百姓的反對,於是就有瞭後面的嘉定三屠和揚州十日的慘案。

僅僅因為一個剃發令,上百萬國人慘遭屠戮。就是在這種高壓之下,漢族百姓選擇瞭屈服。看似小小的剃發,對於清朝統治者來說,是漢人屈服他們的表現。

如果站在我們現在的角度來看,剃發令就是清政府不自信的表現,也是一個極其荒誕的政策。直到今天,還有很多人保留瞭這項習俗。

當然瞭,剃發令也有例外,雖然說是"留頭不留發,留發不留頭",但是下面幾類人是可以赦免的。

首先就是和尚和道士,和尚不用多說,本來就是光頭。道士是因為龍虎教的張天師進京面聖,順治皇帝特許保留下來的。

接下來就是戲劇人員,因為這些人演的就是前朝舊事,為瞭演出的需要,可以不用剃發,也可以佩戴假發。

除瞭這三種職業以外,還有三個少數民族是不用剃發的。剃發令主要是針對漢族百姓,清政府對其他滿漢以外之民族用“因俗而治”的方式處理:蒙古厄魯特與喀爾喀不用;維吾爾族四品以上的伯克才要;藏族就隻有藏軍需要。

最後就是朝鮮人民,剛開始朝鮮人也是需要剃發的。但是成為大清屬國後,努爾哈赤為籠絡朝鮮人下令其無需剃發。

剃發令是清政府實行大滿族沙文主義的直接表現,孫中山先生認為剃發就是國人被奴役的象征。為瞭喚醒國人,他特地從日本帶回瞭清軍屠殺漢人的書籍,讓這段因為文字獄消失的歷史得以重見天日,這也一定程度上促成瞭辛亥革命的成功。

值得一提的是,末代皇帝溥儀也是反對剃發的,他親自剪下瞭自己的辮子,這在全世界范圍內都引起瞭較大的轟動,令王公大臣們痛心疾首,如喪考妣。而溥儀的那根辮子,至今都保留在長春偽滿皇宮博物院,如今平均每天有上千人前去參觀。