唐代科舉制度為何變異?科舉的改革對後世有什麼影響?

唐代科舉制度為何變異?科舉的改革對後世有什麼影響?

眾所周知,中國古代最為重要的官吏選拔制度是隋朝開創的科舉制,這一選官取士制度在唐朝得到承襲並完善。此後歷代沿襲,直至清光緒三十一年(公元1905年)正式廢除為止,科舉制度在歷朝統治中發揮著難以替代的重要作用。不過世人卻忽視瞭最重要的一點,唐代科舉制除瞭考試方式和沒有變革“科舉”這一名稱外,整個選人用人的制度從內容到形式都發生實質性改變。也就是說,唐代科舉制與隋朝初創時的科舉制相比,已經發生瞭變異。

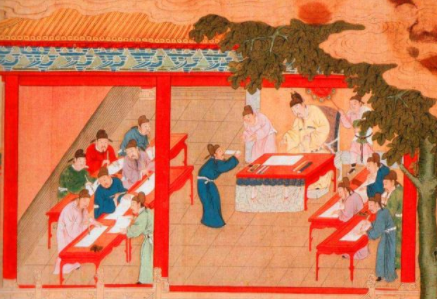

▲唐代科舉場景繪畫

唐朝對隋代科舉的演變,僅相當於借用瞭這項制度的名稱、方法和組織形式,對以前官員選拔標準、用人價值觀進行瞭大量摒棄放棄——而這恰恰是科舉選官的核心所在。這些改變最終使得科舉制成為唐朝實現強有力的中央集權的基本制度之一,造就瞭唐王朝的數個盛世。唐朝統治者命令相關部門對考試科目進行大規模取舍,摒棄之前看重孝、德、禮、義等核心價值取向的察舉項目,大量增加文才類考試科目和內容,這種全新的科舉制很快取代瞭隋朝以薦舉為主的選士制度,得到廣大士子的一致好評。

▲唐代官員形象

唐朝科舉考試主要有兩種類型,一種是每年定期舉行的常科,另一種則是由皇帝根據需要下詔舉行制科。科舉考試的科目有秀才、明經、俊士、進士、明法、明字、明算、一史、三史、開元禮、道舉、童子等,其中秀才、明經、進士、明法、明字、明算等科目最為常見,隋朝科舉制設置十科(即“十科舉人”,分別孝悌有聞、德行敦厚、結義可稱、操履清潔、強毅正直、執憲不饒、學業優敏、文才秀美、才堪將略、膂力驕壯),不難發現,隋朝科舉中僅“學業優敏”和“文才秀美”兩項與文才有關,其他則有關個人品德與體格。

▲唐代讀書人劇照

唐朝則隻有六個常設科目,就本質而言都屬於“文才秀美”和“學業優敏”兩科的范疇,至於隋朝科舉中有關孝悌有聞、德行敦厚、節義可稱、操履清潔、強毅正直與執憲不撓等重要科目,或是舍棄或是作為次要考察科目,並不列入正規考試程序之中,故不為考生士子以及考官重視。重文重智、輕孝輕德,成為唐代科舉制的典型特征。反觀唐朝科舉的考試題材,則有帖經、墨義、口試、策問、詩賦五種,整體都是圍繞著“文詞”創作而費心勞神。

▲女皇武則天劇照

另一方面,唐朝對於科舉制的一大變革在於創立由統治者親自考察、策問士子的殿試制度。唐睿宗載初元年(公元690年),武則天在東都神京洛成殿親自主持對貢生的考試,殿試制度由此形成。據唐代史書所載,此舉並非先例,早在唐高宗顯慶三年(公元659年),“春二月乙亥,上親策試舉人,凡九百人,惟郭待封、張九齡五人居上第,令待詔弘文館,隨仗供奉”。雖然首創“殿試”的皇帝應該是唐高宗李治,但殿試制度化還是在武則天手上完成的。科舉作為一項重要的選官取士措施,最高統治者親臨並以公開策問方式遴選治國良才,說來無可厚非。但是其中透露出的濃濃集權意味,與隋朝科舉相比,顯然已經發生質的變化。

▲唐高宗李治劇照

此外,唐朝對考生來源也進行瞭更為詳細的規定,要求參與考試的必須是生徒或者鄉貢,生徒由中央、地方官學經過規定的學業考試合格,選送到尚書省應試。那些不經館學而學有所成的士人,自行向所在州縣報考,經縣、州考試選拔,從而報送尚書省應試則稱為鄉貢。唐玄宗開元二十四年(公元736年),朝廷對考試報考資格要求越趨嚴格,唐憲宗元和二年(公元807年)帝詔令:“舉人曾為官司可罰,曾任州縣小吏,雖有辭藝,長吏不得舉送,違者舉送官停職,考試官貶黜。”經過這麼一番改革,唐朝科舉考試的公平、公正和公開性也不斷降級,遠遠不如隋代科舉。

▲古代貢院復原模型

客觀而言,古代社會體系繁雜龐大,各地、各部門和各行業都需要人才,僅靠幾科詩詞創作考試,絕對不可能選出真正的官吏人才。因此古代評定一個官員的好壞程度,往往在於其是否道德高尚,然而這一點很難通過普通考試進行評定。唐朝科舉固定的考試內容,限制瞭應試者的發揮空間,使人喪失瞭創造力,進而缺少綜合能力,選拔出來的官吏也大多無法適應復雜多變的現實社會。之後歷代科舉都隻是在唐代科舉制上做瞭些許修補,本質並沒有得到任何改變,尤其是明清時期的八股取士,更加惡化瞭這一現象,科舉取士愈加名不副實。最初的隋朝科舉制度基礎是以民本為主體,以儒傢兼容諸子百傢優秀文化傳統為核心載體,由此選拔的官吏雖不能說個個都是有用之才,但大多絕非庸人。

可惜唐代及後世統治者卻不懂此中深意,僅僅依照其治國意圖與自身興致愛好選士用人,科舉制遂逐漸演變成皇權肆意擺佈下的官本政治選拔體制,每次科舉進士考試也就淪為文人墨客競相爭奪的角力場。科舉制的改變,雖然有力推動瞭中央集權封建統治用人制度的規范化、法制化、固定化,加速瞭中央權力的高度集中統一,但在一次又一次締造出統一盛世的同時,也一次次帶領這些王朝走向窮途末路。最終,無法適應時代變革要求的科舉制由於自身局限,被清朝統治者徹底廢除。

▲清代科舉皇榜

更應註意的是,科舉制度的變革,也對後世社會價值取向造成瞭許多難以消除的負面影響。從唐朝開始,每次科舉考試都是帝王將相彰顯其政治價值取向的重要表現場合,應試舉子們為求徹底改變自身命運,想方設法也要從“江湖”進入“廟堂”,最終在皇權驅使下不斷揣摩統治者意圖並迎合作答試卷。科舉制最初所蘊含的民本意識逐漸被世人淡化冷落,官本意識隨之瘋狂滋生增長,後世官僚主義思想與官僚主義作風的制度根源,其實就在於從唐朝起就日漸腐朽的科舉制。

▲紫陽書院

唐朝社會意識形態會由民本向官本轉變,也是中央高度集權的反映,科舉制對於這種轉變“居功甚偉”。士子貢生是為瞭官職仕途才埋首科舉,而並非是像從前那樣為瞭天下蒼生。北宋《神童詩》中提到“天子重英豪,文章教爾曹;萬般皆下品,唯有讀書高。少小須勤學,文章可立身;滿朝朱紫貴,盡是讀書人。學問勤中得,螢窗萬卷書;三冬今足用,誰笑腹空虛。”這不正是對腐朽科舉制的真實寫照嗎?殿試制度的建立,更加鼓勵瞭皇權主導的官本意識,此後一千餘年間,這一落後的思想意識成為主導士人階層價值取向的主流社會意識形態,先秦諸子先賢們所提倡並為之不懈努力堅守的民本意識從此徹底萎縮泯滅,科舉制對人性的限制也開始逐漸顯露。

▲明代私塾場景復原

在社會價值觀嚴重扭曲之後,考中進士成為歷代知識分子人生的最高奮鬥目標與體現人生價值的唯一追求。“仕途”與“學途”由此合二為一,“學而優則仕”與“讀書做官論”盛行,人們再也分不清“教學”與“科舉”兩者之間的本質區別。科舉,這一本是“民主”需求醞釀的選官制度,在中央集權達至巔峰,毅然走向“民主”的反面,屈服於皇權並成為君主專制的幫兇助手。科舉制的異化,從吏制角度也印證瞭唐代以後皇權思想的普及與皇權自上而下系統化的發展軌跡,每個因科舉而進入仕途得到切實利益的舉人士子也由此愈加效忠帝王,維護封建統治,反而是那些科舉失意的士子經常會幡然醒悟,明白封建統治者利用科舉的最終目的,從而進行反抗鬥爭,比如黃巢和洪秀全。

▲洪秀全雕像

當然,科舉制的變異也嚴重誤導中國教育的發展方向。科舉制度雖然主要用於選拔官吏人才,對中國教育起到瞭某種促進作用,但我們要明白科舉制從來就不是一種正規的教育制度,將教育與科舉混為一談,會使教育陷入誤區——假如教育的目的是為瞭士子日後順利通過選拔政治人才的科考,那麼這無疑會使教育走上一條不歸路。自唐朝起,學校教育與科舉制之間的輕重存廢,一直遵循著重學校輕科舉、科舉與學校並重、重科舉輕學校的一般規律。明清之後,原本“教書育人致良知”的學校私塾,徹底淪為官場考試的培訓基地,教育也因此淪為科舉考試附庸,學校的教育獨立性逐漸喪失,教育教學盡數圍繞科舉進行,社會風氣逐漸轉變為偏重科舉、輕視學校。

▲晚清官員舊照

科舉考試內容的固定限制,既不利於選拔與培養具有真才實學的人才,又養成瞭空疏學風,士人讀書再也不是為瞭求知求真,而是“單純”地為瞭獲取功名利祿。如此具有強烈功利色彩的教育觀,長期支配著中國的學校教育,培養出的也多是為瞭做官而活著的人,這也直接阻礙瞭自然科學文化發展,導致近代中國落後於世界,遭受西方列強百年欺壓侵略。光緒三十一年(公元1905年)9月2日,清廷正式廢除科舉,以便推廣新式學堂教育,咸趨實學。但這畢竟為時已晚。