大英博物館十大鎮館之寶分別是什麼?中國文物就有三件!

大英博物館十大鎮館之寶分別是什麼?中國文物就有三件!感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

說到大英博物館其實大傢也知道的,這個博物館還是非常的著名的,小編小的時候都聽到過,覺得大英博物館非常的神秘,但是有覺得這個博物館有陰謀,哈哈,其實這都是小時候的感覺,真正的大英博物館又是什麼樣的呢?其實如果要說的話得說很久,所以我們今天不說,我們來說說大英博物館鎮館之寶是什麼這些話題,話說前前後後盤點瞭十個,下面我們一起來分析揭秘看看那吧!

大英博物館鎮館之寶中其實是有三件是中國的,所以下面核能瞭,大傢看完不要嘆息。

英國國傢博物館(俗稱:大英博物館)於1759年起對公眾開放。大英博物館和法國盧浮宮、俄羅斯艾爾米塔什博物館、美國大都會博物館並稱世界四大博物館。目前,大英博物館對公眾開放的藏品大約有5萬件。

據館方介紹這裡有56000平方米,連地上帶地下共有8層,100多個展廳被分為瞭古近東館、埃及館、希臘羅馬等10個展館,絕大多數展廳位於主層和上層。

——西洋篇——

1、鎮館之寶——埃及木乃伊

62號和63號展廳是許多遊客進入博物館後的參觀首選,因為這裡展出著來自埃及的木乃伊,而且據說數量遠超過埃及的博物館。大英博物館的木乃伊種類豐富,絕大部分被包裹完整並施以彩繪,但也有的被打開瞭包裹,完全暴露在空氣之中。除瞭成人的木乃伊外,這裡還藏有兒童和貓的木乃伊。

木乃伊,即“人工幹屍”。此詞譯自英語mummy,源自波斯語mumiai,意為“瀝青”。世界許多地區都有用防腐香料處理屍體,年久幹癟,即形成木乃伊。古埃及人篤信人死後,其靈魂不會消亡,仍會依附在屍體或雕像上,所以,法老王等死後,均制成木乃伊。對死者用香油(或藥料)塗屍防腐的方法,古埃及的木乃伊為最著名。古代埃及人用防腐的香料殮藏屍。表示對死者的敬意。

古埃及,在很早的時候,因文化原因,把國王或大臣的屍體制成幹屍即木乃伊保存下來,沒有很高的醫學水平,做不到這一點。與古代中國不同,制幹屍在古代埃及甚至形成一種風氣。

此外,人體冷凍技術亦被一些學者稱為制作現代化的木乃伊技術的一種。如果有人死去,他的屍體首先被送到一個被稱為“衣部”的地方:專門凈化屍體。屍體被蘇打水清洗過後,就送到叫“詿拜特”(意為純潔之地)或“培爾—那非爾”(意為美麗之屋)的地方,完成香料的填充。

2、草紙上的畫——《亞尼的死者之書》

《亞尼的死者之書》,公元前 1300~前1200 年。這是距今3200年前畫在草紙上的畫。亞尼是個真實存在的人物,他是新王國第十九王朝時代的。

這幅畫作為陪葬品放在亞尼的墓中,全長二十四公尺,用長達六十章的篇幅,描繪死者在來世獲得永生所需的咒文和約定事項。收藏傢佛裡斯班士於1887年在尼羅河中遊克索西岸的墓室中發現,是眾多以草紙記錄的《死者之書》當中保存最好、最出色的,堪稱為古埃及美術中極致的作品,也是古埃及生死觀的明白表現。

《亞尼的死者之書》,創作於公元前 1300~前1200 年。英國倫敦大英博物館鎮館之寶。

這幅畫作為陪葬品放在亞尼的墓中,全長二十四公尺,用長達六十章的篇幅,描繪死者在來世獲得永生所需的咒文和約定事項。本書截取亞尼在死者之國接受生前善行和惡性審判的一段,為整卷畫作中最精彩的部分。收藏傢佛裡斯班士於1887年在尼羅河中遊克索西岸的墓室中發現,是眾多以草紙記錄的《死者之書》當中保存最好、最出色的,堪稱為古埃及美術中至於極致的作品,也是古埃及生死觀的明白表現。所謂《死者之書》,即記載死者為獲永生所必經的各種磨練、審判、所需的咒文以及到最後獲得永生的畫卷,通常以草紙繪成。

埃及死者在通向復活之路時,必須於棺木中置放《死者之書》。死者之書大部分以紙莎草寫成,記錄死者生平好惡,以及奧西裡斯的審判等情節。

“死者之書”的基本歷程為:離開肉體的“卡”或“巴”,在阿努比斯帶領下,通過地獄及黑暗的試煉,來到諸神及審判官前,通過冥界之門,來到“冥神”奧西裡斯面前,進行“秤心儀式”,隨後搭乘太陽船,航向復活之路,並在來世過著與今生一樣的美好生活。

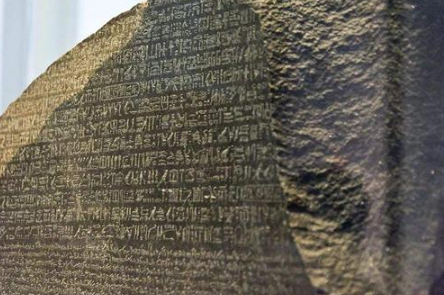

3、三種文字的國王詔書——埃及羅塞塔碑

4號展廳中的羅塞塔石碑(RosettaStone)是大英博物館的鎮館之寶。石碑制作於公元前196年,碑上刻有用古埃及象形文字、埃及草書和古希臘文三種文字書寫的時任埃及國王托勒密五世的詔書。近代的考古學傢得以有機會對照各語言版本的內容後,解讀出已經失傳千餘年的埃及象形文之意義與結構。石碑由隨拿破侖占領埃及的法國軍隊於1799年在羅塞塔獲得並因此得名,在英法之間的戰爭中易手英國。

羅塞塔石碑(Rosetta Stone,也譯作羅塞達碑),高1.14米,寬0.73米,制作於公元前196年,刻有古埃及國王托勒密五世登基的詔書。石碑上用希臘文字、古埃及文字和當時的通俗體文字刻瞭同樣的內容,這使得近代的考古學傢得以有機會對照各語言版本的內容後,解讀出已經失傳千餘年的埃及象形文之意義與結構,而成為今日研究古埃及歷史的重要裡程碑。

羅塞塔石碑最早是在1799年時由法軍上尉皮耶-佛罕索瓦·札維耶·佈夏賀在一個埃及港灣城市羅塞塔發現,但在英法兩國的戰爭之中輾轉到英國手中,自1802年起保存於大英博物館中並公開展示。

4、劫後餘生——羅馬時代的寶石玻璃器皿(波特蘭花瓶)

70號展廳的波特蘭花瓶絕對不容錯過,你能想象在兩千年前就能制造出如此精美的寶石玻璃器皿嗎?值得一提得是,這個被認為是羅馬時代留存下來最好的玻璃器皿之一,在1845年的2月7日被一個瘋子打碎瞭。化為200多塊碎片,後來雖然被修復,仔細觀察後,瓶身上的裂縫還是依稀可見。

波特蘭花瓶(Portland Vase)

在深藍色玻璃上飾以白色圖案的古羅馬花瓶(1世紀),18世紀時屬波特蘭公爵所有。在維多利亞時代有很多的仿制品。其中以威基伍德(Josiah Wedgwood,1790)和諾思伍德(John Northwood,1876)仿制的最為逼真。

波特蘭花瓶的制作方法是一種叫做“寶石浮雕玻璃”。該方法是借鑒寶石雕刻的技巧,先將剛剛制作尚未冷卻的深色玻璃器皿浸入白色熔融的玻璃液中,以形成淺色的外表,然後取出,待其冷卻後立即除去表面白色玻璃層的多餘部分,露出深色的底色,由此形成淺浮雕狀的裝飾圖案。

5、英國最老公民——林道人

50號展廳中的“林道人”可能是英國最老的公民之一瞭。1984年人們在林道沼澤地中的泥炭沼裡發現瞭這具2000年前的木乃伊,並從此為他起名為彼得馬什。林道人很可能是當時被用作活人祭祀的貢品!

——中國篇——

聯合國教科文組織的數據表明,中國流失文物多達164萬件,被世界47傢博物館收藏。大英博物館是收藏中國流失文物最多的博物館,目前收藏的中國文物多達2.3萬件,長期陳列的約有2000件。位列33號廳的中國館是參觀大英博物館必到之地。

6、中國陶瓷——China china

最不能錯過的是瓷器,上自漢唐,下至明清,青花、鈞瓷、唐三彩、景泰藍按年代與產地排列,應有盡有,大概是中國以外最大的中國陶瓷館。展廳內有超過1700件陶瓷器物,既有實用器,也有供人賞玩之物,它們的美麗令人驚嘆。

大維德花瓶(The David Vases),可能是現存最重要的青花瓷器物,其頂部附近的銘文表明它們的年代可以追溯到1351年。1935年,珀西瓦爾·大維德爵士分別從兩個收藏傢手中買下它們,令這對花瓶重聚。

陶瓷材料大多是氧化物、氮化物、硼化物和碳化物等。常見的陶瓷材料有粘土、氧化鋁、高嶺土等。陶瓷材料一般硬度較高,但可塑性較差。除瞭在食器、裝飾的使用上,在科學、技術的發展中亦扮演重要角色。陶瓷原料是地球原有的大量資源黏土經過淬取而成。而粘土的性質具韌性,常溫遇水可塑,微幹可雕,全幹可磨;燒至700度可成陶器能裝水;燒至1230度則瓷化,可完全不吸水且耐高溫耐腐蝕。其用法之彈性,在今日文化科技中尚有各種創意的應用。

7、遺失的“明珠”——敦煌壁畫

在中國廳中央墻上有幾十平方米的敦煌壁畫,其割痕雖猶可見,卻難掩其久遠的鮮麗及三位濃麗豐肥菩薩的雍容華貴。大英博物館收藏的國寶級敦煌畫卷及經卷多以萬計,除瞭這幅壁畫,其他藏品在中國廳內卻難覓蹤跡。

敦煌藏經洞的4萬多件經書書稿中大英博物館就藏得1.3萬件,中國現存僅三分之一,此外,國寶級的中國波羅密佛經的最早版本、宋羅漢三彩像、宋明名畫、45卷《永樂大典》等都被大英博物館收藏。據說如果加上1973年並入大英圖書館的部分,該館收藏的中國書刊有6萬多種。

敦煌壁畫包括敦煌莫高窟、西千佛洞、安西榆林窟共有石窟552個,有歷代壁畫五萬多平方米,是我國乃至世界壁畫最多的石窟群,內容非常豐富。

敦煌壁畫是敦煌藝術的主要組成部分,規模巨大,技藝精湛。敦煌壁畫的內容豐富多彩,它和別的宗教藝術一樣,是描寫神的形象、神的活動、神與神的關系、神與人的關系以寄托人們善良的願望,安撫人們心靈的藝術。因此,壁畫的風格,具有與世俗繪畫不同的特征。但是,任何藝術都源於現實生活,任何藝術都有它的民族傳統。因而它們的形式多出於共同的藝術語言和表現技巧,具有共同的民族風格。敦煌壁畫還被稱為千佛洞。也是我國四大古窟之一,被列為世界文化遺產。

8、乾隆皇帝的案頭愛物——《女史箴圖》

《女史箴圖》是當今存世最早的中國絹畫,是尚能見到的中國最早專業畫傢的作品之一,在中國美術史上具有裡程碑的意義,一直是歷代宮廷收藏的珍品。世界上隻剩兩幅摹本,其一為宋人臨摹,被北京故宮博物院收藏,筆意色彩皆非上品。另一幅就是英國國傢博物館中的這件摹本。

WiseMedia 它本為清宮所藏,是乾隆皇帝的案頭愛物,藏在圓明園中。1860年,英法聯軍入侵北京,英軍大尉基勇從圓明園中盜出並攜往國外。1903年被英國國傢博物館收藏,成為該館最重要的東方文物,稱之為“鎮館之寶”毫不為過。

《女史箴圖》為中國東晉顧愷之創作的絹本繪畫作品。原作已佚,現存有唐代摹本,原有12段,因年代久遠,現存僅剩9段,為絹本設色,現收藏於大英博物館。

作品描繪女范事跡,有漢代馮媛以身擋熊,保護漢元帝的故事;有班婕妤拒絕與漢成帝同輦,以防成帝貪戀女色而誤朝政的故事等。其餘各段都是描寫上層婦女應有的道德情感,帶有一定的說教性質。

雖然作品蘊涵瞭婦女應當遵守的道德信條,但是對上層婦女梳妝妝扮等日常生活的描繪,真實而生動地再現瞭貴族婦女的嬌柔、矜持,無論身姿、儀態、服飾都合乎她們的身份和個性。《女史箴圖》成功地塑造瞭不同身份的宮廷婦女形象,一定程度上反映瞭作者所處時代的婦女生活情景。

9、新晉表情包——路易斯西洋棋

路易斯西洋棋由82枚雕刻精美的棋子組成,據說可能出自於12世紀的挪威,它們是在蘇格蘭的外赫佈裡底群島中的路易斯島被發現的。其中的棋子“皇後”因為神似漫畫“媽媽再打我一次”而爆紅。而這次巡展也讓上海觀眾有幸見到這些“網紅”棋子,不知看完這套棋子,還能好好的直視它們嗎?

實際上西洋棋的體積很小,但制作還算得上精致。大英博物館復刻瞭一尊巨大的皇後,在冬天到來時甚至還為皇後披上瞭圍巾。另外整套的大理石雕刻的西洋棋出售,但價格不菲。

1831年,在蘇格蘭西部海岸的路易斯島出土瞭一堆奢侈物品,這些奢侈品包括70多個西洋棋即國際象棋的棋子和其他由12世紀的象牙制成的其他物品。這些70多個西洋棋即國際象棋的棋子後來被稱為路易斯西洋棋棋子。

社會上普遍認為路易斯西洋棋棋子是由挪威制造的。每一個棋子都在微小的規模上得到瞭精美的雕塑藝術的體現,所有的國王均拿著劍坐在他們的膝蓋上,但是有些是有著長長的頭發和胡子,有些則沒有胡子。

10、神之右手——阿拉伯銅手

初見這隻手,被它超寫實的構造所震驚。大小如同真人的手掌,五指自然伸展,指關節褶皺刻畫精細,連同手背凸起的神經都分佈的那樣合理。

這隻銅手同樣是此次百物展的重點關註項目,它的手背上刻著古老的銘文,是由能工巧匠以手為模使用失蠟法用銅鑄成供奉給神。然而,人們爭論的焦點在,這隻手如果是死後奉上,那麼它的主人是否希望能借自己的右手,請神明為靈魂指引正確的方向,如果是生前奉上,這樣慘烈的供奉又是向神祈求什麼?

這隻手,和真人手掌大小相同,骨骼、血管甚至手指關節上的皮膚褶皺,都和真人的手掌無異,這是用一隻男人的右手開模鍛造而成的銅手,也許是死後被截下,但也許來自手掌主人的生前。在青銅手的手背上,刻著古老的銘文,是古也門文字,記錄著手的主人名叫瓦哈比·塔拉佈,生活在距離我們1700年前,他把這隻手供奉給一位名叫塔拉佈·利亞姆的神,和手的主人同名的神。為瞭祈求神的庇護,因此將右手奉上,再由能工巧匠以手為模使用失蠟法用銅鑄成供奉給神。

1700年前,世界各地的人們信奉著眾多形形色色的神靈。隨著伊斯蘭教的到來,曾經遍佈阿拉伯半島的本土神明就消失殆盡瞭。這件青銅手是獻給神靈塔拉佈·裡陽(Ta’labRiyam)的供品。裡陽是也門的一個山丘城鎮,塔拉佈是當地人民的守護神。一些不同尋常的細節——比如內凹的指甲和骨折過的小指,顯示這隻銅手可能是由真人的手翻模澆鑄制成的。