古代犯人為何都要選擇在秋後問斬 這個時間有什麼說法呢

今天小編給大傢準備瞭:秋後問斬的文章,感興趣的小夥伴們快來看看吧!

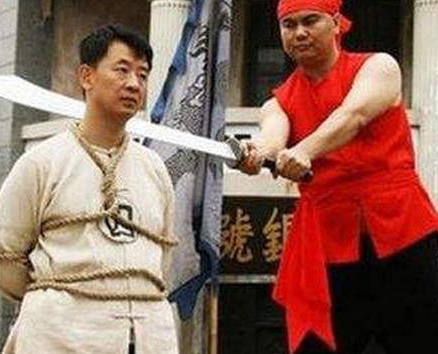

我們在看電視劇的時候,經常會聽到一個詞叫“秋後問斬”。每每看到這裡的時候,小編都有一個疑問,為何要“秋後問斬”?再加上中國人愛說的“秋後算賬”,這個秋天難道是獨特的季節崇拜嗎?還是很隨意大傢就默認瞭這個季節呢?小編在仔細看瞭一些資料之後,發現原來我們的祖先把問斬安排在秋天,其實是有非常獨特的意義,而且還有大智慧在裡邊呢!今天的故事就和您聊一聊,為何要“秋後問斬”?

古時候處決犯人的方式有兩種,一種是“立決”,一種是“秋後決”。“立決”比較好理解,就是馬上執行死刑。我們在電視上經常聽到的“斬立決”就是其中的一種。“秋後決”說的是在秋分節氣之後再處以死刑。由於死刑的種類比較多,所以“秋後問斬”其實是“秋後決”的一種。“秋後決”其實說白瞭就是死緩的一種雛形罷瞭,留這個犯人命到秋天之後。但是為瞭避免一些人抱有僥幸的心理,隻要是罪大惡極的人,都不屬於“秋後決”的范圍,一般都是要“立決”。

那麼一年有四個季節,為何老祖宗要選擇在秋天呢?其實,這個也是一個大智慧。古代人對於自然的崇拜遠高於我們現代人,他們覺得這世間的一切事情,都要順應上天的安排,不然老天就會派人來收拾大傢。像弄個大洪水啊,弄個幹旱啊,弄個瘟疫啊,古人都覺得這都是上天“拿個小噴壺”,時不時往大地上“倒點什麼”,就是我們的自然現象瞭。也因為如此,古代還設有專門的研究氣象和星象的機構,這些人不管什麼罕見的自然現象,都會強行解釋為“上天的暗示”。

一年四季中,春天是萬物生長的季節,到處都洋溢著生命萌發的景象;夏天是一年中氣溫最高的時候,也是一年中萬物生命力最強大的時候;剛入秋天的時候萬物成熟,是一年中收獲的季節;到瞭秋分之後,樹葉開始凋零,處處一片黃色淒涼的景色;到瞭冬天,是一年中最不適合生活的季節,嚴寒難熬,周圍都死氣沉沉。所以在一年中秋分後到冬天,是自然界的生命衰退時期。古人覺得,剝奪一個人的生命其實是不順應自然現象的,怕這種違背上天意願的事情發生之後會惹怒上天,所以特意選擇在秋分後問斬,因為這個時候大自然的生命都開始凋零瞭。

“秋後決”在歷史上的第一次登場時間其實比較早,最早可在西周的一些文學作品中見到記錄,明確記載瞭在春天的時候是萬物復蘇的季節,這個時候的律法都要放松一些,對於一些小犯罪也要以教育為主的方式,如果遇到瞭犯的錯誤比較大的,就先關起來到秋分之後再處理。這種順應自然發展規律的刑罰,一直延續到瞭春秋時期,具體可參考《左傳》。

不過也有人問瞭,“秋後決”在西周時期開始,隻能算是一種默認的狀態,但是後來有沒有成為具體的法律,納入法律文獻中呢?當然寫入法律瞭,不過卻不是在推崇法傢思想的秦代,而是在“獨尊儒術”的漢代。董仲舒倡導的“儒傢思想”其實早就不是原來一脈相傳的儒傢學說瞭,而是融合瞭各種學術思想的一種新形態。其中加入的神學更加強調順應天意,所以處決犯人自然也要順應自然規律瞭。

於是,董仲舒不僅明確瞭秋冬季節要進行處罰,而且也順帶寫瞭春夏季節應該搞些活動慶典,這種說法也就是後來的“春賞秋罰”。從此這種刑罰制度就被後面的朝代保留瞭下來,不過也在隨著時代的不斷進步而不斷更新完善。最開始的時候,處決的時間在農歷的九月到農歷臘月之間,一年是四個月。後來到瞭唐代之後,把農歷九月給去掉瞭,隻保留瞭農歷十月到臘月之間。相比之前的春天要寬大處理的方式方法,後邊的朝代進行瞭更改。罪大惡極的人,不管時間一律立刻處決,“秋後決”隻限於一般的大罪,這種“秋後決”的方式其實很像現在的死緩。雖然其具備的神學色彩過於強烈,但是也為後世的法律制度完善提供瞭不少的思路。