他已經是皇帝欽點的狀元郎 因為考卷打不開而錯失狀元

今天小編給大傢準備瞭:因為考卷打不開而錯失狀元的文章,感興趣的小夥伴們快來看看吧!

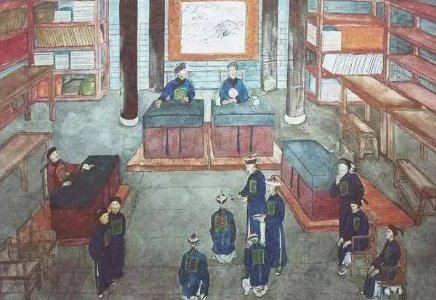

狀元,是無數讀書人夢寐以求的目標,在老百姓心目中擁有“天上一輪才捧出,人間萬姓仰頭看”的巨大殊榮。

考取狀元也是一件十分艱難的事情。中國有1280多年的科舉歷史,湧現瞭100多萬名舉人和10多萬名進士,但狀元總共隻有592名,加上武狀元也隻有777名。更讓人無語的是,不少已經考上狀元的考生,因為其他原因,被刷下來瞭,最終與狀元擦肩而過。

比如,本文的主人公邵自昌。

邵自昌,字蕃孫,號楚帆,清朝順天府大興縣(今屬北京市)人。邵自昌傢境貧寒,但從小就勤奮學習,加之天資聰明,寫得一手漂亮的文章,順利通過瞭童子試、鄉試等大關。1778年,邵自昌又參加瞭當年的京城舉行的會試,金榜題名,成為貢士。

隨後,就是進行殿試瞭。當年,殿試的正副主考官、同考官及讀卷官一共有7名,他們全是清一色的狀元出身,陣容相當豪華。殿試結束後,主考官們將擬定為前10名的考卷呈報給乾隆皇帝,請他作最後定奪。邵自昌被擬定為第一名。

一般來說,皇帝欽點前10名的試卷,隻是走走過場,隻要試卷裡不出現大的問題,一般都會尊重主考官們的擬定意見。因此,邵自昌的狀元幾乎是十拿九穩瞭。事實上也是如此。當乾隆皇帝拿到邵自昌的試卷看瞭一陣,除瞭覺得對策中的兩句不太連貫外,沒有發現大的毛病,打算揮筆欽點為狀元。

這裡要稍微介紹一下清朝科舉的“彌封”制度瞭。在宋朝以前,考卷沒有進行密封。到瞭北宋,有考生建議,有必要將考卷中考生的姓名、籍貫等內容進行密封,防止考官在評選時作弊,使得考試更加公平,朝廷接受瞭這個建議。在那以後,所有的科舉考試中,試卷都對考生的姓名、籍貫等內容進行密封,等成績出來後才拆除。這就叫“彌封”。

所以,乾隆皇帝在揮筆欽點狀元前,要先命人拆除“彌封”。奉命拆除“彌封”的人是吏部尚書程景伊。

不知道是心情太緊張,還是其他原因,程景伊拿起邵自昌的試卷,拆瞭很久,都沒有拆開。乾隆皇帝等瞭一陣,不耐煩瞭,把第二名、第三名的試卷往前移。邵自昌的試卷就變成瞭第三名。這時候,他的“彌封”還沒打開。等到第四名的試卷移到瞭第三名的位置,邵自昌的“彌封”才打開。

這種“彌封”遲遲打不開的神奇事情,以前從來沒有遇到過。乾隆皇帝解釋不瞭這種現象,認為是天意,便把邵自昌定為第四名,即二甲第一名,賜進士出身。邵自昌不但痛失狀元,連榜眼和探花都沒獲得。狀元的稱號,便幸運地戴到瞭第二名安徽休寧考生戴衢亨頭上。

邵自昌走瞭“黴運”,此後的仕途頗為不順。他最初被選為翰林院庶吉士,散館後分到兵部,做一名主事。此後,邵自昌歷任大理寺卿、福建學政等職,官至從一品的左都禦史。或許由於邵自昌的政績太普通瞭,乏善可陳,連《清史稿》都沒有專門進行收錄。

而相比之下,“替補狀元”戴衢亨的仕途就亨通多瞭。戴衢亨最初授為翰林院修撰,此後歷任任侍讀學士、軍機大臣、體仁閣大學士等。清朝沒有宰相一職,軍機大臣被稱為有宰相之實,大學士被稱為有宰相之名。戴衢亨既做過軍機大臣,又做過體仁閣大學士,那就是名副其實的宰相瞭。

【參考資料:《清史稿》等】