曹軍謀士為什麼在赤壁之戰中集體發揮失常?

你真的瞭解赤壁之戰為何曹軍謀士集體發揮失常嗎?小編給大傢提供詳細的相關內容。

三國故事膾炙人口,如果說三國最霸氣的君主,大多數人一定會說曹操。陳壽的《三國志》稱曹操“非常之人,超世之傑”,但如果站在東漢末年的歷史背景下,這麼說就有些過譽瞭。

曹操的成功,經過瞭不斷的對外征伐和對內鬥爭。除瞭他個人的雄才大略,來自潁川集團的奧援,也是他走向勝利的重要原因。

曹操儼然成瞭國民偶像

當曹操剛剛迎奉天子的時候,他還不能隨心所欲的大權獨攬,更不會像影視劇中那樣,在還沒打敗袁紹的情況下,就大肆屠殺漢臣。

從這一時期開始,曹操的頭上始終懸著達摩克裡斯之劍。如何處理與漢室皇權、潁川集團的關系,決定瞭曹操能否在公元208年,開啟奪權代漢的征途。

1.漢室借屍還魂與曹操獨孤求敗

天子是君,曹操是臣,如果君臣各守其道,原本是能相安無事的。然而東漢末年的皇權,經過外戚、宦官的你爭我奪,已經淪為敲骨吸髓的工具。桓靈二帝本人,更是昏聵不明荒淫無道,以致漢室傾頹,奸臣竊命。

自李傕郭汜之亂以後,天子一度亡命於野,食不果腹。而當初朝廷為瞭平定黃巾之亂,解鎖瞭州郡自主的大權。如今群雄並起於州郡,脆弱的皇權對他們來說,除瞭象征東漢的正統存續以外,已經沒有任何權威。甚至在世傢領袖袁紹的眼裡,這樣的天子連爭奪的價值都沒有。

在這樣的局面下,潁川集團的“話事人”荀彧,力主曹操“奉天子以令不臣”。於是已經失去權威的漢室朝廷,在潁川集團和曹氏軍團的努力下,重新構建起來。但歸根結底,皇權勢力、潁川集團、曹氏軍團,隻是互相利用的三股勢力而已。

亂世的烽火,暫時毀滅瞭兩漢以來的儒教本位君主集權政治形態,漢室天子的正統號召力,無非是借著文化的慣性死而不僵,而這種慣性恰恰在潁川集團中占據主導。

然而漢室朝廷的物質基礎,畢竟源自曹操軍政府的屯田政策,因此唯有曹操才能重建漢朝的實體,包括經濟、體制和軍事力量。而人才濟濟的潁川集團,又為早期曹操的發展起到瞭極大助力。因此,以天下為己任的潁川集團,自然成瞭協調兩方的“萬金油”。

漢室有名分,曹操有實力,看似是非常和諧的組合。但是在君主集權政治的思想慣性下,皇帝和他身邊的人,不希望曹操大權在握,時刻都想著借屍還魂。從公元196年曹操迎接天子都許,一直到公元220年曹操去世,由皇權間接發起或歸因於皇權的政變,伴隨瞭曹操的後半生。

不過,在公元200年董承之變的時候,曹操早就對此有所防備。公元204年,曹操奪取鄴城,河北袁氏敗局已定,此時他便著手尋求自身權力的合法性。而他首先要面對的阻力,卻是他的老戰友荀彧。

2.皇權籠罩下的理想之血

要分析曹操和荀彧的矛盾,首先要厘清東漢王朝的體制特色。東漢開國之初,劉秀目睹瞭西漢末年的王莽代漢,做瞭皇帝以後十分提防強臣。於是親自掌握大權,架空地位尊崇的三公,將政事都歸尚書臺管理。

尚書臺處在皇帝的宮禁之內,因此直接聽命於天子,使得皇權得以直接掌控朝廷。這一體制一直延續到漢末,到瞭曹操迎天子之後,在漢室皇權、潁川集團、曹氏軍團的三方共謀之下,任用荀彧以侍中的身份,守尚書令一職。

荀彧出身於漢末的經學世傢——潁川荀氏,而儒傢經學自董仲舒以來逐漸成為漢室官方意識形態的一門學問,也就是以儒學為主、綜合百傢,服務君主集權的一種思想。到瞭東漢,光武帝劉秀對這一學問進行瞭重大調整,弱化瞭“天人感應”限制皇權的思想,強化瞭“大一統”理念的“王道三綱”,從而正式確立瞭經學思想為國傢意識形態的崇高地位。

隨後,經學在百餘年中根深蒂固,並培養出瞭一批以此為進身之階的世傢大族。這些世傢大族世代為官,逐漸把持高位和輿論導向。到瞭東漢後期,皇權常由外戚宦官代言,此時的皇權上無天意束縛,下無強相制約,因此成為他們滿足私欲的工具。

缺乏限制的皇權在烏煙瘴氣的欲望熏染中,肆無忌憚的劣性質變,激起瞭一批經學世傢或名士的激烈批評。於是皇權掀起瞭三次“黨錮之禍”殘酷鎮壓,導致東漢末年的世傢大族,早已對皇權大失所望,這也正是袁紹藐視天子的根本原因。

世傢大族在東漢後期多與皇權為敵,但眼見皇權衰落後天下並未變好,於是對是否要推翻漢朝產生瞭疑問。荀彧和他的潁川集團,正是這種經學世傢和士人的代表。

曹操與荀彧的訴求不一樣

因此當曹操軍團的利益和皇權產生沖突以後,盡管荀彧未必認可皇權,但他依然會慣性的站在漢室一邊。這種政治上的困惑性,再加上他高潔傲岸的個性,決定瞭荀彧最終的悲劇結局。

3.曹操頭上的達摩克裡斯之劍

公元200年,董承一黨聲稱奉“衣帶詔”誅殺曹操,結果事敗,被定性為謀反而族滅。這一事件無疑在皇權和曹操之間,制造瞭矛盾的裂痕。荀彧作為兩個勢力的中間人,似乎沒能阻止反曹情緒的滋長,險些釀成大禍。這雖然不能說是他的責任,但足以讓曹操重新審視三方勢力的關系。

從官渡之戰開始,直到公元204年奪取鄴城,整個北方的局勢來瞭個180度大反轉,曹操取代袁氏成為新的霸主,自領冀州牧一職。此時立刻有人建議,請曹操改東漢十三州為上古九州,令天下賓服。

且不論這個建議的邏輯是否正確,他的關鍵意圖是擴大曹操的冀州。因為在上古九州時代,冀州是“天下中州”,地位為九州最高,地盤也非常廣大,一旦恢復,無疑會讓曹操軍團的權勢大增。

然而荀彧對此表示反對,他認為曹操剛剛奪取鄴縣,海內驚駭,各州各郡都害怕自己的地盤被奪,如果此時強行兼並大州,必會激起各地反抗。不如等到安定北方之後,修復漢朝的故都,再南下問罪劉表,讓天下都明白他“興漢討賊”的宗旨,那時大局已定,再議古制不遲。

荀彧這麼一說,原本就要同意九州制的曹操,不得不把這事暫時擱置瞭(《三國志·荀彧荀攸賈詡傳》:太祖將從之,彧言曰……太祖遂寢九州議。)。

荀彧之言,雖然是老成謀國之論,卻有意無意的忽視瞭曹操的根本利益。從迎奉天子之後到現在,曹操的正式官職一直是司空行車騎將軍。“司空”是三公之一,本無實權,“行”則表示代理,車騎將軍雖然是三公之階,又能開府,但曹操的“行車騎將軍”儼然是一個“臨時工”。

更何況,曹操在平定董承之亂時,還殺死瞭他的女兒——身懷龍種的董貴妃,而自稱持有“衣帶詔”的劉備依然逍遙法外,客居在劉表麾下,時時惦記著北伐。

董貴妃之死是曹操的心結

如果說,之前天子在朝不保夕的情況下,不得已向曹操“出售”權力,換取他的保護和支持。那麼隨著北方大局略定,曹操還有什麼理由顧及天子的感受呢? 於是在公元208年六月,曹操廢除三公,仿效漢初的制度,自領丞相。

3.最後一次三方媾和

曹操廢三公,稱丞相,其實是改易制度的一件大事,然而歷來不被人們所重。從西漢到東漢,皇帝把相權分為三公,又架空三公,獨任尚書令,目的無非是削奪相權對皇權的制約,將權力充分集中在自己手中。

因此,西漢初年的丞相,其實是兩漢人臣制度性的巔峰,其權力范圍和政治地位都遠遠超出東漢時代的任何具體職位。而且丞相時代的尚書令,不過是尚書臺一個管理文書的小官。

所以曹操當丞相無疑是對東漢體制的顛覆。如此重大的制度改革,曹操是如何爭取到潁川集團和漢室皇權的認可,而順利實現的呢?

其一,曹操的實權其實很大,而且是三方共謀的結果,為曹操順利過渡到丞相提供瞭權力基礎。

前文已述,曹操的正職權力不小,隻是地位不穩。但是在迎奉天子之前不久,曹操還曾被授予“假節鉞、錄尚書事”的重大特權,這給瞭曹操充分的權力上升空間。

“假節鉞”是戰時授予大臣的最高特權,掌握二千石以下官吏和其它節將的生殺大權。“錄尚書事”顧名思義可以管理尚書臺事務,節制尚書令,是位高權重之人的加官。這是天子在走投無路的時候,送給曹操的一份權力大禮。

盡管這兩項權力,在後來的歷次官職變動中,史籍都沒有贅述,但是在當時混亂的局面下,天子應該也沒有能力收回成命。

所以曹操的實際權力,早已在兩大特權的影子之下瘋狂滋長,再加上平定北方的功勛威望,也隻有漢初的丞相一職,才配得上當時的曹操瞭。

其二,劉備的“衣帶詔”已不合法,“撥亂反正”的緊迫性,讓天子不得不承認曹操的丞相地位。

在曹操一方的官方語境中,董承之亂已經被定性為謀反,因此劉備的“衣帶詔”自然是子虛烏有,劉備自然也是矯詔謀反。

但是,劉備客居在荊州劉表處,由於劉備的活躍再加上劉表的支持,“衣帶詔”的問題儼然成瞭曹操的單方面認定。如果曹操不能為自身的合法地位張目,那麼“衣帶詔”自然也會變成劉備和劉表的政治優勢,這就等於默認瞭“衣帶詔”的合法性。

所以,曹操必然要求漢室明明白白的支持自己,讓自己的權力合法化,這樣才能抵消“衣帶詔”的負面影響。而無論“衣帶詔”實際上是真是假,天子都不敢公開和曹操的矛盾,荀彧作為中間人也不會贊成。於是,當曹操提出自為丞相的要求以後,漢室唯有言聽計從。

其三,面對以荀彧代表的經學世傢,曹操聰明的喂瞭他們一顆糖,實際卻是糖衣炮彈。

公元208年上半年,曹操從匈奴迎回瞭蔡文姬。蔡文姬之父蔡邕,是著名的通儒大傢、書法大傢,身為名士廣有聲譽,而且和曹操有“管鮑之好”,是一對忘年交。

曹操這一舉動,既是讓蔡邕的血脈回歸故土,也是向世傢大族展示瞭自己尊師重道的形象。文藝作品由此聯想出曹操和蔡文姬的愛情故事,但實際上,曹操此舉也必然傾註瞭政治用意。

政治軟弱的荀彧果然中招瞭,在他的理想中,曹操依然是那個為瞭漢室奔走呼告的熱血將軍,禮賢下士,從善如流。他恐怕沒有料到,成為丞相的曹操,再也不是他這個尚書令能夠制約的瞭。今日的糖衣炮彈,四年以後終於完成瞭致命的一擊。

5.一場失敗的戰爭開啟一個王朝

廢公稱相,根本上是曹操為鞏固權力以自保,而采取的權力合法化手段。

這一次,曹操通過隱秘而穩健的手段,化解瞭荀彧的掣肘而順利成功,即便是聰明狂狷的孔融,也被老老實實的關瞭起來。

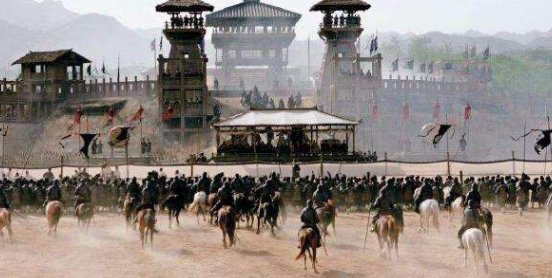

但是,劉備和他手中的“衣帶詔”依然在世,威脅權力合法性的心腹大患,仍然沒有解除。於是,曹操奇襲荊州打跑瞭劉備,從荊州一路追到瞭赤壁,然後出人意料的敗瞭。在這次失常的發揮中,不光是曹操本人驕傲自大,就連少瞭郭嘉的四大謀士,也沒見任何正常發揮,難道這隻是巧合麼?

根據史書記載,荀彧、荀攸、賈詡、程昱四人,除瞭賈詡建議曹操在荊州安民樂業,使孫權不戰自敗以外,其他三人均沒有對進軍孫權提出建設性的意見。

其中,荀彧荀攸二人連參與的記載也沒有,荀彧隻是前期獻上瞭奇襲荊州之策,而程昱隻是向眾人分析瞭孫劉聯合的必然性。而且,賈詡的建議也被否決瞭。

聯想到諸葛亮和周瑜對曹軍實力的分析,我們有理由認為,曹操東征孫權,在內部本來就不被眾人看好,這很可能是曹操在拿下荊州以後,一個突發奇想一意孤行的決定。但是,曹操一意孤行的原因又是什麼呢?難道隻是為瞭消滅劉備,讓自己的合法性完美無瑕麼?

出於“為尊者諱”的目的,史籍關於曹操一方赤壁之戰的謀劃描述甚少。但是,我們依然能從曹操在戰後的行動軌跡,來推測曹操發動戰爭的目的。

此後到公元219年,劉備的在漢中、荊州對曹操的軍事行動取得瞭巨大勝利,曹操奪權代漢的計劃被強制打斷。他本人也不得已說出瞭“若天命在吾,吾為周文王矣”的名言,於公元220年去世。

所以我們不難看出,赤壁之戰的失敗,恰恰開啟瞭曹操奪權代漢的步伐。赤壁之戰無論勝敗,曹操都能在戰後取得政治上的主動,這根本就是曹操為瞭政治目的而發動的戰爭。

故而當客觀條件對曹軍並不有利而曹操仍要強行進攻,這或許就是四大謀士失語或反對的原因。甚至在此戰之後,程昱還被曹操“杯酒釋兵權”,一度傳出謀反的流言,這似乎也和他在赤壁之戰前的言論不無關系。

同時我們也應註意到,這四位謀士除瞭賈詡之外,無不和荀彧過從甚密。可見,潁川集團及其政治盟友,面對曹操不顧客觀條件強行攻打孫權,基本也保持瞭不支持不反對的冷漠態度,這或許是猛然覺察到曹操的真實意圖,但也隻能靜觀其變瞭吧?畢竟潁川集團不是一個有組織的政治團體,最後為理想殉道的,也隻有令君一人。

現在,當我們重新審視曹操在公元208年的行動,從稱相到南征,自有一套完整的政治邏輯。不顧軍力缺陷、強行東征的決定,並不是一句“驕傲自大”就能說清的。

至此,曹操在內部的政治博弈中取得瞭決定性勝利,那個不可一世、城府極深的陰謀傢曹操,此時才登上瞭歷史的舞臺。