北京鐺鐺車開通時為什麼受阻?是誰打通瞭阻礙?

北京鐺鐺車開通時為什麼受阻?是誰打通瞭阻礙?小編帶來詳細的文章供大傢參考。

可能鐺鐺車這個名字,很多人並沒有聽說過,但是你一定記得在一些民國劇當中,出現在街道上那種類似公交車,但是有軌道,而且行動的時候有鐺鐺的聲音的車子吧?那種就是今天要說的鐺鐺車。我們知道,清政府的腐朽落後,以至於任何一種外來事物都會遭到抵制,鐺鐺車也是其中的一種,但你知道當時人們抵制鐺鐺車的理由是什麼嗎?

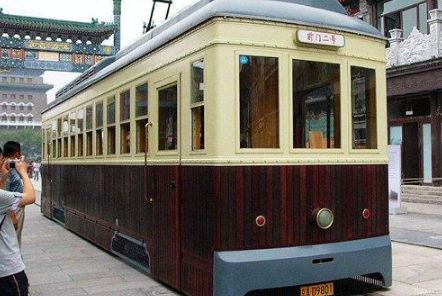

在以老北京為時代背景的電視劇中,經常出現鐺鐺車的身影,身量不長,模樣古雅,頭上牽著電線,腳下壓著鐵軌,走得穩重而緩慢,尤其是經過前門樓子時,那股子不慌不忙、悠哉樂哉的勁兒,頗有老北京人的氣質。每次在電視屏幕上看到它們,老媽就會跟我說:“這車我坐過,車票三分錢。”

1.段祺瑞之子“打通”阻礙

很多老北京的回憶錄中,關於鐺鐺車的起點都是“民國十三年(1924年),北京有瞭有軌電車”,其實這是一種誤解。北京最早的有軌電車出現在清光緒二十三年(1897年),由外國人出資,在馬傢堡到永定門之間修瞭一條15裡長的有軌電車線,並且開通行駛過,但三年後,義和團進京的時候,為瞭“滅洋”,把電車道扒瞭,電車也給砸瞭。直到1913年,北洋政府為解決京城的交通問題,拓寬瞭一些街道,從法國買瞭軌道和電車,從瑞士進口瞭發電設備,從德國買瞭變電設備,又從美國進口瞭修理設備,這麼連拼帶湊,終於在1924年成立瞭國營電車公司,並於當年12月開通瞭第一條電車線路。

電車是木制車廂,兩頭都有操縱的機器,可以兩頭行駛,不用掉頭。司機一邊開車,一邊踩著腳踏的銅鈴,發出“鐺鐺鐺鐺”的聲音。老北京街道窄,電車通行的路線多要穿越鬧市和繁華的地界兒,老百姓又沒有養成讓車的習慣,常常占道走路,所以,銅鈴的聲音就起到瞭汽車喇叭的作用。同理,為瞭避讓行人(還有駱駝)以免交通事故,鐺鐺車的行駛速度也特別緩慢。電車行駛時別有一景,是很多電視電影忽略的細節,那就是車頂上的天線弓子常常摩擦出青綠色的閃光,在街燈尚少的京城,這樣的閃光在夜晚常給人一種異樣的美感。

1924年12月開通的線路,到1925年卻依然沒有幾輛電車能正常發車,原因很奇葩,是前門外的商界人士聯合起來反對,說電車破城而出會壞瞭前門外的風水,影響大柵欄、珠市口以至天橋一帶的繁榮。“這有軌電車,腦袋頂上的電線是天羅,鋪的軌道是地網,把北京城佈在天羅地網裡,這還能有個好嗎?”而人力車夫們亦擔心電車嗆瞭他們的行,搶瞭他們的生意,聲稱要采取“碰電車”的極端行為,“電車隻要開出場門,就別想回去。”

據方彪先生考證,此事另有內情,電車公司能辦成,很大原因是地方人士推舉北京警察總監吳炳湘任董事長,有他坐鎮,自然沒人敢鬧事。而吳炳湘此時卸任,離京出任安徽督軍去瞭,繼任的警察總監李達三沒有從電車公司撈到什麼好處,所以對鬧事者睜一隻眼閉一隻眼。萬般無奈之下,中華民國總執政段祺瑞的兒子段宏業召集大傢開會,說是奉父命要協商電車通車事宜,李達三表示,如果通車,京城必亂,“我保障不瞭安全”。段宏業大怒,把他劈頭蓋臉一通臭罵,這一下包括李達三在內的“反對派”都不敢說話瞭。事後才得知,段宏業手中持有大量電車公司股票,當然不希望此事“黃瞭”。

2.全市能開的就剩下5輛

歷經波折,鐺鐺車總算是開出來瞭。最先開辟瞭四條線路,按照北京城道路佈局,及繁華大道的交通要求,盡可能都照顧到:第1路由天橋到西直門,第2路由天橋到北新橋,第3路是東四到西四的環形線路,第四路由平安裡到北新橋。三年後,又開通瞭第5路(崇文門內至宣武門內)、第6路(崇文門外到和平門外)和第7路(天橋到永定門)。除瞭第4路、第6路是單軌,其餘各路都是雙軌,隨著運行的需要,個別線路的起始站後來不斷變化,但整體上還是保持最初的樣子。筆者認為老媽當年常坐的很可能是2路,因為她傢住虎坊橋,可能是步行到大柵欄,經珠市口、山澗口到天橋,一共三站地——因為北京密集的居民區都藏在主要大街之後,所以出傢門徒步走上三五裡才能乘車,並不是什麼新鮮事。

鐺鐺車剛剛開通那會兒,京城百姓都覺得這是個稀奇的事物,紛紛一乘為快,有事無事,無論快慢,都要擠上去坐一坐,嘗嘗新。那時車票便宜,著名學者金雲臻先生回憶:“平常從東四到西四乘人力車,至少也要銅元三四十枚,電車票呢,分頭等三等(沒有二等),頭等銅元五枚到十二枚,三等隻要三到九枚”,比人力車便宜三到四倍,一下子就贏得瞭平民百姓的青睞。頭等一般設在前面,座位用藤編靠背,三等在後面,座位是車廂兩側光木板的硬座。可笑的是,如果站在頭等座位那一段,也要按照頭等座的價格買站票。

當時,售票員在肩頭挎一個黃色皮袋子或白帆佈袋子,銅元、銅元票、毛票都放在裡邊。他們賣的車票,各段有各段的顏色,放在票板上,用紅藍鉛筆一劃,交給乘客。那時的售票員極有禮貌,滿嘴的“勞駕”、“麻煩您”、“哪位給老人傢讓個座兒”,聽起來特別和諧。在司機頭頂上面有一塊一尺多長,四寸多寬的玻璃小閣,裡面寫著站名,司機舉手一搖,就會翻出下一站的站名,不識字的也不要緊,隻要提前跟售票員打招呼,售票員一準兒會提示您到站下車。而乘客再多,也是秩序井然,排隊等車,先下後上,上車後也主動往裡走,給後面的乘客行個方便。

抗戰勝利後,國民黨政府不管民計民生,北京電車公司管理混亂,車輛破舊不堪且無人修理。到1948年北平解放前,全市能開的鐺鐺車就剩下5輛,還留下打油詩一首:“一去二三裡,拋錨四五回,上下六七次,八九十人推”,可見境況之慘。

3.鐺鐺車離開後的北京公交

新中國成立後,首都的交通問題是人民政府著重解決的頭等大事之一,特地從南京調來88輛美國道濟公共汽車,漆成紅黃兩色擔當首都的公交運輸任務,此後又進口瞭匈牙利的伊卡洛斯和捷克斯洛伐克的斯柯達大型齊頭客車充任運輸主力,到1957年,鐺鐺車不再作為公交車輛使用,也就從此退出瞭歷史舞臺。

後來,公交車更新換代、前門上車後門下車、刷卡乘坐等等,都或多或少“強制”著人們學會有序乘車,而車廂廣播裡反復播放的文明出行提示,聽上去頗讓人無奈,仿佛是教成年人重新溫習小學生都應恪守的道德準則。《管子》說“倉廩實而知禮節,衣食足而知榮辱”,我倒覺得,物質的豐富與否,與社會風氣的好壞並無必然聯系。當有些人推崇的是“寧可坐在寶馬車裡哭,也不坐在自行車上笑”的時候,無論什麼樣的交通工具,也承載不瞭那許多的卑賤與貪婪。