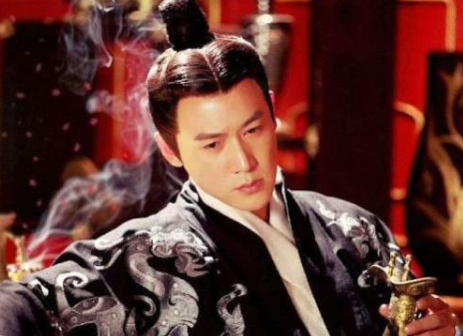

漢武帝為什麼要舉國之力去找汗血寶馬?真相是什麼

漢武帝為何要傾舉國之力去西域尋求汗血寶馬?隻有一個目的,下面小編就為大傢帶來詳細的介紹,一起來看看吧!

提起漢武帝,就會莫名戳中一些人的G點,褒之者贊其雄才偉略,貶之者謂其窮兵黷武,所以如此,應該是與漢武帝為瞭得到“汗血馬”兩次對大宛用兵有關。

究竟是雄才偉略,還是窮兵黷武?如何公允評價漢武帝一生的功過是非還真是十分得罪人的事。

首先,不論吃瓜群眾喜惡與否,你都得承認漢武帝是個牛人,否則老人傢不會在《沁園春-雪》中認為他是與千古一帝秦始皇比肩的人物。

漢武帝劉徹(前156~前87)是西漢第五任皇帝,十六歲登基,龍榻上一坐就是五十四年。按《黃帝內經》中醫的說法,漢武帝除瞭脾虛,還是個有痔之士。

大概是傢庭出身的緣故,成年後的漢武帝完全就是個不可理喻的矛盾混合體:他既率性自然,又老謀深算;有時虛懷若谷,有時剛愎自用;情真意切時就金屋藏嬌,冷酷絕情的時候就長門冷落……

他罷黜百傢獨尊儒術,銳意進取、開疆拓土威加四海;他專制殘暴冷酷無情,心胸狹隘敏感多疑;他好大喜功唯我獨尊……總的來說,漢武帝是一個優點與缺點同樣突出的人,非要概括總結的話,那麼他的人生應該是這樣的——早期多才氣、中年多霸氣、晚年多戾氣!

“雄才偉略”與“窮兵黷武”截然不同的論斷,到底是如何得出的呢?

講句公道話,漢武帝雖然是西漢第五任皇帝,但他做的卻是父祖輩不曾做的開拓事業。漢武帝的一生是戰鬥的一生,是波瀾壯闊的一生,其謚號為“武”,而“武”在謚號中的定意是“克定禍亂”。歷史上的武皇帝雖然有那麼幾位,但最著名的大概除瞭漢武帝劉徹就是魏武帝曹操瞭。

漢武帝之所以能與始皇帝比肩而立,正是因為他的文治武功。漢武帝在位的五十多年間,大漢王朝北伐匈奴、南定百越、東平朝鮮、西服夷羌,基本實現瞭乃祖“威加海內”的政治理想。

據專傢學者統計,漢武帝在位期間對外戰爭重要者一共是二十七次,而其中與匈奴有關的就有十九次。對匈奴作戰總計投入步、騎兵參戰人數多達三百萬人次,軍費開支更是達到驚人的一千多億,相當於漢王朝二十年的財政收入總和。

從耗費巨資來看,批評漢武帝窮兵黷武似乎並沒有錯。然而,歷史的看,漢帝國舉傾國之力與匈奴死磕卻是符合國傢戰略的。數千年來,農耕民族間可以“雞犬之聲相聞、老死不相往來”,但與遊牧民族始終無法和睦相處。遊牧民族居無定所,其生產生活受天氣影響制約,每遇到天災、瘟疫,無法生產自救,隻有通過擄掠一途來維持生計。遊牧民族總是選擇在秋高草黃的季節南下打劫,本來就是為瞭儲備大量物資貓冬。由此,與農耕民族間有著不可調和的矛盾。從彼時帝國版圖來看,當時的漢王朝處於民族包圍之中,周邊環境險惡,屬於四戰之地,而控弦數十萬的匈奴不但是漢王朝最大最強敵手,而且其勢力范圍最為接近漢帝國心臟地區。

為防止匈奴南下,秦始皇修築長城耗盡瞭民力,間接導致瞭二世而亡。漢初因國力所限,雖然對匈奴怕的要死、恨的咬牙,卻也不得不對忍氣吞聲。哪知妥協與退讓並沒有換來期望中的和平,貪得無厭的匈奴仍不時侵擾,燒殺擄掠,對邊境漢民的生產生活帶來巨大破壞與威脅。

如果任由匈奴鐵騎放肆,將漢民土地當作自傢大牧場,大漢帝國顏面何存?聽任匈奴得寸進尺、蹬鼻子上臉,年輕氣盛的漢武帝豈能心甘?經過數十年的休養生息,漢王朝綜合國力已經遠在匈奴之上,已經沒有必要一味的隱忍瞭。

一想起先祖遭受的屈辱,漢武帝終於怒不可遏拍案而起,決定給匈奴點顏色瞧瞧。

雖然漢軍下定決心排除萬難不怕犧牲,逐漸在戰事中取得瞭優勢地位,但戰爭過程中暴露出的諸多問題,引起瞭漢武帝的嚴重不安。

對匈奴作戰,漢軍采取最多的就是依托有利地形,而後長途奔襲主動尋找引誘匈奴主力決戰。想要最終打敗匈奴,就必須打殲滅戰,最大限度的消滅匈奴軍有生力量。而匈奴主力為輕騎兵,作戰方式也以騷擾與突襲為主,漢軍的馬匹質量不及匈奴,戰場機動性更不及對手,短時間內雙方誰也無法奈何對手,漢匈間陷入持續戰爭階段。

為瞭最終戰勝對手,漢武帝決定鑿通西域,遣使聯合西域各國共同對付匈奴。然而西域各國都地近匈奴,畏懼匈奴的強大,西域等小國不但主動充當匈奴耳目,還故意將漢使活動的情報透露與匈奴,導致漢使經常被匈奴軍殺害。

為改變這種被動局面,漢武帝派出數萬大軍耀武西域,擊西域“當道”小國樓蘭、姑師等。就在這時,出使西域歸來的張騫向漢武帝匯報工作,帶回一個意外之喜——“大宛多善馬,馬汗血,其先天馬子也。”

西域有好馬,而且這種汗血馬是天馬的後代。漢武帝聽瞭不禁心花怒放。

經過多年的對匈奴用兵,漢武帝意識到想要最終戰勝對手,必須要改良馬匹。本來中原的馬品質尚可,隻是因為農耕的原因,馬匹由放養改為圈養後,速度與耐力大不如前,之前,漢政府通過與匈奴的互市獲得良馬,然後不斷改良馬匹。雙方進入戰爭狀態後,自然斷瞭這種貿易,漢軍不斷的主動出擊,尋找匈奴軍決戰,也是希望通過戰爭獲得更多的馬匹。

漢武帝鑿通西域一來是為瞭切斷匈奴右路,形成對匈奴的鉗形攻勢,二者正是為瞭得到西域盛產的良馬。

彼時,聞名中外的西域良馬是烏孫馬。烏孫馬即現在的伊犁馬,這種馬體型輕巧靈活,奔跑速度快,與漢地的馬匹完全不同。

不久前,漢武帝一日無事,隨手翻閱《周易》一書,見其中有“神馬當自西北來”之句,正在沉吟之際,突然得報,烏孫國使者獻良馬。

漢武帝一見此馬神駿異常,當即賜馬名為“天馬”。這時候聽得大宛國也產寶馬,而且是聞所未聞的汗血寶馬,不由怦然心動。

很快,多方消息匯總,張騫所言不虛:大宛國有山高入雲間,其上有天馬,隻是根本無法捕捉。當地人想瞭個辦法,找來一些漂亮的五色母馬放在山腳下。於是天馬下山與母馬交配,產下的馬駒都汗血,稱為“天馬子”。

尼瑪,原來大宛馬才是天馬。漢武帝立即派出使臣帶瞭重禮(其中有一匹黃金鑄的馬),不遠千裡“求大宛善馬”。

漢武帝天真的以為,一馬換一馬,大宛國並不吃虧。然而,傳回的消息卻令他抓狂不已——大宛國不但拒絕瞭漢使,估計還出言不遜。天朝大使見大宛國主如此霸蠻任性,盛怒之下當場用錘將金馬擊得粉碎,然後拂袖而去。

事情發展到這樣,還有挽回餘地,可是大宛國國王聽瞭手下人的建議,惡向膽邊生,竟然派人劫殺瞭漢使,搶奪瞭財物。

不答應也罷,居然膽敢謀財害命?

敬酒不吃吃罰酒,被赤裸裸打臉的漢武帝立刻決定還以顏色。立即命寵姬李夫人的兄長李廣利為“貳師將軍”,率領數萬人馬前往大宛“取善馬”。

此前,漢軍以700騎人馬大破樓蘭,這一次派數萬人攻大宛,無疑可以犁庭掃穴。就在李廣得率軍出發後,自信心爆棚的漢武帝居然找來兩個馴馬高手,準備為自己專門挑選馴化汗血馬(“拜習馬二人為執驅馬校尉,備破宛擇取其善馬”——《漢書-李廣利傳》)

哪知道好事多磨,漢軍出師不利,西域各國堅壁清野,漢軍因為後勤糧草不濟,隻得退兵。

第一次攻大宛鎩羽而歸,漢武帝並沒有氣餒,事隔一年後,李廣利率軍再次踏上征途。

吸取瞭上次失敗教訓,這次漢武帝為六萬遠征軍調集瞭十萬頭牛,三萬多匹馬,數以萬計的毛驢、駱駝運送軍械物資。因為折騰的動靜太大,以致“天下騷動”。

漢軍從敦煌出發,六萬人馬兵分幾路直撲大宛。那些西域小國見勢不妙,立即簞食壺漿以迎王師,踴躍支前。大宛國軍兵拼命抵擋,奈何寡不敵眾,隻好龜縮在都城中負隅頑抗。

三萬漢軍(另外三萬已經戰死)將大宛國都圍得鐵桶一般,為瞭徹底擊垮大宛軍民最後的抵抗,漢軍又絕瞭城中水源。

在圍困四十天後,大宛城內的貴族大臣終於動搖,派人出城主動與漢軍接洽。使者指出,漢軍勞師遠征要的不過是大宛馬,如今大宛名馬全在城中(得知漢軍大至,大宛國已經將汗血馬悉數藏匿於城中),如果漢軍願意退軍,和平解決爭端,那他們就殺死國王,交“出善馬”;如果漢軍堅持進攻,那他們就“盡殺善馬”血拼到底。

李廣利自然知道勞師動眾不遠千裡來大宛,究竟為的是啥,當即點頭同意。

於是,大宛貴臣殺死國王,獻城。漢軍如願以償“取其善馬數十匹,中馬以下牡牝三千餘匹”。

終於,漢軍在死傷數萬、耗費無數,歷時四年後,終於取得瞭征伐大宛的勝利。

漢武帝興師動眾,勞民傷財的兩次遠征大宛,隻是為瞭得到幾十匹汗血寶馬嗎?這樣做究竟值得嗎?

答案是肯定的。

張騫通西域後,西域各國對漢王朝的認識仍是模糊的、抽象的,仍然依附匈奴,經常阻攔和截殺漢使,隔斷絲路交通。等到漢武帝兩次對大宛用兵,見識到漢王朝軍事實力後,情勢大為改觀,“西域震恐,多遣使來貢獻。”漢朝與西域各國間“使者相望於道。”

表面上看,漢王朝為瞭幾十匹馬就付出瞭沉痛代價,的確是得不償失。但從國傢戰略的層面仔細想來,在經濟、外交等手段無效後,如果不施以霹靂手段,所謂鑿通西域隻能是一廂情願,竹籃打水一場空歡喜罷瞭。

漢武帝在得到大宛汗血馬後,又把大宛汗血馬稱為“天馬”,烏孫馬則更名為“西極馬”。喜獲天馬的漢武帝心花怒放之餘作歌紀其事,辭曰:天馬來兮從西極,經萬裡兮歸有德。

汗血馬究竟是什麼樣的存在呢?金庸大俠筆下的郭靖大俠坐騎即是,請讀者自行腦補。

好端端的馬,怎麼不流汗,卻流血呢?遇事喜歡鉆牛角尖的西方科學研究分析,從病理學的角度得出一個令人大跌眼鏡的結論——原來,所謂“汗血”不過是鉆入馬皮毛內的一種寄生蟲,這種寄生蟲喜歡寄生在馬的臀部與背部。隻要馬身上有瞭這種寄生蟲,兩個小時後馬身上就會出現往外滲血的小泡。

漢武帝日理萬機,怎麼會去讀《周易》呢?

原來,漢武帝本來是信道的,希望長生不老的他在三番五次被幾個道士騙瞭之後,不再相信他們,轉而去儒傢經典中尋找長生的秘方。

得瞭西北大宛國的善馬,如果可以騎瞭天馬白日飛升最好,如果不能,退而求其次改良一下漢王朝的馬匹豈不美哉?

如此一舉數得的事情,不去做才是傻瓜。

至於究竟是窮兵黷武,還是雄才大略,漢武帝是根本不會在意後人評判的。