鄭克塽是鄭成功的後人?鄭克塽投降之後鄭傢人到哪裡去瞭?

鄭克塽是鄭成功的後人?鄭克塽投降之後鄭傢人到哪裡去瞭?小編給大傢提供詳細的相關內容。

借金庸《鹿鼎記》之筆墨,“鄭克塽”這個名字為大眾所知曉。作為鄭成功傢族香火與功名的延續,鄭克塽降清、進京、封官、入旗,看似“樂不思臺灣”的好運背面,是他年僅 37 歲便死去的命運倒影。深深影響近代中國乃至東亞的鄭氏傢族就此終結瞭嗎?並沒有。今天是單讀新專題“亞洲局內人”的第八篇,我們揭開鄭氏傢族的後續命運。

鄭克塽投降之後,鄭傢人到哪裡去瞭

撰文:盧正恒

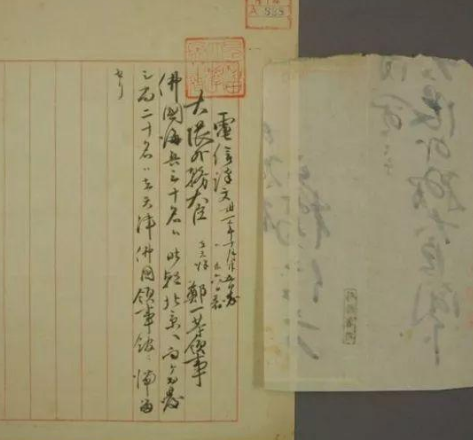

時間帶到 1898 年,日本駐天津領事拍瞭一封電報回國內,陳述法國海軍在北京附近調動的事件。 這位日本領事姓鄭,雖然目前學界仍不清楚他是誰,但最可能的人物是甲午戰爭結束後,負責擔任伊藤博文翻譯的鄭永邦。

鄭永邦,1863 年出生於長崎,祖上以明遺臣自居,長期擔任「唐人屋敷」(即長崎中華街,自中國前來的商人均暫住於此)的翻譯事務。

▲天津鄭領事電報,早稻田大學圖書館藏

長崎、鄭姓、明遺臣、唐人等幾個關鍵詞,是不是讓讀者聯想到什麼?

沒錯,在鄭永邦出生前 240 年,同樣一位具有漢人血統的鄭姓子孫誕生在日本九州島島北端的平戶港。 他叫鄭森,赫赫有名的另外兩個稱呼,一個是「鄭成功」,一個則是「國姓爺」。

當鄭森被帶回中國、以儒傢教育扶養長大的同時,他還有一個弟弟被留在日本,繼承瞭田川這個姓氏。 這位同樣流著鄭芝龍血液的中日混血兒,他的後代持續在日本繁衍,直到今日。

鄭永邦,就是他的後代。

或許因為中文造詣的關系,鄭永邦的父親鄭永昌與兄長鄭永寧,都是明治時期重要的外交官。 而鄭永寧的兒子鄭永慶,則是日本第一傢咖啡店「可否茶館」的創始人。 關於日本鄭傢這一系的事情,雖然沒有普遍為世人所熟知,在今天的網絡時代,卻也不是什麼天大的秘密。

相較於國姓爺的胞弟後代,我們對於國姓爺的直系子孫,似乎所知更少。 縱然大傢都知道國姓爺的兒子叫鄭經,長孫鄭克臧因為「宮廷陰謀」而被殺害,年幼的鄭克塽接下瞭「東寧王國」的王位……這就是我們在歷史課本上所學到的知識。

接下來,課本說的是 1683 年施瑯攻打臺灣,鄭克塽投降清朝,東寧王國滅亡,臺灣被納入大清帝國版圖。 然後呢? 對瞭! 還有金庸的暢銷小說《鹿鼎記》告訴我們,鄭克塽是個紈袴子弟,是個貪生怕死之徒。

讀完瞭課本所有有關鄭氏政權的章節後,一般學生就要開始背誦清領時期的臺灣設縣、漢人移民、治理政策等復雜又枯燥的東西。 對臺灣人而言,鄭成功是某些廟宇的神祉、是屠殺原住民的兇手、是聳立在校園的銅像、是課本上一個遙遠的名詞。

不管你讀的是國立編譯館的歷史課本,還是金庸的《鹿鼎記》,對於普羅大眾而言,整個鄭氏傢族,似乎隻到鄭克塽就「沒瞭」。 你有沒有想過,鄭克塽之後的鄭傢,發生瞭什麼事?

▲鄭克塽畫像

1898 年,是大清國的光緒二十四年。 北京城內西直門一帶,正紅旗人的駐地,一個名叫德山的漢軍八旗參領(八旗體系內的軍職)就生活在這裡。

因為大清國法律的規定,北京城裡的旗人不能離開駐地超過四十裡遠,德山可能終其一生沒去過天津,他自然無法見過大日本帝國駐天津的領事鄭永邦。 但是,這兩個人之間,可是有著極為親近的血緣關系。

「德山」聽起來是個典型的旗人名字。 大傢可能會猜他的姓氏是什麼: 納蘭? 愛新覺羅? 葉赫那拉? 還是蘇察哈爾?

都不是。 他姓鄭,而且是不折不扣的國姓爺嫡系子孫。

時間拉回 1683 年的臺灣。 施瑯在澎湖打敗瞭鄭傢將領劉國軒的軍隊,而退回臺灣的劉國軒,則說服瞭當時的延平王鄭克塽及其母,以及那個原本主張轉進(其實就是攻占)呂宋的「一劍無血」馮錫范,東寧王國就此投降於大清帝國。

其後,鄭克塽被遣送到北京,康熙皇帝把他編入瞭漢軍八旗,並給瞭他一個頭銜──「漢軍公」。

康熙三十二年(1693),康熙皇帝為瞭讓成年的鄭克塽和直系傢人能夠過生活,把他原本留置在福建的親人搬到北京來(但整個鄭氏傢族還是有一部分人留在福建),又賜瞭一個佐領給鄭傢,由鄭克塽的弟弟鄭克壆擔任初代佐領。 佐領是八旗制度下的基本單位,能獲得朝廷補貼米、銀、佈等物資。 換言之,國傢會負責供養整個傢族。

不久之後,鄭克塽又向康熙皇帝要求多賞賜一個佐領。 他的理由是,因為鄭氏傢族的人口太多瞭,隻有一個佐領的薪水是吃不飽的。 慷慨的康熙皇帝於是成立一個新的佐領,封給鄭克塽的另一個弟弟鄭克塙。

鄭氏傢族的這些後代,某種程度而言可以說是「紈袴子弟」。 鄭克壆後來因為藏匿逃人(一般而言,指八旗的奴仆逃離原主人)被舉獲,因此被免瞭職。 於是,鄭克塽便接下瞭佐領的職務,去世之後則由他的兒子鄭安福接任。 這時,鄭克塽的另一個兒子鄭安祿因為不知名的原因,把一個人給絞死瞭,鄭安福因此受到牽連而被免職。 這個佐領,於是交給瞭他們的堂兄弟鄭安德管理。

雍正四年(1726),鄭傢這兩個佐領被移出瞭正黃旗,改編入正紅旗。 兩年後,最初獲得的那個佐領因為人數過少,皇帝將此佐領改編為「半個」佐領。 雍正九年(1731),同樣在投降後被編入八旗的劉國軒,此時也擁有瞭一個佐領。 然而,他同樣也面臨瞭壯丁過少的問題。

於是,整個八旗為此開瞭一場大會。 這場大會的其中一項決議,就是把劉傢跟鄭傢的佐領合並成一個,然後由這兩傢人輪流管理。

好景不常,劉傢後來的當傢劉顯,不久後獲罪免職。 因為沒有子嗣,這支劉傢血脈就這樣斷瞭。 於是,鄭傢便理所當然地永遠擁有這個佐領的管轄權。

▲鄭氏佐領冊,“中央研究院”近代史研究所藏

從此之後,鄭氏傢族的運途開始一飛沖天。

首先,是鄭傢子孫鄭栢考上瞭武舉人。 不久之後,他的侄子鄭承宗當上瞭湖南地區的參將。 在清代綠營的軍職體系裡面,「參將」的地位其實不高,但鄭承宗是湖南巡撫手下第一紅人,舉凡調查武舉考試作弊、派兵勘查地方民情等事務,湖南巡撫都指派鄭承宗負責。 甚至,在中英鴉片戰爭的過程中,鄭承宗還負責調集大炮,準備沿長江而下,以支持沿海的戰爭。

到瞭道光年間,鄭氏傢族進入八旗系統已超過一個世紀,也經歷瞭六個世代的傳承遞嬗。 鄭傢子孫深受滿洲文化的影響,他們開始閱讀翻譯成滿文的儒傢經典,當上八旗的騎兵、負責制作著最精良的滿洲弓箭,甚至還當上瞭八旗系統內的高官。 當然,也包括瞭管理錢財發放這類能夠中飽私囊的肥缺。

更重要的是,他們從此不再重視姓氏。 這些國姓爺的子孫,名字開始變成「圖山」、「圖敏」、「德山」、「慶祥」、「玉良」、「恩福」、「德印」……

當鄭芝龍留在日本的後代正名自己的姓氏為「鄭」,並且在德川幕府擔任優秀的漢文通事、儒學專傢的同時,留在大清國京師裡的鄭傢子孫,卻開始慢慢把自己當成瞭旗人。 他們進入最好的旗人學校,讀翻譯的儒傢經典、學習滿文。 甚至,他們嫁與娶瞭皇室的旁支成員,與祖先國姓爺曾經「反抗」的對象,結成瞭親傢。

這群鄭傢人,真的忘瞭他們的漢人身份嗎? 其實並不盡然。 最好的例子是嘉慶、道光年間,留在泉州的鄭傢打算編修族譜。 或許是需要金錢援助吧,他們找上瞭北京的親戚,而這個已經深深浸染旗人文化的的鄭氏傢族,仍然毫不吝嗇地捐助瞭金錢。

因此,北京鄭傢的幾位祖先,被記載在泉州鄭傢的新族譜裡,但卻特別註明瞭一段話: 「散居京師漢軍旗下,以名為姓者眾。 」兩個血脈同源卻相隔千裡的傢族,最終還是聯系瞭起來。

時間推進到光緒年間,前文提到那位擔任參領的德山,有一位堂兄弟名叫德印。 他用滿文材料為底本編修瞭一份傢譜,僅記載鄭芝龍這一支的血脈。 這份族譜,詳盡地記載瞭鄭氏傢族在八旗體系內的繁衍情況。 盡管如此,這份傢譜仍然將最早的祖先,追溯至鄭芝龍、鄭成功等漢人。

▲荷蘭人畫筆下的鄭芝龍

1911 年之後,大清帝國被推翻,中華民國創建。 此時,又出現瞭一份所謂的《鄭氏傢譜》。 傢譜編纂人的署名分別是鄭玉海以及鄭澤。 他們是誰?

鄭玉海在清末擔任掌管分發錢糧的「領催」一職,鄭澤則是鄭傢的末代佐領。 兩位典型又標準的旗人,為什麼又編修瞭這份族譜呢?

1911 年的辛亥革命,其實原先是一場驅除韃虜、恢復中華的民族革命。 鄭傢知道自己是漢人的後代,因為他們有族譜、他們屬於漢軍,但是他們早就熟悉滿洲文化瞭。 在革命結束後,滿漢沖突越來越激烈,鄭傢要說自己是什麼人? 滿人? 旗人? 還是漢人?

想象那個大時代背景下,他們隻能妥協,成為漢人。 他們隻能用這種方式來證明自己血統純正,以期待一切相安無事。

但是,他們知道與北京近在咫尺的天津日本領事館內,其實還有一個鄭氏傢族的成員嗎?

流著相同的血液,卻有著不同的身份認同、服膺著不同的主子。

鄭芝龍在臺灣當翻譯、當海盜; 鄭成功率軍攻打荷蘭東印度公司,奪下當時荷蘭在東亞最大的殖民地; 鄭克塽在臺灣投降施瑯; 鄭芝龍的嫡系子孫留在北京,成瞭旗人。 另一方面,鄭芝龍在日本留下的另一支血脈,在清末卻成為日本人的翻譯,將臺灣割讓給大日本帝國。

這兩支鄭氏傢族一個在天津,一個在北京,但雙方似乎顛倒瞭身份認同。 身為日本人的鄭永邦姓鄭,操著流利的漢文,擔任大日本帝國駐天津領事; 身為漢人的德山卻放棄瞭鄭姓,操著流利的滿文,擔任著大清帝國的正紅旗參領。

簡言之,當大傢在爭吵著國姓爺的歷史定位、當某些人把國姓爺供奉在廟宇當中時,其實這個傢族仍然因應著時代推演,而有所變化發展。 明清鼎革,讓鄭傢被一分為二。 施瑯攻臺,讓鄭傢進入漢軍八旗。 甲午戰爭,把分隔的鄭傢再度連在一起。 辛亥革命時,讓鄭傢夾縫中求生存。

筆者做研究的這幾年,曾經在泉州和天津各聽到一些故事。 在泉州,當地老人回憶“文革”以前,曾有一批鄭姓子孫從內蒙古騎馬南下到泉州石井謁祖。 他們是不是當年旗化、滿化的北京鄭傢人? 在天津,一處名為鄭傢大宅的地方雖然已被夷為平地,散居當地的幾戶人傢告訴我,在日本占領時代,曾有一批日本軍官到這個地方來,宣稱自己是鄭傢在日本的後代。

他們是誰? 現在,我們已經不得而知瞭。