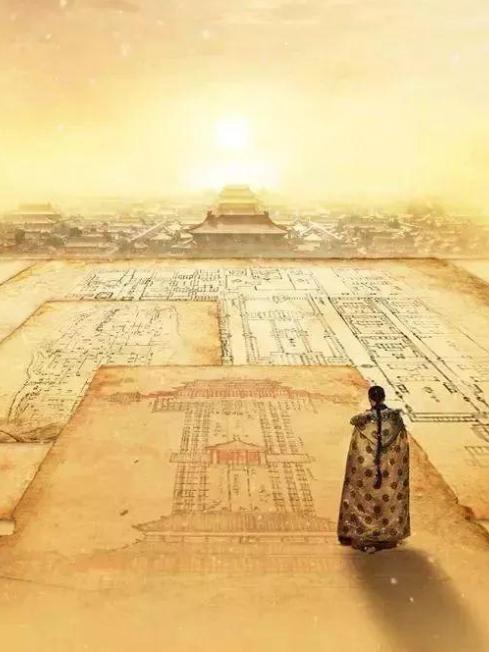

蒙古為什麼會分裂?清朝是如何征服蒙古的?

蒙古為什麼會分裂?清朝是如何征服蒙古的?感興趣的讀者可以跟著小編一起看一看。

一、

1619年,28歲的林丹走到人生的三岔路口。

不是打羽毛球的奧運冠軍林丹,而是蒙古帝國的第35任大汗,正兒八經的黃金傢族繼承人,成吉思汗嫡系血脈。

一年前,東北的努爾哈赤以“七大恨”起兵,正式和明朝開戰。

朝廷決定“以夷治夷”,派人與林丹汗聯絡,每年賞銀4000兩,兩傢拋棄過往的恩怨,一起對付東北人。

林丹汗太需要這筆錢瞭。

自從朱元璋建立明朝以來,蒙古人的日子就不太好過,一直都處於四分五裂的狀態。

直到百年後,黃金傢族才出現一個牛人。

此人在明史中經常露臉,漢人叫小王子,蒙古人尊為達延汗。他經過20多年的努力征戰,再次統一蒙古。

統一之後怎麼辦呢?

蒙古自有國情在此。

達延汗把蒙古部族分成左右翼、6個萬戶,左翼包括察哈爾、兀良哈、喀爾喀三部,右翼包括鄂爾多斯、土默特、永謝佈三部。

他分封兒子們做世襲首領,而大汗的營帳常駐在察哈爾部,也就是說,察哈爾部是大汗直屬。

到明朝末年,林丹汗繼位時,蒙古又分裂瞭。

可不是嘛,把人口和牧場都分封出去瞭,有錢有人的諸侯誰還聽大汗的......中國歷史無數次證明這一點。

林丹汗號稱是蒙古大汗,可誰都不理他。

他的命令隻能在察哈爾部通行,其他部族根本不聽,隻是關起門來過自己的小日子。

喀爾喀部也分裂瞭,一部分留在漠南,一部分向北遷徙到蒙古高原。這部分人後來叫喀爾喀蒙古,也就是外蒙古。

林丹汗是個有理想的人。

他無數次回想起成吉思汗的威風,也夢想建立達延汗一樣的中興功業,於是,他決定拿明朝的錢,隻不過提高到40000兩。

林丹汗拿到投資,開始四面出擊。

他為瞭給明朝一個交代,先去找努爾哈赤的麻煩......不過沒什麼效果,反而損兵折將。

既然打不過後金,那就先整頓蒙古吧。

這倒和蔣委員長頗為相似,都有“攘外必先安內”的戰略規劃。可要重新統一蒙古,就勢必要損害世襲貴族的利益。

我們能自己做土皇帝,為什麼要聽你的呢?

“林丹汗,不要你覺得,我要我覺得。”

於是,和察哈爾部關系最緊張的科爾沁部,一轉身就投奔瞭後金。他們的地盤在內蒙古通遼,和東北人聯系起來很方便。

而留在漠南的喀爾喀部,經過後金的幾次軍事打擊,也徹底殘廢瞭。察哈爾部從此暴露在後金的兵鋒下,林丹汗慌瞭。

既然東邊不好混,就往西邊跑吧。

林丹汗帶著察哈爾部向西遷徙,打算兼並右翼蒙古諸部,積蓄實力再圖大計。嘿嘿,右翼蒙古都投降後金瞭。

為什麼?

大汗要搶我們的牛羊和牧場,不背叛留著過年啊。

滿洲八旗為什麼能迅速征服蒙古?

貴族為瞭保住自己的產業和地位,不惜出賣本國的大汗,而投靠新興崛起的滿洲八旗。從這點來看,林丹汗功不可沒啊。

此時的後金話事人,已經是皇太極。

他看到林丹汗已經眾叛親離,於是發動瞭三次征伐察哈爾部的戰爭,每次都大獲全勝。

而林丹汗兵敗後跑到青海,感染天花去世。

他的兒子額哲帶著傳國玉璽向後金投降,成吉思汗創建的蒙古帝國,自此正式滅亡,後金也占據漠南蒙古全境。

那一年是1635年。

如果把漠南蒙古諸部的駐地、牧場連起來,恰恰可以構成如今內蒙古的版圖。所謂滿蒙聯盟,隻是滿洲和內蒙古的聯盟。

經常在清宮劇中出現的科爾沁、鄂爾多斯等部,還有錫林郭勒盟、烏蘭察佈盟都在內蒙古境內。

林丹汗死後,皇太極加冕。

額哲帶領其他蒙古王公一起上表,把蒙古大汗的頭銜送給皇太極,請求他兼任蒙古大汗......這個操作很騷氣啊。

於是,皇太極就成為後金大汗兼蒙古大汗。

1636年,他登基稱帝,改國號為清。而沒有投降清朝的喀爾喀蒙古,還在蒙古高原吃土呢。

內外蒙古之分,源頭就在此時。

二、

歷代王朝都沒有成功征服蒙古。

可清朝成功瞭。

從努爾哈赤開始,就對投靠、依附的蒙古諸部進行整編,這套手段到皇太極之時達到最大化。

林丹汗去世後,蒙古的統治秩序出現真空。

皇太極就把蒙古部落改編為旗,分配人口、劃定牧場,然後任命蒙古貴族擔任世襲的札薩克。

札薩克也可以叫旗長,實際地位隻是縣長。

旗長擁有旗內的政治、軍事、司法全權,和過去沒什麼區別......隻不過大部落被拆分為數個小旗,再也沒有對抗清朝的實力。

而旗內的牧民不可以四處遊蕩,也不能到別的旗生活。這樣一來,就保證瞭旗長的利益。

遊牧民族為什麼難搞定?

就是因為他們隨水草而居,中原軍隊進入草原也很難找到他們,現在清朝讓他們固定下來,又拆分為小旗,相當於拔牙的老虎。

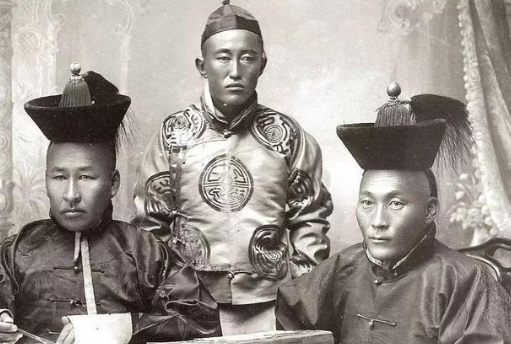

在朝廷,內蒙古旗長也相當有地位。

他們和滿洲貴族世代聯姻,又和八旗軍隊一起南征北戰,冒出很多功高蓋世的功臣。

有外戚也有功臣,很厲害瞭吧,而唯一受到損害的隻是部落被拆分,此時也不算什麼。

況且,他們還有爵位。

清朝按照地位和功勞,分別授予旗長們親王、郡王、貝勒等爵位,從榮譽、經濟、上升通道等全方位籠絡。

內蒙古諸旗中,最輝煌的是科爾沁部。

清朝開國初年的孝莊皇太後、晚清的僧格林沁都出身於科爾沁......甚至還有一些皇後和後妃。

明末清初之際,漠南蒙古諸部充當帶路黨,在清朝換來瞭豐厚的回報。

這筆生意做的值。

除此之外,蒙古還有一些直屬旗和喇嘛旗。

直屬旗並沒有分封給蒙古王公,而是歸朝廷派遣官員直接管轄,和中原的州縣沒什麼區別。

直屬旗叫內屬蒙古,分封旗叫外藩蒙古。

而喇嘛旗是分封給宗教的,旗內的一切經濟、人口都屬於寺廟和喇嘛,這又統戰瞭蒙古的宗教勢力。

旗之上又設立盟。

盟其實不是純粹的行政單位,而是負責召集旗長會盟、監督各旗、檢閱錢糧兵馬等等,所以真正有實力的依然是旗長。

散落各地、實力弱小的旗長。

通過這一套組合拳,清朝成功把漠南蒙古綁在戰車上,終清朝始末,他們從來沒有二心,經過幾百年磨合逐漸內地化。

而漠北的喀爾喀蒙古就不一樣瞭。

三、

喀爾喀蒙古分傢後就一直在漠北。

也就是現在的外蒙古。

因為和林丹汗關系疏遠,再加上他信仰紅教,所以一直都沒有對林丹汗大力資助,直到皇太極加冕,也隻是派遣使者聯絡。

逢年過節送送禮物、寫信問候......盡職盡責的承擔一個附屬國的責任。

沒錯,是附屬國。

內蒙古已經和清朝綁在一起,成為榮辱與共的利益共同體,外蒙古和清朝依然是關系不太親密的附屬國。

同一個國傢,兩條路線。

而外蒙古的處境也不太好,東邊和南邊已經是清朝的地盤,北方也被俄羅斯占據,西方又有漠西蒙古。

他們再也不能像祖先一樣四處遊蕩,打敗仗就往沒人的地方跑......17世紀以後,地理大發現擠占瞭蒙古人的生存空間。

他們隻能在草原蝸居。

恰好,俄羅斯、清朝、漠西蒙古都看上這塊地方瞭。

首先發難的是噶爾丹。

這哥們是清宮劇中的老朋友瞭,他的來頭也很大,是瓦剌太師也先的後代。就是“土木堡之變”中俘虜明朝皇帝的傢夥。

噶爾丹出生於1644年,是準噶爾部首領的第6子,從小就被送到西藏寺廟學習佛經,年僅19歲就受到5世達賴喇嘛的賞識。

1670年,繼承父親地位的哥哥被人暗殺。

27歲的葛爾丹立刻從西藏啟程,回到新疆召集哥哥的舊部千餘人,經過幾次大戰終於打敗敵對部落,並還俗繼承祖業。

這種牛人厲害不厲害?

更厲害的還在後邊呢。

噶爾丹成為部落領袖後,積極發展貿易,又利用敵對部落的矛盾逐一擊破,不到15年就統一新疆,並把勢力延伸至中亞。

放眼西域再無對手,他的利劍指向蒙古高原。

1688年,噶爾丹率3萬騎兵東征蒙古,事實證明,縱橫天下的蒙古鐵騎已經是昨日黃花,他們連像樣的反抗都組織不起來。

喀爾喀蒙古一共有3個大汗,其中2個大汗的牧場被噶爾丹奪走,就連黃教活佛的領地也沒保住。

外蒙古回歸,噶爾丹功莫大焉。

他一路追擊蒙古部落,2年後居然把大營設在赤峰......沒錯,就是現在的內蒙古赤峰,兵鋒直指北京。

大清帝國容不下這麼牛逼的存在。

此時,喀爾喀蒙古面臨一道選擇題。

西方敵人是打不過的,北方俄羅斯倒是一直在拉攏他們,希望蒙古服從俄羅斯的統治。看來,俄羅斯垂涎蒙古不是一兩天瞭。

可俄羅斯是信仰基督的,壓根玩不到一起去。

活佛決定:南下。

他做這個決定是有根據的:清朝皇帝是滿洲人,倆傢一直都玩的不錯,他們也能容納喇嘛教信仰。

最重要的是,內蒙古的日子很滋潤啊。

於是,喀爾喀蒙古舉族南下長城附近,尋求康熙皇帝的支援。本來就是附屬國傢,沒有不幫忙的道理,康熙答應瞭。

清朝和準噶爾的百年戰爭由此開始,喀爾喀蒙古也從此回歸。

1691年,康熙皇帝和蒙古貴族在多倫會盟。

早已納入統治的內蒙古、前來投靠的外蒙古、統一中國的清朝都來瞭,三方召開瞭一次團結的大會。

根據會盟結果:

喀爾喀蒙古全盤接受清朝統治,像內蒙古一樣實行盟旗制度......各部首領為世襲的旗長,並且授予爵位封號。

從此以後,清朝收復蒙古全境,至嘉慶年間,外蒙古共設立4盟86旗。

可是,真的結束嗎?

四、

如今的內外蒙古,其實是清朝對蒙古政策的沿襲,上溯到源頭,又可以看作是達延汗分封子孫的延續。

所謂內外,不隻是關於地域。

內蒙古諸部在入關前就追隨清朝,出現很多從龍功臣,地盤也靠近中原,再加上後期人口遷徙,所以和朝廷的聯系更為緊密。

他們的後代為國征戰、各地為官,逐漸產生對中國的情感認同。直到晚清,內蒙古、滿和漢的三觀都挺接近。

而外蒙古沒趕上好時機。

他們是被逼無奈才投靠清朝,所以待遇也差很多。

朝廷大員幾乎沒有外蒙古人士,在朝廷說不上話,政治地位也不高,基本屬於統戰分子。

沒有利益捆綁,獨立性就很大瞭。

再加上後期沙俄的步步蠶食,外蒙古再一次完美錯過大發展的機遇。

回頭無岸。

五、

在外蒙古的歷史上,俄國是繞不過去的。

噶爾丹東征時,沙俄就引誘蒙古貴族歸順,可最終活佛決定南下,讓沙俄的如意算盤落空。

可沙俄對領土有執著的追求,該來的,還是會來。

1911年,武昌起義爆發。

不久後,孫中山在南京建立中華民國,宣統皇帝在北京遜位。皇帝都沒瞭,那麼多倫會盟的法統也就不存在瞭。

所有人都開始行動。

在沙俄駐庫倫領事的策動下,外蒙古活佛和貴族們宣佈獨立,沙俄軍隊又解除瞭清朝辦事衙門的武裝,並把辦事大臣和衙門官員禮送出境。

這麼看,駐外領事館真是一件秘密武器。

隻是俄國沒有想到,80年後,大洋彼岸的美國也使用秘密武器,搞垮瞭強大的蘇聯,並掀起一系列顏色革命。

扯遠瞭。

雖然袁世凱出兵保護瞭內蒙古,但終究無力北上收復外蒙古,弱國沒有話語權啊。

1919年,徐樹錚帶兵抵達庫倫。

眼看大軍壓境,而俄國又無暇東顧,北洋政府才短暫收復外蒙古,可當時中國軍閥混戰,哪有餘力經營邊疆呢。

當徐樹錚撤兵南下後,外蒙古再一次出現權力真空。

1924年,蘇聯扶持外蒙古貴族獨立,而北洋政府已經日落西山,再也顧不上遙遠的北方瞭。

從此以後,蒙古徹底分裂。

不再是親疏有別的內外蒙古,而是分別屬於兩個國傢......

在第二次世界大戰期間,蘇聯展現瞭強大工業國的恐怖實力,讓同盟國都又愛又恨。

1945年,同盟國為瞭爭取蘇聯對日本宣戰,私下簽訂的《雅爾塔協定》規定:外蒙古現狀須予維持。

外蒙古的主權被全部剝奪。

斯大林說:

“我之所以要外蒙古,完全是站在軍事角度看問題的。如果有軍事力量從外蒙古向蘇聯進攻,西伯利亞鐵路一旦被切斷,俄國就完瞭。”

美國總統羅斯福也說:“維持外蒙古現狀之下,中國和外蒙古成為兩個鄰居也挺好的。”

實際上,中國政府從未承認過外蒙古獨立。

可中國是弱國,沒有話語權。

蔣介石希望蘇聯出兵東北、但不援助中共,不得不做出妥協,派宋子文、王世傑與蘇聯簽訂《中蘇友好同盟條約》。

做為回報,蔣介石允許外蒙古公投。

1945年10月,外蒙古公投開始。

公投共有48萬人參加,占登記選民的98.4%,而投票結果顯示,幾乎所有人都希望獨立建國。

大局已定。

六

如今的外蒙古,並沒有什麼存在感。

它有156萬平方公裡的土地,但大部分都是戈壁和草原,310萬人口中的一半,都生活在烏蘭巴托附近。

外蒙古擁有80多種礦產,官方曾統計過:“這些礦產可以供國民不用勞動的生活288年。”

可2018年的全國GDP,隻有130億美元,按照匯率換算,隻相當於930億人民幣。

一個國傢,都不如中國華東的富裕縣區。

反觀內蒙古,2400萬人口創造瞭1.73萬億的GDP......人口是外蒙古的8倍,經濟是外蒙古的18倍。

我曾經在包頭生活過一段時間。

筆直縱橫的街道,讓整個城市看上去特別有現代氣息,而大街上看不到一片廢紙,特別幹凈。

再對比一下烏蘭巴托的照片,差距很大。

為什麼會這樣呢?

內蒙古趕上瞭中國工業化大發展的紅利,不論是人或者國傢,永遠是選擇大於努力。

而外蒙古卻為自己的選擇付出代價。

幾百年前,他們錯過瞭滿蒙聯盟,如今又錯過中國發展的快車。

在一塊石頭上絆倒兩次。

如人飲水冷暖自知吧。