大小金川之戰乾隆為何損失慘重?是清軍的戰鬥力不行瞭嗎?

對大小金川之戰很感興趣的小夥伴們,小編帶來詳細的文章供大傢參考。

清朝的金川就是現在四川省阿壩自治州的金川縣、小金縣,當時分為大金川和小金川,是嘉絨藏族的生活區。大小金川戰爭,分別指的是乾隆十二年(1747)二月至乾隆十四年(1749)正月和乾隆三十六年(1771)六月至乾隆四十年(1775)二月清政府發動的兩次對四川大小金川地區的戰爭。

大小金川方圓不超過五百裡,人口不過三萬。但清政府在這兩次戰爭中耗費瞭大量的人力和財力。

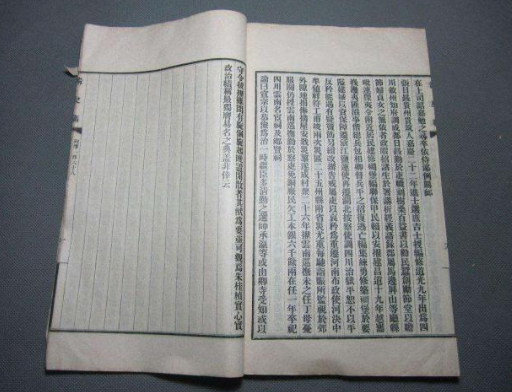

據《平定兩金川方略》一書記載,第一次金川戰爭,共“調派京東及各省滿漢土官兵,共六萬二千五百餘員名”。第二次金川戰爭,“共調集十四省營十八路土司滿漢屯土官兵,一十二萬九千五百餘員名”。

《清史稿》中記載“乾隆初次金川之役,二千餘萬兩。二次金川之役,七千餘萬兩。”兩次金川戰爭,耗資超過九千萬兩,歷時三十餘年,可以說是乾隆帝“十全武功”中歷時最久,耗資最大的戰爭。

大小金川戰爭發生時,正是中國封建社會和中國歷史上所稱道的“康乾盛世”最輝煌的時期,國力強盛,而乾隆皇帝又素以精明能幹而著稱,但是面對一區區彈丸之地的大小金川,幾乎是傾全國之力卻不能取得速勝,歷時如此之久,耗資如此之大,原因何在?

清朝發展到乾隆年間,政治上的腐敗已是非常的嚴重,官員之間的爾虞我詐,勾心鬥角幾乎是無處不在,而乾隆皇帝對大臣也充滿瞭不信任。這反映到軍事上則直接影響到瞭清軍的作戰能力。

在第一次金川之役中,指揮官張廣泗、訥親、嶽鐘琪三人之間互相傾軋,最終兩年而寸功未建,使乾隆皇帝大失所望。同樣的情況在第二次金川之役中再次出現。

乾隆皇帝曾多次下諭令前線將士以大局為重,但是乾隆皇帝對前線將士也並不是完全信任,所以又讓其互相監督,從而加強自己對全局的控制。

第二次金川之役中,戰役之初,前方的戰事本來進行得非常順利,小金川平定,大軍應該一鼓作氣進取大金川,或許可以取得勝利。但是就在此時,清軍遇到瞭大金川全線阻擊,前線指揮官溫福對形勢做出瞭錯誤的判斷,按兵不動,不思進取。

由於沒有正確的戰術安排,溫福又對將士督責過嚴,以致於軍心不穩,從而給瞭大小金川土司以可乘之機。

在溫福軍駐紮木果木時,乾隆皇帝曾多次提醒要謹防後路,但是溫福卻一直沒有引起足夠的重視,以致於釀成“木果木之敗”。

將官如此,士兵亦所難免。特別是綠營兵根本無戰鬥力可言,與金川兵剛一交鋒,就四散而逃跑,一點戰術素養也不具備。

另外,乾隆皇帝一直都對金川地區的苯教持有偏見,必欲除之而後快。這種思想貫徹到軍事進攻上則是大批的苯教寺院被毀,大批的苯教僧人被俘虜、屠殺。而大小金川藏民對苯教的虔誠信仰很容易使他們團結起來共同抵抗清軍的征討。

金川土司在戰鬥中多次請求投降,並聲稱自己絕無反抗朝廷的意思,但是乾隆皇帝一直不準投降,不給金川土司以任何出路。

這種趕盡殺絕的政策,迫使金川土司、苯教喇嘛與民眾聯合起來,打卦祈禱,作為一種動員和組織民眾的思想武器,堅決自衛反擊。苯教喇嘛激發的這種宗教激情,極大地增強瞭其戰鬥力。

另外,部分和清軍協同作戰的土司擔心清軍如果不能取得勝利,自己在戰後要受到大金川土司的報復,因此在戰爭中他們大多采取瞭觀望的態度,出兵而不出力。

一些漢族百姓同情金川藏民的國傢遭遇,對金川保持瞭支持的態度。當地藏語方言“打巴堅”,指分灰面的地方。

據傳說當時的一些漢族人見金川藏民連年戰火不息,兵民缺糧,就偷運一些灰面糧食轉交給金川藏兵。由此可以看出,金川藏兵在戰爭中也得到瞭各方面的支持。

這也是他們在極端艱苦的情況下能夠以僅數千名未受正規訓練的“土兵”對付十萬之眾清兵而長達五年之久的原因之一。

雖然清朝最終取得瞭大小金川戰爭的勝利,但是付出的代價是巨大的。政治上的腐敗、決策上的失誤、民心的向背,這些都是清軍在占盡優勢的情況下還損失如此嚴重的原因,這也是歷史告訴我們的教訓。