遼國人的喪葬習俗是怎麼樣的?死後為什麼要戴黃金面具?

大傢好,這裡是小編,今天給大傢說說遼國的喪葬文化,歡迎關註哦。

1986年6月5日,在內蒙古通遼奈曼旗的一個小山村中,億兩正在施工的挖土機無意中挖出瞭幾塊年代非常久遠的青磚,緊接著一座古代墓穴就呈現在瞭世人們的面前。這座古墓坐落在該村一個名叫“廟子山”的半山腰,廟子山在當地人眼中可是一塊風水寶地,山勢如一把太師椅。而在千年之前,這座山就因其獨特的形態,成為瞭一個顯赫傢族的墓地。

經過考古專傢現場的初步考證,這座古墓應該是遼代古墓。但專傢們並未對此感到興奮,一來遼代古墓發現數量較多,都已經習以為常瞭。二來遼代古墓被盜的概率很高,從已發現的遼代古墓中,還沒有出現過一個完整的、從未被破壞的古墓。

但當考古專傢將墓葬的大致輪廓清理出來後,他們驚喜地發現,這座古墓似乎十分完整,墓門完好無損,沒有被盜的痕跡。當考古人員打開墓室的一剎那,強烈的陽光讓整個墓室完整清晰地呈現在瞭人們面前,讓在場之人為之一振。

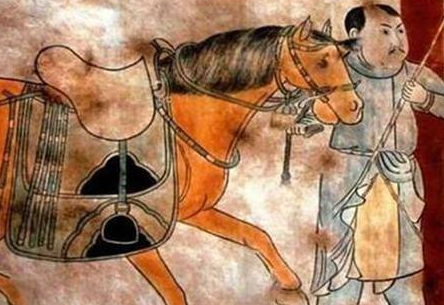

墓道兩側的壁畫,雖歷經千年但依然色彩艷麗,呈現出一幅濃鬱的遊牧民族的生活場景,草原風情撲面而來。這就是可與敦煌壁畫媲美、且名滿天下的遼墓壁畫,它形象地描述瞭雄踞北方的契丹帝國的輝煌文明。

這座古墓的規模雖不大,但裡面琳瑯滿目的陪葬品,卻讓在場之人目瞪口呆。

眾多的金銀玉器,琥珀瑪瑙堆砌如山,讓考古隊員幾乎無立錐之地,生怕稍不留神,就會損壞腳下的無價之寶。

經過考古人員的仔細清點,共發現珍貴的隨葬品3200多件。僅黃金制品的總量就達到瞭1700多克,銀制品更是重達1萬餘克。

最讓考古專傢興奮的是,在墓室中央並排放置著的一男一女兩具屍體,都是頭頂鎏金的銀冠,臉上覆蓋著黃金面具,身著銀絲網絡,胸佩琥珀瓔珞,頸戴琥珀珍珠項鏈,腳蹬銀靴。

兩個金光燦燦的黃金面具,引起瞭專傢們的濃厚興趣,面具呈半浮雕狀,是按照墓主人生前的面貌制成。面具臉型豐滿,抿唇,上額舒展,呈現出年輕女性的顯著特點。面具與銀絲頭網絡相連,面長20.5厘米,寬17.2厘米,耳長7.6厘米,寬3厘米,面具厚0.05厘米,重達184克。

那麼,墓主人究竟是誰?為何死後能享有堪比帝王的厚葬?

現場發現的一塊完整墓志銘,解開瞭人們的疑惑。從銘文中得知,墓主人名叫陳國公主,是遼代景宗皇帝與皇後蕭燕燕的孫女,秦晉國王耶律隆慶之女。

耶律隆慶是景宗皇帝次子,聖宗皇帝同胞兄弟。由此可知,陳國公主是名副其實的皇親國戚。

和他一起合葬的是她的駙馬,名叫蕭紹矩。雖然墓志銘中對駙馬的介紹很少,但從《遼史》中,我們不難看出,蕭紹矩是蕭隗因之子,是聖宗仁德皇後之兄。

從這些紛繁復雜的關系中可以看出,蕭紹矩實際上是陳國公主的舅舅,兩人屬於近親結婚。

不過,這在遼朝的歷史上算不得什麼,耶律氏身為皇族,和歷代都為後族的蕭氏聯姻,更有利於遼王朝的統治。

陳國公主16歲時就下嫁於蕭紹矩,兩年後因病去世,蕭紹矩也在不久後追隨愛妻而去。

那麼,兩位墓主人為何死後要用黃金面具覆面呢?

這主要源於契丹民族獨特的喪葬習俗。

契丹是一個遊牧民族,他們逐水草而居,打漁放牧,狩獵為生,是名副其實的馬背上的民族。在長期與大自然惡劣環境的鬥爭中,逐漸形成瞭對自然界的一種敬畏。因此,契丹人死後,會將自己回饋給大自然,衍生出瞭一種獨特的“樹葬”習俗。

顧名思義,所謂“樹葬”,就是指在人死後,將屍體掛在樹上,少則一月,多則半年或一年,讓其自然腐爛風化。在樹葬的過程中,屍體難免遭到飛禽走獸的侵蝕,以至於會變得面目全非。為瞭保持死者的尊嚴,也為瞭便於收集死者骨骸,就制作瞭金屬面具來覆面,同時用金屬絲網對屍體進行籠絡。

由於陳國公主有著顯赫的身世,是遼朝的皇親國戚,她的面具和網絡當然不能馬虎,所以就出現瞭黃金面具和銀絲網絡。這和漢朝的“金縷玉衣”,有著異曲同工之妙。