豬肉在哪些朝代不受待見?論“六畜”在古代的地位!

今天小編為大傢帶來豬在古代的地位怎麼樣,希望對你們能有所幫助。

八千多年前的中國人就開始馴養野豬,但是在漫長的歲月中,在歷史上的很多朝代,豬肉都是不受待見的。為何豬肉在很多朝代不受待見?

浙江省博物館·河姆渡文化陶豬

在六畜中:“馬、牛、羊、雞、犬、豕”中,豕就是指豬,排在六畜最末,可見豬肉雖然是肉類卻不是古人食用的首選肉類。六畜的排位看似不經意,卻是在古籍中有明確記載的,以上的排位順序可見《左傳·昭公二十五年》。

山西省博物院·西周玉馬

馬:在古代作為交通工具、馱載工具和戰爭工具,偶爾還能客串耕地的角色。當時的中原地區想要獲得馬匹極其不易,主要依靠在與周邊遊牧民族的貿易中獲得,而這些遊牧民族為瞭限制中原騎兵的發展,賣給中原人的馬大多都是閹馬、二等和三等馬。良駒獲得不易,所以馬排在第一當之無愧。

商代玉牛首

牛:是古代重要的生產力,在古代牛跟人一樣是需要上戶口的,未經官府同意宰殺耕牛是嚴重的犯罪行為,輕則挨板子,重則下大牢。律法規定隻有意外致死和失去耕地能力的牛,在報備官府之後經官府派人查驗屬實,才可以宰殺吃肉。所以牛這麼重要,排第二名正言順。

嘉德拍賣·漢代玉臥羊

羊:古人首選的肉食,唐代中藥學傢陳藏器在《本草拾遺》中寫道:“補可去弱,人參、羊肉之屬是也。”把羊肉和人參同視為大補之物,可見古人對羊肉的推崇。唐宋時期可能是受周邊少數民族的影響,羊肉成為瞭當時中國人餐桌上肉食的首選,但也不是所有人都吃得起的,一般的平民也就是過年過節才舍得吃一次。

羊肉可以吃,在當時羊奶也是一種重要的飲品,羊毛又可以拿來織衣物等,羊排第三實至名歸。

清乾隆·黃玉雞

雞:在古代相對於其他幾畜來說相對容易飼養,也是平民相對較容易獲得的肉食。雞肉美味,母雞下蛋可以吃,公雞鳴報曉又可以知曉時間,偶爾還可以拔幾根雞毛發幾封加急文書,雞排第四也是理所應當。

元代玉犬

犬:犬的馴養同樣歷史悠久,看傢護院、護主放牧,是人類的好幫手。秦漢時期養犬不僅僅有功能性的作用,在當時吃狗肉成風。有道是狗肉滾三滾,神仙也站不穩。有傳言秦始皇也是狗肉的忠實粉絲,可是真假無從考證。但是劉邦喜歡吃狗肉是大傢都熟知的,因為他的好基友樊噲開瞭一傢狗肉館做得一手好狗肉,劉邦做亭長那會沒少吃樊噲做的狗肉,還經常賒賬不給錢。

狗在當時作為功能性與食用性兼備的動物,也是平民獲得肉食的來源之一,排第五也是眾望所歸。

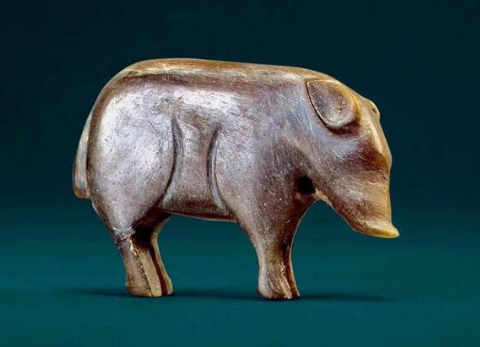

西周玉豬

豬:講到豬也講到瞭今天的重點,古中國人在新石器時代就開始養豬,到瞭商代的時候發明瞭閹豬的法子,這一點在河南殷墟出土的甲骨文上是有記載的。豬肉的地位在歷史上起起伏伏,下面我們一起看一下,不同時期豬肉的不同地位。

一:商周時期。古籍《國語·楚語下》中記載:“天子食太牢,牛羊豕三牲俱全,諸侯食牛,卿食羊,大夫食豕,士食魚炙,庶人食菜。”而在《禮記·王制》中也有記載道:“諸侯無故不殺牛,大夫無故不殺羊,士無故不殺犬豕,庶人無故不食珍。”

這些描寫商周時期等級制度的典籍,說明瞭豬肉在那個時期壓根就與窮人沒啥關系。在生產力低下的當時,普通人別說吃豬肉,養豬也是一件極其奢侈的事。因為豬是雜食動物食量大,古代養豬主要是給豬吃泔水,人都吃不飽拿什麼來喂豬?普通人隻有在過年過節的時候才有機會嘗嘗鮮,但也要能夠買得起才行。

漢代玉豬握

二:漢代。到瞭漢代的時候,國傢大力鼓勵養豬,養豬業空前的繁榮。與商周時期主要以放養的形式不同,漢朝人總結出瞭科學的圈養方法,並且與相馬、相牛一樣,總結出瞭一套《相豬經》。在東漢著作說文解字一書中記載:“宀為屋也,豕為豬也”,上下結合是為‘傢’字。有無豬不成傢,有豬圈的地方就有人住的說法,充分說明瞭漢朝養豬業的發達。

此外,豬糞是當時農田重要的肥料來源,這也是漢代倡導養豬的原因之一。漢代豬肉的價格參考《鹽鐵論》的記載:“夫一豕之肉,的中年之收,十五鬥粟,當丁男半月之食。”意思一頭豬的價格,相當於十五鬥粟的價格,是一個成年男子半個月的口糧。這個價格也不是很貴,平民階層也可以時不時地改善一下夥食瞭。

豬在漢代也被視為財富的象征,我們今天考古發現很多漢代的墓葬裡,都有陶制豬圈模型的出土,王公貴族們更是經常手持用玉制的豬握下葬。

宋代玉豬

三:唐宋時期。這個時期受到周邊少數民族的影響,羊肉成為瞭當時餐桌上的主流肉食,豬肉被視為賤肉、臟肉不受待見。

另一方面,閹豬這門手藝在當時掌握在少數人手裡,指著這門手藝吃飯的人肯定是不會主動將技術泄露給別人知道。而且古代有手藝傳男不傳女的慣例,有時候後甚至寧願失傳也不會輕易泄露給外人。這樣一來閹豬技術普及度不夠,大多數時候隻能夠吃未經閹割過的豬肉。而豬肉如果不閹割會有一種特殊的腥騷味,古代調料又是非常精貴的東西,一般平民根本就用不起。所以豬肉就成瞭貴者不肯吃,貧者不解煮,意思就是貴族和有錢人視豬肉為賤肉、臟肉,不願意吃它,窮人又不會做。

雖然這兩個時代嫌棄豬肉,但是豬肉卻成為瞭平民最主要的肉食來源,原因無他,就是因為這個時期豬肉價格賤如泥,一頭豬不過區區一千錢。

清代玉豬

四:明清時期。總體來講,在明清以前中國人普遍還是偏愛牛羊肉,豬肉的普及是在明清時期開始的。明清時期人口暴增,豬的出肉率高,圈養也很方便,為瞭滿足人們的肉食需求,養豬無疑是最好的選擇。此外養豬產生的糞肥能夠保證農田的生產,這也是保障人口糧食需求的手段,形成瞭畜農生產的良性循環。

清代文學傢蒲松齡在《養蠶經》裡寫道:“歲與一豬,使養之,賣後隻取其本,一年積糞二十車,多者按車給價,少者使賣豬補貼。”可見養豬的性價比有多高,除瞭吃肉還可以賣豬糞補貼傢用。

豬的渾身都是寶,每一個部位都可食用,豬鬃毛可以用來做高檔刷子,豬皮可以做衣服做鞋子,豬糞做肥料,還可以養魚養蝦。

-

2