北宋滅亡真的是因為王安石變法嗎 真相卻是這樣的

北宋滅亡是因為王安石變法嗎,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

整個北宋時期一共存在瞭160多年,也算不上很長。但關於北宋滅亡的原因卻有好幾種說法,到底是什麼造成北宋早逝呢?今天就先拿王安石變法跟大傢講講。其實王安石變法的出發點是好的,而且政策當中也有很多能富民強國的政策,隻是最後遭到瞭強烈的抵抗,導致變法失敗。當然就算王安石變法成功也不能保證朝代的延續,我們也隻是通過馬後炮來說一說變法的利弊,一起來看看到底是怎麼回事吧。

1,靖康之恥超出當時人的想象力

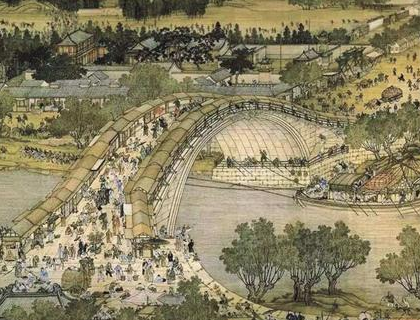

政和五年四月,燕輔臣於宣和殿。先禦崇政殿,閱子弟五百餘人馳射,挽強精銳,畢事賜坐,出宮人列於殿下,鳴鼓擊柝,躍馬飛射,翦柳枝,射繡球,擊丸,據鞍開神臂弓,妙絕無倫。衛士皆有愧色。上曰:“雖非婦事,然女子能之,則天下豈無可教!”臣京等進曰:“士能挽強,女能騎射。安不忘危,天下幸甚!”

好一個“安不忘危,天下幸甚”!這是《清波雜志·卷八·宣和騎射》記載的發生於政和五年(公元1115年)的一個場景:

宋徽宗在蔡京等人的陪同下去往崇政殿檢閱部隊,檢閱完畢之後是宮女表演,其中就有騎射、開神臂弓這樣的高難度項目,她們的表現讓個人武藝百裡挑一的班直衛士都“面有愧色”瞭。

然後君臣之間一唱一和,在他們看來,平夏滅遼已經不再是遙遠的夢想,全國上下一片“盛世氣象”。

不像我們已經知道即將發生“靖康之恥”,在當時大多數人看來,這個國傢,至少政府正處於經濟和軍事的雙重盛世,經濟上的發展自不必說,軍事上更是武功頗盛。

就在這一年,攜七年前滅亡青唐吐蕃之威,大宋與西夏再次開戰,兩年後,宋軍連續攻克仁多泉城、臧底河城,與西夏主力會戰於席葦平,種師道率軍取得一場斬首五千級的大勝。

此時西夏最好的兵源地已被大宋侵占,宋軍輕騎可以隨時進入西夏腹地掃蕩,而西夏卻無力發動反擊。

也正如徽宗君臣預期,四年之後宋軍全面攻占瞭西夏的核心區域——橫山山脈,西夏被迫割地稱臣,滅亡已經指日可待。於是,很多人沉浸在所謂“武功之盛前所未有”的喜悅之中。

隻是沒想到,十二年後,靖康之恥發生瞭。不僅徽欽二帝被虜,更是丟失瞭秦嶺淮河以北的大片國土,半壁江山淪喪敵手,廣大人民慘遭兵燹、傢破人亡、流離失所,一個強盛的北宋也變成瞭半死不活的南宋。

或許後知後覺的我們會覺得這是理所當然的歷史進程,但對當時的人們而言,這不啻於天崩地裂,而且那麼地突如其來。

若是早已顯露敗相也就罷瞭,但即使是看起來聲勢浩大、“橫行二十五州、郡”的方臘之亂,也不過是被劉延慶、劉光世父子這般平庸的將領旬月之間帶兵平定,更不用說留下傳說的梁山好漢,也不過是栽在張叔夜、折可求等當時名不見經傳的中級軍官手裡罷瞭。

內患不足慮,外敵也並非不可戰勝。後人們總隻是覺得金兵不可戰勝,卻不知金兵第一次南下是很可能全軍覆沒的,若非投降派在資敵的同時不斷在內部搞破壞,靖康這個年號或許會再持續三十年也未可知。

因此,南渡之後,很多人都試圖總結靖康之恥發生的原因。南宋著名史學傢李燾便以此為目的寫就瞭《續資治通鑒長編》,隻是可惜徽宗、欽宗、高宗三朝的部分在清朝中前期便已經莫名其妙地丟失瞭,我們無從知曉他對此做出瞭怎樣的總結。

幸運的是,還是有大量客觀真實的史料躲過瞭歷次戰亂以及文字獄,流傳到瞭今天,能夠讓我們對靖康之變的前前後後有一個清晰的認識。而後人們對這個問題的總結也一直持續到瞭今日,亦為我們提供瞭很多有益的啟示。

2,王安石變法問題在哪裡

靖康之恥發生數百年以來,大多時候王安石處於一種“人在墳中躺,鍋從天上來”的狀態,目前已知的史料中,最早將靖康之恥責任歸咎於王安石的是成書於南宋初期的《神宗實錄》,這是南宋官方給此事定下瞭一個基調。

而這隻是一個開始,到瞭明朝,著名的“三言二拍”系列小說更是將王安石黑得體無完膚。直到49年以後,因為改革的迫切需求,王安石搖身一變成為“十一世紀的偉大改革傢”,可惜好景不長,目前王安石正在回歸歷史常規定位——造成靖康之恥的首要元兇。

但不得不說,變法的必要性還是客觀存在的。大宋立國百年以來各種積弊已經嚴重到不得不改革的地步瞭。

比如財稅體系,或者說二次分配體系,已經難以維系。治平年間(1064-1067A.D.),大宋中央財政收入虧空已達一千餘萬匹、石、貫、束、兩,以至於宋英宗的葬禮都不是太體面。

另外,三十年前的第一次宋夏戰爭給統治階層留下瞭諸如“鎮戎三敗”的慘痛記憶。

三川口之戰,陣亡六千餘人,兩位主帥劉平、石元孫被俘;好水川戰役,陣亡六千七百餘人,主帥任福戰死;定川砦之戰,陣亡九千四百餘人,主帥葛懷敏戰死。以至於後來的宰相文彥博發出瞭“一戰不及一戰,可駭也”的驚人之語。

於是,當有志於“富國強兵”的宋神宗遇到提出“不加賦而國用足”的王安石之時,頗有秦孝公與商鞅、劉備與諸葛亮那般的風雲際遇之感。

至於變法本身,雖有爭議,很多還是可取的。比如將兵法,去除瞭“更戍法”的弊端,一定程度上提高瞭宋軍的戰鬥力,這在接下來對西夏的戰爭中有所體現,正如本文開頭所說那般,西夏的下場成功證明瞭改革的部分成功。

免役法算是順應瞭時代的潮流;均輸法、農田水利法、方田均稅法這些都算是利國利民的,也沒什麼可說的;保馬法雖然實行效果不好,但也及時廢止瞭,沒造成太大問題。

壞主要就壞在這個青苗法上。其實青苗法也不是王安石發明的,早在唐朝中後期就被發明出來,目的也是為皇帝創收,畢竟藩鎮拿走瞭大部分錢,皇帝沒錢花,沒辦法也得想辦法不是,還是老百姓最淳樸,皇帝借你高利貸你敢不借?

王安石也曾在知鄞縣任上嘗試過,在常平倉法的基礎上加以改革,效果不錯。要知道當時的高利貸是極其瘋狂的,現在的P2P與之相比簡直是小巫見大巫:“春取一鬥,秋倍償之,經歲不能償,則又倍之。”客觀來看,王安石制訂的20%利率可以說是良心中的良心瞭。

陜西轉運使李參也取得瞭不錯的成效,誰曾想推行到全國就出問題瞭。畢竟上面提出目標、下面層層加碼這種典型官僚主義作風從來是不會缺席的。最後,“國用”是足瞭,遭殃的還是老百姓,雖然沒被加賦,但加息也受不瞭啊。

而且,改革是否有必要如此激進也是值得商榷的。

咸平年間大宋財政收入不如此時的三分之一,依舊略有盈餘,可見“三冗”的說法也不是那麼誇張,司馬光“節流”的思路也可能更合適。

另外,所謂“鎮戎三敗”不過被誇大其辭的文官間相互攻擊的論點。實際上三川口之戰西夏在數倍優勢兵力的情況下戰損比宋軍更大,之後攻打延州毫無進展被迫撤兵,完全得不償失;打的最好的好水川戰役也不過是“殺傷相當”;而縱觀持續數年的戰爭,西夏總體上並未占據任何優勢,反而吃下不少敗仗,比如兔毛川之戰,文官張亢率軍大敗西夏主力部隊,在未控制戰場的情況下取得斬首兩千級的戰果(殺敵可能近萬)。

如果立足於防禦,至少不會造成財政狀況的進一步惡化,從這一點來看,司馬光“二十年不興兵”的觀點還是支持者甚眾的。

於是問題來瞭,大傢都不支持,王安石和宋神宗怎麼應對呢?

3,王安石不過是宋神宗的棋子

歷朝歷代都有個繞不過去的東西——祖宗成法。在我國悠久的歷史中,歷代非開國皇帝都在想辦法與祖宗成法作鬥爭;在受到電視劇影響的眾人心中,祖宗成法阻礙先進生產力、頑固而強大。

然而,古代生產力發展緩慢,祖宗成法大多數時候還是管用的,隻不過是對非開國皇帝不那麼友好罷瞭,畢竟其出發點還是限制自己的繼任者們胡作非為。於是,皇權看起來是將自己關進瞭“籠子”裡,隻不過鑰匙也在自己手裡。

宋真宗作為第一代守成之君,他算是貫徹瞭宋太祖、宋太宗打造的框架。他對於權力制衡有自己的理論:“且要異論相攪,即各不敢為非。”宋仁宗更是接近於“垂拱而治”的狀態,並且也搞瞭一次變法——慶歷新政,算是歷代變法中較為成功的。

但這一切都被宋神宗和王安石破壞瞭。面對重重阻力,王安石希望加強集權以推動變法,宋神宗希望通過變法加強集權,兩人有瞭合作的基礎。隻不過最後兩人是一定會分道揚鑣的,神宗借變法過程加強君主權力後,便將王安石踢出局,最後通過“元豐改制”將集權制度予以固定。

集權,可以“集中力量辦大事”,比如元豐西征。經過數年準備,元豐四年,大宋組織瞭五路大軍總計三十六萬人對西夏發動總攻,這種規模的軍事動員西方數百年後也未出現。

但是集權的副作用更大,一旦遇到昏君、奸臣,對國傢的傷害是極其嚴重的。甚至,權力的過分集中使得皇帝更容易變成昏君。

宋徽宗繼位後,一開始還表現的像是勵精圖治的有為明君,但僅僅過瞭一年就墮落成聲色犬馬的昏君。面對大權在握的昏君,唯有阿諛奉承、曲意逢迎的幸進之徒才能分得權力的一杯羹,於是,整個國傢從根子上就爛瞭,一直爛到瞭南宋。

很快,軍事上也受到瞭影響。由於向皇帝邀寵而得勢的幸進之徒往往沒有什麼政治、軍事上的才能,做“投降派”、扯後腿就成為他們彰顯存在感、證明自己“價值”的唯一方式瞭。

宣和七年(1125A.D.)金人第一次南侵,種師道已經成功遏制金軍,然而投降派李邦彥等人不僅強迫李綱、種師道等主戰派與金人和議,並且對金人提出的條件全盤答應,甚至暗中向金人透露作戰計劃,造成姚平仲襲擊金營失敗。

4,王安石激化的黨爭與北宋滅亡

前文提到瞭北宋初以來的政治平衡。雖然看起來很有現代民主政治的感覺,但差距還是很大的,不過也非全無好處,畢竟可以將政治鬥爭維持在瞭一定的限度之內。

雖然第一次宋夏戰爭期間,以韓琦為代表的“激進派”和以范仲淹為代表的“穩健派”進行瞭激烈的鬥爭,但並未影響到軍事作戰;慶歷新政也是一次經典的政治鬥爭范本,最終以范仲淹、歐陽修為代表的改革派下臺,但新法的大部分內部得以繼續實施。而且,改革派中的富弼、歐陽修等人,後來又重新執政。

但王安石變法改變瞭這一切。由於改革沒有形成自下而上的共識,王安石並沒有自己的基本盤,隻有一些借改革攫取利益的幸進之徒願意加入“新黨”,他們在改革過程中把國傢弄的烏煙瘴氣,並且極力打擊以司馬光為代表的“舊黨”。

新黨們一時得勢,卻忘記政治的本質是妥協。待到宋神宗去世,新皇帝宋哲宗年幼,保守派太皇太後、皇太後得以執掌大權,舊黨得勢。他們不僅廢止瞭大部分新法,為瞭否定新黨的改革成果,甚至將宋神宗在位期間攻占土地歸還給西夏。於是,路線之爭演變成瞭意氣之爭。

宋哲宗親政後,新黨重新得勢,舊黨大多被流放遠惡邊郡。甚至,宋徽宗時新黨炮制瞭臭名昭著的“元祐黨人碑”。此時,宋初四代皇帝苦心孤詣營造的政治平衡被徹底破壞瞭,政治鬥爭變成瞭殘酷的清洗,對國傢造成瞭嚴重的內耗。

這種酷烈的環境,君子往往不如小人適應,也造成瞭嚴重的逆向淘汰,最後劣幣徹底驅逐瞭良幣,又大權在握,北宋走向滅亡已經是註定的事情,而金人南侵恰好成瞭壓倒駱駝的最後一根稻草。

以北宋巨大的國力優勢,隻要正常發揮,是斷然不會敗給其他國傢的,有的隻是自毀長城。孟子曰:

夫人必自侮,然後人侮之;傢必自毀,而後人毀之;國必自伐,而後人伐之。《太甲》曰:‘天作孽,猶可違;自作孽,不可活。’此之謂也。