《封神演義》的人都穿些什麼?商周時期的服飾有什麼講究?

《封神演義》的人都穿些什麼?不清楚的讀者可以和小編一起看下去。

最早的服裝主要是為瞭禦寒,以實用為主,反正就是獸皮、樹葉,能縫就縫下,不能縫就打個洞找根繩子系一下,所以說不上什麼形制。

到瞭新石器時期,人們的生活日趨穩定,產生瞭原始農業和紡織業,開始用織成的麻佈做衣服,後又開始養蠶和絲紡,人們的衣冠服飾日臻完備。

傳說是黃帝的妻子嫘祖[léi zǔ] 開始養蠶繅絲,而黃帝則制定瞭服裝的形制—— “黃帝之前,未有衣裳屋宇。及黃帝造屋宇,制衣服,營殯葬,萬民故免存亡之難。”(《史記》卷一五帝本紀第一))。

這夫妻倆一起奠定瞭我們中華民族傳統服裝的基礎——也就是說,現在做漢服生意的,都得供這兩位為祖師爺。

嫘祖像

而考古也確認是在這一時期,有瞭“上衣下裳”的形制,出現瞭冠冕,制定瞭服飾制度。

所謂衣裳,《說文解字》說:“上曰衣,下曰裳。”

這裡要搞清楚的一點就是:古代的裳就是裙子,而不是褲子。

除瞭形制,服裝的顏色也有講究。

《易系辭下》記載:“黃帝、堯、舜垂衣裳而天下治,蓋取之乾坤。”這裡“乾坤”指天地。天未明時為玄色,所以上衣法天用玄色;下裳象地用黃色。這種用上衣下裳的形制以及上玄而下黃的服色,就是由於對天地的崇拜而產生的服飾上的形和色。

黃帝像

到瞭夏代,為瞭強化階層等級,還建立起瞭一套以帝王的祭服——冕服為中心的服飾制度。

《論語》中說“子曰,禹,吾無間然矣,惡衣服而致美黼[fǔ]冕”,就是說夏禹平時生活節儉,但在祭祀時,則穿華美的禮服——黼冕,以表示對神的崇敬。

夏代的冕服沒有文物的實證,現在網上的冕服圖樣都是漢代的,包括夏禹的畫像,最早的也是出自漢代的畫像磚,所以一笑也不能亂放參考圖誤導大傢。

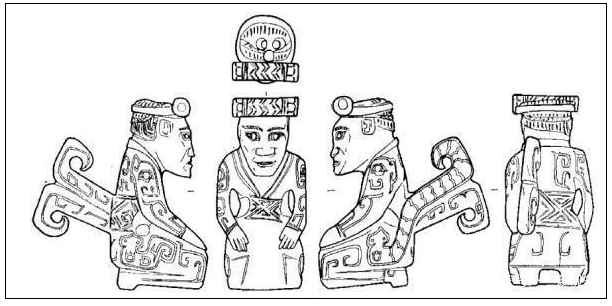

要研究商代服飾,就離不開婦好墓出土的這一件跪坐玉人像。

婦好墓跪坐玉人像

跪坐玉人像是婦好墓中所有裝飾品中最精美的一件,整件玉器以細膩的寫實手法,傳神地表現瞭商代貴族的形貌和裝束,是瞭解當時衣飾的最珍貴的資料。

玉人高7厘米,玉料為和田玉,通體有黃褐色的浸痕。

玉人雙手撫膝跪坐,頭梳長辮盤於頂,頭上戴箍形束發器“頍”[kuǐ],接連前額上方卷筒狀平頂冠。

身穿交領長袍,衣上遍飾雲紋、夔龍紋。下緣長至足踝,衣袖窄長至腕。

兩肩飾臣字目的動物紋,右腿飾S形蛇紋。腳著方鞋。

腰束菱形紋寬帶,腹前懸長條“蔽膝”。腰左側掛著一件鉞類兵器。

由於婦好隨葬的就有斧鉞,所以有人就推測這玉人就是婦好本人的雕像

鉞

——斧鉞一般都是程咬金、李逵之類的人物使用,但出現在婦好這麼一個王妃的身邊確實有種違和之感,加上當時雕刻技術不過關,看臉的話完全看不出男女,所以也有人懷疑這玉人是婦好的隨從或者護衛。

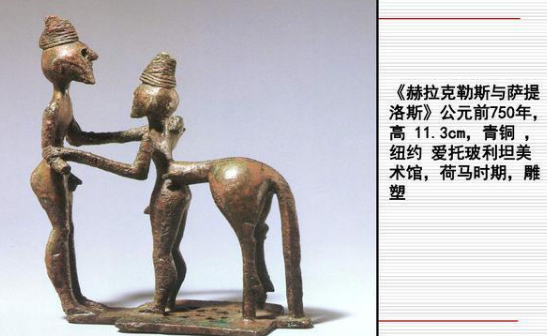

你也別怪我們先人手藝不精,以寫實精美聞名的古希臘在這個時期(公元前12世紀-公元前8世紀,荷馬時期)的小雕像還隻是這樣(公元前750年《赫拉克勒斯與薩提洛斯》),所以這個玉人像已經算是中國古代玉雕最傑出的作品之一瞭嗎,在世界美術史上也是精品瞭。

《赫拉克勒斯與薩提洛斯》

有人可能要問:“這玉人像為什麼要跪著呢?”

首先要糾正一下,這種姿勢準確的叫做“跽坐”,即兩膝著地,臀部坐在小腿肚上。

古人之所以要跽坐,一是沒有發明椅子凳子,二是因為服飾。

前面說過,從黃帝開始,中國服飾就形成瞭“衣裳”的形制。但裳就是裙子。尤其在炎熱的夏天,為瞭散熱,裳都做得十分肥大,而古代人又少有內褲。隻有跽坐,才能防止不可描述部位的露出。

所以,《封神演義》裡面最大的一個謎團就是那些神仙們(尤其是女仙)在騰雲駕霧時是怎麼避免走光的。

一般來說,商代時期的奴隸主是能穿絲織品的,玉器也是特別常見的裝飾品,樣式基本上可以參考春秋戰國時期的服飾。

武士和軍人,一般會穿獸皮和青銅制成的鎧甲、頭盔以及麻佈衣服。

一般民眾則沒有明文可查,但可想而知,一般都是麻佈。

而頭上戴的,據沈從文先生《中國古代服飾研究》,不少於三四種:尖頂帽、平頂冠、筒形高冠或裹巾、圓箍形冠束發等。

殷商時期最有名氣的就是《封神演義》,今年大火的《哪吒:魔童降世》,年底要上映的《薑子牙》,正在拍攝的《封神三部曲》,以及N多的跟風之作都是源於這個大IP。

但作為一個明代撰寫的神話小說,又不能完全照搬殷商服飾,所以以殷商服飾、紋樣為基礎,參考宋、明代道教壁畫,不失為一個明智的選擇。

《封神三部曲》的美術指導葉錦添,自打《新紅樓夢》失手後,好像吸取瞭教訓,這次葉錦添為瞭《封神三部曲》用一個月左右的時間去瞭河南安陽的殷墟以及博物館采風,並有畢業於清華美院、中央美術學院等高等藝術院校的藝術傢參與,聲稱“《封神三部曲》專有的美學體系,是以13-15世紀道教水陸畫作為基礎,融合商周青銅器美學元素以及宋人山水,將中國經典的美學形態以影視方式再創作呈現給觀眾。”

——方向是對的,就看最終效果瞭。

至於周代的服飾,由於摻入瞭太多的禮儀規范,內容較多,所以下次再說。