丁原為什麼非死不可 呂佈為什麼要非殺他不可

呂佈為何殺丁原,這是很多讀者都比較關心的問題,接下來就和各位讀者一起來瞭解,給大傢一個參考。

丁原,字建陽,本出自寒傢,為人粗略,有武勇,善騎射。為南縣吏,受使不辭難,有警急,追寇虜,輒在其前。裁知書,少有吏用。丁原出身貧寒卑微,因會寫文章,年少時被任用為官吏,因作戰時勇猛,之後立功任並州刺史。手下並州軍團有呂佈、張遼、張楊這三位猛將。這三人後來在三國中大放光彩,都成為一代名將。

漢靈帝駕崩後,丁原受大將軍何進所邀,入洛陽誅殺十常侍。他還未趕到洛陽,何進已被十常侍所殺。之後,京城動蕩,十常侍脅迫天子與陳留王出宮,董卓帶西涼軍入京後先找到天子,一舉控制朝廷,把持朝政。

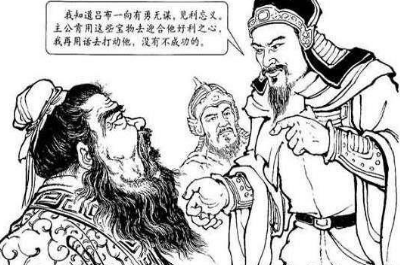

董卓控制朝堂後,想要廢立皇帝。丁原推案而出,立於筵前,大呼:“不可!不可!汝是何人,敢發大語?天子乃先帝嫡子,初無過失,何得妄議廢立!汝欲為篡逆耶?”卓視之,乃荊州刺史丁原也。卓怒叱曰:“順我者生,逆我者死!”遂掣佩劍欲斬丁原。但丁原的保鏢呂佈威風凜凜的站在丁原身後,董卓沒敢當場發作。

丁原因阻止董卓廢天子立陳留王為帝,矛盾越演越烈。次日,丁原與董卓發生軍事沖突,兩人各率大軍於城外交戰,呂佈勇不可擋,董卓大敗,退軍三十餘裡。

董卓戰事不利,得知呂佈唯利是圖,便派遣部下李肅去挑撥誘惑呂佈,呂佈果然中計,轉投董卓,將丁原殺害。後丁原的大部分兵馬隨呂佈轉投董卓。

呂佈殺丁原投靠董卓,被認為是其一生中最大的污點,歷來評論者在這一點上緊抓住呂佈的小辮子不放,認為呂佈忘恩負義。呂佈殺丁原固然有不可推卸的責任,但在當時的歷史條件下,呂佈殺丁原投靠董卓有其一定的必然性。

後人對呂佈沒有好感,認為他背叛兩任義父是不忠,殺瞭兩個幹爹是不孝,總之是個反復無常的小人。那麼呂佈為什麼殺瞭上司丁原?這背後到底有著怎樣的隱情呢?其實,呂佈殺丁原主要由四點原因。

1

史書上說:“呂佈字奉先,五原郡九原人也。以驍武給並州。刺史丁原為騎都尉,屯河內,以佈為主簿,大見親待。”

史料上首先介紹的是呂佈的“驍武”,也就是說呂佈以“驍武”著稱,當初呂佈投奔丁原是為瞭沙場建功立業的,萬萬沒想到的是丁原卻給瞭他一個“主簿”的職位,如此驍勇的武將,卻做瞭一個文官,這豈不是大大的寒瞭呂佈的心?

現實中有很多這樣的例子,你越是文憑高、能力強,越是受到各方力量的排擠,比如,同事會給你白眼,諷刺挖苦你,上司會認為你想出風頭,一旦你超過上司,那麼他的地位就會不保,所以他會處處給你小鞋穿,安排給你並不擅長的工作,如此你就會產生怨恨,就會有懷才不遇的感慨。

呂佈憑著自己的一技之長投奔到刺史丁原帳下,本以為平生所學能夠得到施展,自己的抱負能夠得以實現,然而讓他始料不及的是,領導隻給瞭他一個“主簿”的差事。主簿是什麼?是輔佐主吏的文職官員,讓一個舞槍弄劍的人成天同筆墨紙硯打交道,這是怎樣的懷才不遇?

那麼,丁原為什麼任用呂佈為主簿呢?

丁原,有武勇,殺敵總沖在最前面,稍知禮節,但沒有當官為政的才幹。一句話,丁原武藝不錯,可以帶兵打仗,但不適合處理政務。由此就不難理解,他為什麼給呂佈一個主簿,而不是別駕、治中或其它武官。

通過以上背景,我們就可以理解董卓為什麼能夠說服呂佈而讓他殺掉丁原。董卓兵力有限,與丁原正面交鋒並無勝算。如果硬拼下去,隻能是兩敗俱傷,反而會讓別人漁翁得利得益,這是董卓不願看到的。因此董卓決意使用陰謀手段誅殺丁原並控制其武裝。董卓能否鏟除丁原,關鍵在於呂佈。

據史書記載:“卓以佈見信於原,誘佈令殺原。”就是說,董卓引誘呂佈殺瞭丁原,怎麼引誘的?這個史料沒有記載,反而《三國演義》有詳細的介紹,呂佈的老鄉李肅成為策反呂佈的說客,以赤兔馬、黃金一千兩、明珠數十顆、玉帶一條以及出任將軍為誘餌。如此重禮以及高官厚祿對當時還是小吏的呂佈來說,其誘惑力是難以抗拒的。

呂佈與李肅對話中,盡是些“委身於丁原實出無奈······恨不逢其主”等等一類的牢騷,這表明瞭他懷才不遇的境況和心情。李肅說,像我這樣沒什麼本事的人都當上瞭虎賁中郎將,你呂佈的才能,肯定貴不可言。金銀珠寶,高官厚祿,英雄有瞭用武之地,又能讓自己的仕途大進。李肅的話可謂正中呂佈的心意,所以,呂佈跳槽,那是順理成章的事。

因此,呂佈轉投董卓的內情也可以從以後的封賞看出來。至於呂佈認丁原為義父的說法,僅出現在《三國演義》之中。史料記載的是丁原對呂佈“大見親待”,僅此而已。

董卓需要呂佈行刺政敵,呂佈也想攀上高枝找到更好的靠山,這才是真實的歷史。當然,呂佈自身人格上是有缺陷的,這個無法否認。

2

丁原是有野心的,一個窮苦出身的孩子,坐到瞭刺史的位置,中央又大亂,自己手裡還有出色的將領和精銳的軍隊。如何能夠心如止水地看別人弄權?但是丁原身邊沒有靠譜的謀士,又少瞭一點運氣,他向朝堂伸手的幾次機會,都慢瞭幾步,事事受人掣肘不說,連續的失利讓丁原的威信受到瞭影響,也讓呂佈等人看到瞭新的選擇。

丁原同董卓的爭鋒在軍事上雖然略占上風,卻在政治上節節失利。董卓控制瞭皇帝以及文武百官,占領瞭政治上的制高點,丁原的行動就失去瞭法律的正當性,更重要的是所有軍隊的補給都掌控在董卓手中。董卓不僅擁有強大的軍事實力,還掌握著筆桿子和錢袋子。兩人相爭的結果,必然是丁原失敗的結局。

丁原出任並州刺史不過短短的一年,可以說在軍中尚未形成重要的影響力。呂佈這群人跟丁原之間,恐怕並不能同心同德,更不可能為瞭丁原冒著殺頭的風險同董卓硬拼。相反,丁原把呂佈任用為主簿,打仗的時候卻需要他去沖鋒陷陣。一定程度上來說丁原還架空瞭呂佈。

在這種情況下,呂佈面臨董卓的拉攏。難免心中就會蠢蠢欲動。既然丁原想撈更大的官做,為什麼呂佈何嘗不想要更大的利益?丁原隻是並州軍團掛名的領導,呂佈卻是部隊的中堅,呂佈在一次次攻堅克難中早已在軍隊中建立瞭強大的威望。董卓又適當地出現,他隻要能夠給呂佈帶瞭更廣的舞臺,呂佈就不會拒絕他。

歷史上比比皆是的例子,面對強大到不可戰勝的敵人時,團隊內部就會產生分歧。當團隊領導人沒有足夠的智慧給大傢指明新的道路,還沒有足夠的威望解決大傢的分歧時,往往面臨傾覆之禍。

3

董卓早年也當過並州刺史,而且時間遠比丁原要長,加上董卓本身也能征善戰,在軍隊中威望甚高。董卓從政經歷更加豐富,勢力盤根錯節,當過司徒掾,後升任並州刺史,河東太守等職,我們來看一看董卓早年的履歷:

《三國志》:(桓帝末)董卓任羽林郎→(167.10在任)軍司馬→(班師後)郎中→(並州雁門郡)廣武令→(益州)蜀郡北部都尉→西域戊己校尉(坐事免)→(172.12-176.10)司徒袁隗府掾→並州刺史→河東太守(181年至184年)。

通過董卓的履歷我們可以看到,董卓176年就擔任瞭並州刺史,直到181年調任河東太守,董卓在這個位子上幹瞭五年。董卓還很有能力,陳壽說董卓“有才武,旅力少比,雙帶兩鞬,左右馳射”。董卓不但個人武藝出眾,還懂得收買人心。董卓跟隨張奐作戰有功,官拜郎中,朝廷賞賜九千匹縑(一種絲織物,漢時可做貨幣流通),董卓全部分給部下將士。

范書《董卓傳》:(董卓)從中郎將張奐為軍司馬,共擊漢陽叛羌,破之,拜郎中,賜縑九千匹。卓曰:“為者則己,有者則士。”乃悉分與吏兵,無所留。

可見,董卓在並州任職時間長,有能力,還很會拉攏人心。反觀丁原,任職資歷短,盡管也有能力,卻不能像董卓一樣拉攏人心,反倒還要防止呂佈功高蓋主,恐怕掩藏在親密關系的背後也不那麼和諧。殺主將而投靠敵對陣營,這可是一件大事。呂佈絕無可能自顧自的就往上沖,否則丁原一死,並州兵將卻不服,發起兵變咋辦?他在動手之前,肯定跟幾個重要人物商量過,取得大傢的默契瞭。所以說,壞事兒是呂佈一人幹的,但實際應是並州軍官的集體決議,絕不是呂佈的個人行為。隻是因為呂佈在並州軍中威望最高膽子最大,所以帶瞭這個頭罷瞭。

4

呂佈及並州官軍從小生活在邊塞,受胡人影響甚大,而胡人大多信奉武力,崇拜強者,難養易敗,叛服無常。丁原雖然也很強,但論野心、論武力、論氣魄,都差著董卓一個數量級,呂佈當然選擇後者。至於什麼黨爭派系、政治方向,完全不在呂佈的考慮范圍內。因此中原社會裡的儒傢忠君愛國那一套,對並州軍團並不適用。

當丁原受挫,面臨傾覆之災,更強的人升來橄欖枝時,呂佈及並州軍團毫不猶豫的拋棄瞭丁原。同樣當董卓勢頹之時,呂佈倒戈一擊,投靠瞭更強者。

丁原和董卓的交鋒中,不占任何優勢,更有這4個致命的弱點,這是他被殺的根本原因。本該是作為反抗董卓的英雄,丁原的出發點卻是政權奪利,還縱容並州軍團為害百姓,也終被釘在歷史的恥辱柱上。