清朝時期的崇文門到底有什麼特殊的存在 為什麼會被百姓稱為鬼門關

今天小編給大傢準備瞭:清朝崇文門的文章,感興趣的小夥伴們快來看看吧!

在清朝時期,北京內城有9道城門,即朝陽門、崇文門、正陽門、宣武門、阜成門、德勝門、安定門、東直門、西直門。和珅大人任職過的“九門提督”,指的就是這9道城門。

在這9道城門裡,崇文門有些特殊,它被老百姓稱為“鬼門關”。

這是怎麼回事呢?

崇文門位於今天北京東城區崇文門內大街南口,在正陽門往東約3公裡處。崇文門修建於元朝,歷經元朝、明朝、清朝三代。在元朝時期,崇文門是漕運船隻進入終點積水潭的必經之地。到瞭明朝,由於通惠河堵塞,漕運船隻不再經過崇文門,崇文門轉而成為南方各省北來糧貨以及官商人等進出京城的重要關口,自然而然地變成瞭征收商稅的絕佳場所。

1485年,明朝在崇文門正式設立稅關,向官商人等征收商稅。

清朝入關後,繼續以北京為都城,崇文門稅關也得到延續。並且,為瞭增加稅收,清朝在京城9道城門都收稅,統一歸於崇文門,“京師九門,皆有課稅,而統於崇文一司”。由於清朝時期,北京人煙稠密,客商往來頻繁,崇文門稅關的稅收逐年增加。在明朝末期,崇文門稅關每年還隻有近9萬兩銀子的稅收,到瞭乾隆年間,這裡的年收稅就暴增到30萬兩銀子以上。到瞭光緒年間,崇文門稅關的年收稅更是達到瞭90萬兩銀子。

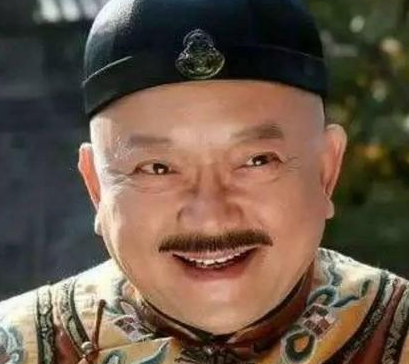

小小一座城門,就能貢獻這麼多的銀兩,因此朝廷非常重視,往往派遣朝中高官、皇族親信直接管理崇文門稅關。乾隆皇帝的大紅人和珅,慈禧太後的弟弟桂祥,慶親王奕劻的女婿那彥圖親王,都做過崇文門稅關的監督。

俗話說:“雁過拔毛。”崇文門稅關監督經手如此巨額的銀子,當然要趁機大打撈一筆。和珅曾多次擔任崇文門稅關監督,他的管傢劉全因幫辦稅務搜刮瞭20萬兩銀子。桂祥隻當瞭一年崇文門稅關監督,就有錢將府邸翻建一新,剩下的錢還足夠他下半輩子衣食無憂。那彥圖兩次出任崇文門稅關監督,撈瞭20多萬兩銀子。

蒙古學者崇彝做過崇文門稅關的幫辦委員,他在《道咸以來朝野雜記》一書中寫道:“餘充崇文門稅關幫辦委員,歲約可得四五千金。據雲派委所入視此不止倍蓰,監督歲入亦不過數萬金。彼時視此差遂為京官最優者。”一名幫辦委員每年都能賺到這麼多錢,崇文門稅關監督的收入就可想而知瞭。

放眼天下,什麼樣職位的油水能這樣豐厚?因此,崇文門稅關監督名列“京師十大優差”,讓官員們趨之若鶩。

當然,崇文門稅關監督要想撈到更多的錢,就得拼命在過往客商頭上搜刮。

清朝時期,北京內城一律禁止燒鍋釀酒,所有酒類都必須從外地運來,交給朝廷指定的酒商出售。朝廷一共指定瞭18傢酒商,統一收售,統一在崇文門納稅。由於酒稅很高,一般的釀酒小作坊根本就承受不瞭。

怎麼辦呢?為瞭生存,這些釀酒小作坊的夥計不得不鋌而走險,將私酒裝進豬尿泡裡,掛在胸前,等夜深人靜時,悄悄翻越城墻,用這種方法來逃避稅收。翻越城墻稍有不慎就會掉下去,摔得粉身碎骨。所以,老百姓將崇文門稅關稱為“鬼門關”。

除瞭盤剝過往客商,崇文門稅關對進京辦事的官員也極為刻薄。

陳康棋在《郎潛紀聞》裡記載瞭這樣一件事:

“吳江陸中丞以山東佈政使陛見,關吏所索過奢,公實不能與,乃置衣被於外,攜一仆前行,曰:‘我有身耳,何稅為!’既入,從故人借衾褥,事竣還之而去。”

這位可憐的山東佈政使進京覲見皇帝,也被崇文門稅關的官吏敲詐勒索。他拿不出錢來,隻好將行李放在外面,隻身進入京城,找朋友借衣服被褥,等覲見完畢後再歸還衣服被褥,從容離去。

【參考資料:《清史稿》《舊京遺事》《郎潛紀聞》等】請選中你要保存的內容,粘貼到此文本框