荊州為何被三個國傢爭奪不休?曹操是怎麼成為最後贏傢的?

今天小編為大傢帶來三國荊州的相關故事,希望對你們能有所幫助。

荊州,古稱江陵,地處江漢平原腹地,湖北省中南部,因毗連荊山而得名。《三國演義》共有120回,其中有72回與荊州有關。曹操、劉備、孫權為瞭爭奪荊州的控制權,爾虞我詐,波譎雲詭,將軍事謀略發揮到瞭極致。三國荊州的地理優勢體現在哪裡?誰又是真正的贏傢呢?

荊州的地理優勢

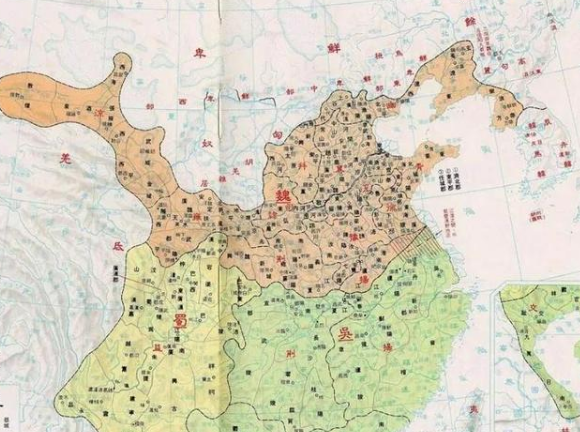

古代有關中、黃河中下遊、長江中下遊和巴蜀四大經濟區,控制這些區域,相當於掌握瞭天下。荊州東挽江漢,西枕巴蜀,南瞰東南,北接中原,是連接四大經濟區的樞紐。據《漢書·地理志下》記載,東漢的荊州下轄南陽郡、南郡、江夏郡、桂陽郡、武陵郡、零陵郡、長沙國等七郡,整個區域囊括現今的湖南、湖北全境及河南南部地區。

上圖_ 荊州各郡劃分圖

上圖_ 三國荊州版圖

荊州和襄陽境內的荊襄大道和南襄隘道,是古代南北走向的重要官道。荊襄大道往東北越“義陽三關”,可威脅豫州,往東南走隨棗走廊,直趨沔口,這是吳國攻楚的線路。而南襄隘道進入南陽盆地後,東指洛陽,西經藍武道可抵關中藍田。

荊州還控扼長江和漢江水路交通。沿長江逆流而上,能直搗巴蜀,順流而下,可進襲東南,並且隔江南瞰湖廣。溯漢江而上,經襄陽,東入唐白河,抵南陽,西趨漢江,至漢中。可見,荊州的區位交通優勢十分明顯。地理學傢顧祖禹在《讀史方輿紀要》中一針見血地指出荊州的重要性:“湖廣之形勝……以天下言之,則重在襄陽;以東南言之,則重在武昌;以湖廣言之,則重在荊州。”

上圖_ 三國地圖

一州容三虎

其實,曹操、劉備和孫權對荊州早有覬覦之心。諸葛亮在《隆中對》中評價:“此地北據漢、沔,利盡南海,東連吳會,西通巴蜀,此用武之國。”魯肅也認為:“此地水流順北,外帶漢江,內阻山陵,有金城之固,沃野萬裡,士民殷富,若據而有之,此帝王之資也。”雙方對荊州的價值達成瞭高度一致。

建安十三年(公元208年),曹操進攻荊州南陽郡。劉表面對曹操和孫權的兩路夾擊,他放棄南陽郡,依托樊城和漢江進行收縮防禦。不料,當年8月,劉表病逝。他的二兒子劉琮在世傢大族的脅迫下,投降瞭曹操。

上圖_ 魯肅(172年-217年),字子敬

曹操順利取得荊州後,劉備倉皇投奔江夏的劉琦,魯肅曾坦言:“始與豫州觀於長阪,豫州之眾不當一校。”足見其狼狽至極。而曹操給孫權寫信勸降,稱:“近者奉辭伐罪,旄麾南指,劉琮束手。今治水軍八十萬眾,方與將軍會獵於吳。”這份信與其說是勸降,不如說是宣戰,將孫權逼入絕境。在共同威脅下,孫劉結成同盟,順理成章。

赤壁之戰後,曹軍大敗,孫劉尾隨,雙方在江陵僵持不下。曹操見狀,命江陵守將曹仁退守襄陽。至此,三傢在荊州重新劃分瞭勢力范圍。曹操控制瞭襄陽和南陽郡,孫權得到瞭江夏郡,劉備趁東吳和曹軍死磕,占領瞭武陵、零陵、長沙、桂陽等四郡,另外,南郡由孫劉分占。

上圖_ 赤壁之戰

三方角力

從表面上看,劉備獲益最大。他不但有瞭自己的根據地,還控扼瞭長江,如此一來,他既能逆流而上進襲益州,又對地處東南盟友孫權虎視眈眈,進退自如。劉備占有的水陸優勢很快顯現,當孫權提出合兵一處共討劉璋時,遭到瞭劉備的拒絕。沒有他的背書,孫權無法攻跨越荊州攻打巴蜀的。

通常,三國粉都為孫權叫屈,認為他出力最多,得到的實惠最少。事實並非如此,赤壁之戰關系到孫權的生死存亡,他才投入瞭三萬人。現在,孫權不但在荊州與曹操對峙,還在江淮與曹軍糾纏。以他的實力,顯然無法承受兩線作戰的。

上圖_ 孫權題跋像

相較荊州,江淮才是孫權的戰略重心。古語雲:“有淮則有江,無淮則長江以北港汊蘆葦之處,敵人皆可潛師以濟,江面數千裡,何從而防哉。”正因如此,孫權答應瞭劉備借荊州的請求,這麼做能夠由後者分擔荊襄防務。

反觀曹操,得知劉備暫得荊州使用權之後,“操聞權以土地資備,方作書,投筆於地。”可見其深受震動。他退守襄陽,試圖用以退為進的策略,分化瓦解孫劉聯盟遭受打擊。局勢發展到這一步,劉備實現瞭“隆中對”的初級目標,孫權能夠放手穩固內部,緩解江淮的壓力,雙方一拍即合,雙贏互利。而曹操雖然占據瞭南陽郡,軍事上遭遇瞭重大挫折,戰略上失去瞭主動權。

上圖_ 劉備(161年-223年)

以退為進 戰略反擊

當年,曹操用郭嘉提出的“急之則相持,緩而後爭心生”策略,平定瞭袁紹殘餘勢力。如今,這條策略仍然具有相當大的破壞力。曹操一方面施加瞭江淮方面的壓力,以張遼、樂進、李典等將為首的曹軍,屢屢挫敗孫權的攻勢,另一方面在荊襄保持戰略防禦。

一戰一和,其中內有玄機。面對緩和的局勢,劉備著手實施“隆中對”的二級目標。建安十九年(公元214年),他控制瞭巴蜀,一舉奠定瞭三國分立的基本面。孫權聞訊,怒斥:“猾虜,乃敢挾詐如此。”

孫權在江淮不僅沒有打開局面,反而損兵折將。他派遣諸葛謹出使劉備,計劃討回南郡,且外加原本作為酬勞送給劉備的長沙、零陵、桂陽等三郡。劉備對孫權的無理要求耍起瞭滑頭,答曰:“須得涼州,當以荊州相與。”劉備的答復明顯犯瞭重利益、輕全局的錯誤。

上圖_ 呂蒙(179年—220年)

事實證明,孫權對此十分不滿,他調兵遣將,計劃武力奪回荊州四郡。劉備也不甘示弱,采取瞭針鋒相對的措施。由於曹操在關中蠢蠢欲動,劉備害怕腹背受敵,向孫權妥協,同意將長沙、江夏、桂陽以東屬孫權,自己屯駐南郡、零陵、武陵以西,雙方罷兵而歸。孫劉聯盟名義上扛著抗曹大旗,實質上齷齪不斷,曹操以退為進的策略初現成效。

隨著“挺劉派”骨幹魯肅的去世,“倒劉派”主力呂蒙上臺。鎮守荊州的關羽“善待卒伍而驕於士大夫”,對孫權態度傲慢。此前,孫權在逍遙津被張遼擊敗,差點殞命戰場,他急於打破僵局。這些因素相互疊加,孫權犯瞭和劉備同樣的錯誤。趁關羽攻打襄陽之際,由呂蒙“白衣渡江”奪取瞭荊州,孫劉開始互撕。

上圖_ 曹操(155年-220年)

從全局看,曹操在江淮占據瞭上風,坐擁襄陽形勝之利。孫權身陷兩線作戰的窘境,在實力上無法與曹操抗衡。劉備被盟友背後捅瞭刀子,率先從荊州出局,蜀漢也率先滅國。由此說明,荊州是各傢實力的試金石,“吃瓜群眾”曹操成為荊州最後的贏傢。