康熙為什麼對貪官睜一隻眼閉一隻眼?康熙對貪腐進行瞭哪些改革?

今天小編為大傢帶來康熙是怎麼對待貪官的?希望對你們能有所幫助。

康熙皇帝歷來被人認為是“吏治典范”,然而,康熙皇帝在治理國傢過程中並非那麼簡單,他首先要面對的就是如何處理吏治問題。作為一個少數民族政權,他如何與漢精英搞好關系。一方面為瞭天下統治;一方面用他們抑制滿權貴。所以,他更多的是對貪官采取一種寬容政策。

康熙對貪官其實比較寬容

康熙四十一年(1702年),廣西巡撫蕭永藻彈劾原佈政使教化新,說他在廣西期間造成米谷虧空嚴重,要求由其進行補賠。

康熙則堅決反對:虧空瞭就拿錢賠,以今日官員的薪資水平看那可太難瞭。各個省的糧庫如果都認真核實的話,所有官員恐怕都有問題。因此,我看還是免瞭吧。財政現在也有錢。所以,還是讓大學士們斟酌一下“另行規定”一些條款,對這樣的情況擬定一個解決方案。

總體看,康熙朝晚年各種虧空問題很嚴重,康熙的一貫態度是:對於凡是因為公事而出現問題的官員,隻要不是極為惡劣的情況(包括挪用、貪腐),康熙一般都是按處理最輕的級別進行處理。

其實,即使對於嚴重犯罪的官員,康熙也進瞭最大的保護。例如康熙二十九年(1690年),蔡毓榮將吳三桂的女兒私藏起來納為妾,同時,將被罰沒的吳三桂部分資產進行貪污。這是重罪,因此刑部認為應處以斬立決,可康熙的處理意見則為:沒收全部傢產,戴刑枷三個月,鞭打一百,強令子孫分傢,發配黑龍江。

正是康熙對貪官地袒護,最終導致康熙晚年各種虧空大案頻繁發生。

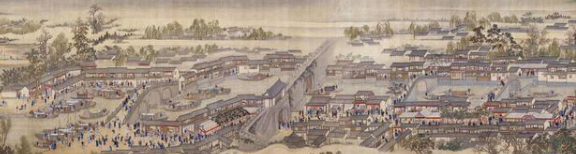

為掌握民情,康熙屢次出京,六次南巡

從康熙十年第一次離京東巡,到康熙六十年北巡塞外,在其掌政的五十年裡,他共離京43次,其中就包括著名的六次南巡。其實,每一次都是浪費瞭國傢的不少錢財。當各地官員為此事叫苦不迭的同時,更多的官員的腰包卻鼓瞭起來。

理由很簡單:在封建社會,皇帝經過某處、前往某地,對於百姓來說、對於官員來說,那是幾十年、幾百年都遇不到一次的事情。對於官員、百姓來說,難道你不多多孝敬?更重要的是,招待好皇帝,讓皇帝看到自己的政績,也有利於自己的升遷呀。為此,各種攤派、臨時加稅的事情也就很理所當然瞭。

雖然,康熙在離京中也能發現一些社會問題、吏治問題,但其價值遠遠要低於各處為瞭逢迎拍馬而大肆鋪張浪費、各地借機貪腐等負面問題。

康熙對此也不是沒有覺察過。例如康熙三十年,他就說過“朕南巡至浙江,見百姓生計大不如前”“地方官者誠心為民者甚寡,一切務虛名而無實效”。

連康熙自己都承認“前南巡時督撫等官肆意挪用,以致虧空”。

既然問題出在皇帝身上,他也不好嚴懲各級官員。

那麼,康熙為什麼還要多次出京呢?其實,出巡仍然是一種對政權被顛覆的恐懼,他對漢族精英從來沒有放心過,而這一特點貫穿整個清朝。通過這種勞民傷財的行為,他要做的其實和秦始皇的目的是一樣的:借巡視為名,查看天下動靜。震懾天下有不臣之心的人。康熙對於天下安定的不信任,使其要向世人顯示自己的強大。他依然進行著他的南巡。

因為,有虧空的省份很多,造成虧空的官員遍及天下,對他們的追賠就成為對天下官員追賠。這不利於天下穩定。皇帝是管官的皇帝而不是管民的皇帝,管民隻能依靠官。所以,康熙很有壓力。他難以與天下的官為敵。

更重要的是,你追賠的話,反而會造成對天下百姓的進一步剝削。要知道,如果追賠的話,官員們不可能從自己的腰包裡拿出錢,拿出錢的人隻能是百姓,百姓隻能接受第二次甚至第N次傷害。從而造成康熙最害怕的農民起義。

康熙朝對於虧空問題睜一隻眼閉一隻眼的同時,對貪官處罰也越來越寬松

康熙朝對於貪污的處決限額,開始為60兩,其後改為100兩到200兩,到最後則是不公開的潛規則——千兩死罪。由此,康熙二十年到康熙四十五年的25年裡,共解職、降級總督、巡撫48人,其中6人因貪污致罪。

但是這種好的形勢到瞭晚年產生變化。這主要是因為:作為農業社會,隻要穩定其經濟就會緩慢發展,國庫就會逐漸充盈。為此,康熙五十年二月(1711年3月)說:“今天下太平無事,以不生事為貴。興一利,即生一弊。古人雲:‘多事不如少事’。職此意也。馭下宜寬,寬則得眾。為大吏者若偏執己見,過於苛求,則下屬何以克當。”

在此情況下,貪官的膽子越來越大,比如百姓交稅糧1兩,有的貪官竟然加派到十兩十幾兩。例如山西巡撫蘇克濟貪污四百多萬兩,按照千兩者死,夠死4000次瞭,但康熙卻“暫免其司”。表面是暫,隻不過因為危害太大,康熙不過是照顧滿朝反貪腐的情緒而已。

當然,對於貪污成風的情況,康熙也進行瞭所謂的改革。其主要如下:

其一,掌控藩臬,控制天下官員。之前,清朝繼承前朝體制,每三年進行一次“大計”也就是官員的業績考核。藩臬到京後,需要將條呈上報給通政司,由通政司轉交君主進行考核。但問題是,鏈條越長越容易出現偏差。為此,康熙將此政策改為直接面呈。這樣,皇帝隻需要控制百人,就可以控制天下官員,天下官員再去控制天下百姓。康熙認為,我對這百人的監控難道做不到嗎?

實際上,他還真的做不到。不要說百餘人,就連身邊的人他都無法控制。

其二,允許“以風聞入奏”。這一制度其實自古即有,但問題是人性之惡,“風聞言事”往往使其成為政治鬥爭的方式之一。

其三,大力獎勵清廉官員。例如樹立“天下第一廉吏”於成龍等清官形象。其實,獎勵清官就證明天下吏治出瞭問題。樹立清官的形象,無非就是告訴世人:大清朝有清官,貪腐的僅是小部分。

其四,創立密折制度。密折制度主要是監視官員的手段,但其匯報的內容中中也會涉及廉政問題。

通過康熙朝的各種政策管制,將吏治問題控制在一定范圍內。再加上這時,“陋規制度”已經形成一種定例,百姓們、商人們、基層官員們知道每個貪腐級別需要給多少錢,這種“陋規制度”是通過明朝歷史逐漸形成的,最終到瞭康熙朝成為一種潛規則。康熙對此也給予默認。

由此,反而讓“低薪制”的官員的“索取”有瞭某種“限制”。下級知道給多少錢,上級也知道該要多少錢。

有時候,也會有上級想開口子兒多要錢,但問題是“潛規則”作為一種規則是所有人都要遵守的。皇帝默認在某種程度上就是最後裁決者,你破壞,那對不起你就是貪腐。因此,因為“陋規”被下級告瞭的情況很多,而皇帝們對破壞者也進行嚴懲。

由此,百姓們心裡有瞭底,有瞭底就知道該賺多少錢才有生存希望。

有希望就會有穩定,有安定。最怕的就是,下級不知道你要多少。

清朝就是這樣的朝代,從朝代建立伊始“貪腐問題”就一直很嚴重,到朝代滅亡前更嚴重。但反而延續瞭兩個多半世紀。

奇怪嗎?其實不奇怪。