司馬懿的後人建立西晉之後 為什麼西晉王朝會快速的崩潰

今天小編就給大傢帶來西晉滅亡的文章,希望能對大傢有所幫助。

司馬懿奪瞭曹魏的江山,可能大部分原因都能歸結於司馬懿運氣好,活得長。但凡曹丕和曹睿有一人能夠活到曹操的年紀,司馬懿都不可能叛變成功。不過可惜的是,司馬懿為自己的後代鋪好路,司馬炎也順利建國,但他們的後人卻無力治國,導致西晉迅速走衰。八王之亂、五胡亂華接踵而至,讓好不容易形成的統一局面再次陷入分裂。導致西晉快速崩潰的原因究竟出在哪呢?

“時無英雄,使豎子成名”,這是晉代名士阮籍登上廣武城,看到楚漢古戰場時的感嘆,暗示當下的時代沒有英雄,讓司馬昭這個“無名之輩(豎子)”當權執政。

說司馬昭是豎子倒不準確,不過司馬昭確實名聲不太好——身在魏末士族中大行恐怖統治、打壓異己(阮籍的好友嵇康就是死於司馬氏集團之手);晉朝建立以後也不得善政、朝廷腐化嚴重;更要緊的是,因為司馬傢族一系列的錯誤政策,直接引發瞭八王之亂,國傢實力被削弱殆盡,進而導致瞭華夏民族的慘烈劫難。

所以阮籍這麼說,估計也沒人為司馬昭辯解。

其實司馬昭背的鍋,一大半都是西晉的。

假如西晉真的長治久安、國祚兩三百年,他也不至於到此境地。可司馬氏父子建立的大晉帝國,在短短二十五年的時間內就陷入瞭內亂,整個西晉國祚不足五十年,可以說在短命王朝中獨樹一幟——如果說秦朝是大一統體制尚未完全適應、隋朝是統治集團內部政治勢力置換,那麼西晉則可以說是完全亡於人禍瞭。

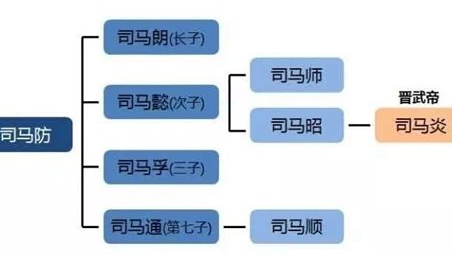

我們的古人喜歡說“氣”,傢族和國傢的氣,就叫氣數。一個傢族源遠流長人丁興旺,那麼就叫氣數旺盛,反之則叫“氣數已盡”。很多人評論西晉就有這種說法,認為司馬氏父子三人(司馬懿、司馬師、司馬昭)在曹魏搞政治鬥爭那麼久,把司馬傢的氣數用完瞭,因此到瞭司馬炎一代,傢族就開始走下坡路、晉惠帝一即位,整個國傢和傢族就不可為瞭。

這種說法乍一聽會覺得很迷信。但是說司馬氏傢族在曹魏時代消耗瞭太長時間,進而導致瞭晉朝開國君臣能力的低下,是有相當的道理的。

這與司馬傢族奪權的環境有很大的關系。

關於司馬吞魏,《三國演義》中有詩寫道“魏吞漢室晉吞曹、天運循環不可逃”。看似兩者都是權臣奪位,但其實司馬氏奪權與曹魏政權的建立根本不相同:曹魏政權是曹操徒手創建的,在中央秩序業已崩潰、逐步吞並各大軍閥派系而建立的政權;但司馬氏則恰恰相反,他們作為曹魏政權中的高層,依靠政治手段籠絡人心、積聚己方政治力量進而達到政權更迭的目的。

所以兩者的重要區別就是:司馬傢自上而下,曹魏傢族自下而上。這也就是司馬傢族在統一全國後很快就會崩潰的重要原因。

首先,是體制設計的問題。

這個問題相當重要,一個國傢的開國君臣在幾十年內所設計的體制,會直接影響王朝隨後幾百年的命運(如果活得夠長的話),因為在帝制時代的中國,改革變法是相當困難而脆弱的。

而開國君臣設計新體制的藍本,就是他們在舊社會中的親身經歷與前朝的弊端。草莽出身的親身經歷,會考慮到體制設計的實際執行情況;前朝的弊端則能夠優化本朝的頂層設計。

這往往成就瞭中國古代王朝的自我修復功能,即在新王朝會糾正前王朝的一些弊端。

曹魏就是這樣做的。曹魏鼓勵開荒、力主屯田,無論軍民都有一套嚴格的制度去開發田地繳納賦稅,並且登記人口,是曹操在戰爭中太清楚後勤的作用瞭。還有曹操力主摧抑豪強、減緩土地兼並,大幅提拔寒門士子、謹防地方上形成強宗望族。這些政策的實施正是基於曹操親眼目睹瞭東漢末年世傢大族強大的實力而對國傢政權統一的阻礙。隻不過曹操身後,他的繼承者沒能做好、半途而廢瞭。

但曹魏沒做完的、司馬傢做不瞭。

因為司馬傢就是靠著曹魏政權“沒做完”的這部分做大的。

司馬懿本身是河內豪族司馬氏出身,就是曹魏政權所忌憚的對象之一,而他的親信部下,除瞭賈充(賈逵之子)以外,其他如鐘會(潁川鐘氏)、王祥(臨沂王氏)、羊祜(泰山羊氏)、衛瓘(安邑衛氏)、杜預(京兆杜氏)、裴秀(河東裴氏)等等,幾乎都是世傢大族出身,與司馬懿屬於同一階級,因此會在特定時候形成“同一陣營”。

以高平陵政變為臨界點。此前,這些世傢大族未必支持甚至反對司馬懿奪取政權,但在很多時候,因為相同利益的綁定,大傢會互相牽制朝廷對於世傢大族的削弱,而其中一部分就會與司馬氏結成同盟,形成早期的骨幹力量;在政變之後,司馬傢族開始大規模的打壓異己、提拔親信的運動,以鞏固司馬傢族的政治基礎,而相同出身的世傢大族的成員就成為瞭他們傢的重要支持力量。

從政變到正式建立晉朝,這段路確實走的很長。也正是這麼長的路,使得世傢大族作為既得利益者繼續擴大自身利益、繼續滾雪球。建立晉朝前,這是司馬傢族的堅定支持者,他們越強大、司馬傢族越穩固,而晉朝建立之後呢?

這些大族,在各自的傢鄉有非常高的號召力和凝聚力,並且掌握瞭地方上絕對的人口和生產資料;並且由於世代為官、門生故吏遍佈天下,不缺乏名望與人才儲備,加之大族聯姻、同盟、結成派系,這些大族在短時間內已經成長為可以左右國傢實力的巨頭。

所以,曹魏沒做完的,司馬傢沒法去做。曹魏尚且能夠抑制或者減緩世傢大族的擴張趨勢,而司馬氏出於奪權需要,在奪權時代使得世傢大族野蠻生長,造就瞭西晉開國以後,隱形巨頭們的存在。

而這個“奪權”的時間跨度太長——從司馬懿到司馬師再到司馬昭,給瞭世傢大族足夠的時間去擴張、去滲透,等司馬傢回過頭來,一切都來不及瞭。這就是為什麼說,司馬傢族奪權時間太長,把“氣數”給用光瞭的結果。

而這個局,在西晉初年是否可解呢?

無解。

這樣的話,西晉便成瞭曹魏的翻版,司馬傢有鬥贏豪族、改革積弊的機會嗎?

沒有。

這就是“氣數”用盡的第二層含義。

草創君主往往是從底層中親自走出來,經過亂世的殘酷淘汰,自然是人中龍鳳。但司馬炎是司馬懿的孫子,從“企業繼承人”的角度來說,他已經是第四位傢族掌門人瞭——他沒有像司馬懿父子那樣經歷慘烈的戰爭和險惡的政治鬥爭,十三歲時司馬傢就大權在握,二十九歲順利接手傢國大權——雖說不上養尊處優,可哪裡有過人之智略足以彈壓群臣?鷹視狼顧的司馬懿死瞭、望而生畏的司馬師司馬昭也死瞭,剩下個守成之君,大族們怕什麼?況且大傢從政治盟友變成瞭朝廷君臣,國傢的法度和秩序早已被戳得千瘡百孔,人才流動變得極為稀有,整整具備大型人才儲備能力的,是世傢大族而非皇族。司馬炎從哪裡集結自己的核心骨幹?難道找宦官?

其次,是改革的能力。

開國君臣的制度設計,很大一部分來自於親身經歷,一磚一瓦肇建新朝的過程給瞭人設計新體制的能力和經驗。但司馬傢沒有這套經驗——他們建國,用的是政治鬥爭、籠絡人心的手段,並不是從平地而起建瞭大晉帝國。

所以體制的細微末節他們很難考慮得到,政策是否能下達執行、人口土地是否徹查清楚(東晉就是這樣,人口土地根本查不清),皇帝根本管不瞭——他沒見過官員舞弊時候的樣子,因此他不知道如何在制度上防止官員舞弊。

最後,“氣數”用盡。

司馬傢族的晉朝成瞭無解局。但他們想破這個局,隻是破得有點讓人始料未及。正是世傢大族掌控瞭帝國大量人口、土地、生產資料,讓帝國隨時處於釜底抽薪的危險之中,為瞭防止另一個大族取代司馬傢族,司馬炎決定分封諸侯——讓司馬傢族的成員直接掌握地方的人口、土地、生產資料;這還不算,司馬傢族的各個成員分別還擔任各個地方的軍事主帥,有權調動軍隊。

本想這樣保險的情況下,司馬傢族不會有取代之憂瞭,但強支弱幹的體制之下,一旦君主暗弱,國傢就會瞬間進入恐慌和混亂,而這一切在司馬炎去世之後便立即成為現實。