從知縣到首任澳門同知,印光任有多厲害?

印光任的故事大傢喜歡嗎?今天小編就為大傢詳細解讀一下~

印,不是一個常見的中華姓氏。在印姓的傢族歷史上,有過一位和澳門歷史有著密切關系的人。這個人曾被上司贊為“將才知縣”,是乾隆任命的首任澳門同知,還為後世留下瞭一本有關澳門的奇書。如果不是這部書,我們就很難知道那幾百年前華夷共處下的澳門到底是什麼樣子。這個人叫印光任。

清乾隆之前,常駐澳門管理民夷事務的中國官員,隻是一介副知縣——縣丞。而在乾隆八年,即1743年,在兩廣總督策楞等人的建議下,乾隆帝決定在縣丞之上增設“澳門海防軍民同知”一職,除瞭專門負責管理澳門的洋人事務,還兼管番禺、東莞、順德、香山海防,是有權力調動縣丞衙門與澳門駐軍的正五品官員。怎麼樣,這個職位權力大不大?

從此澳門成為瞭廣州府直轄的一個特區。在1744年出任第一屆澳門海防軍民同知的,正是印光任。而自印光任開始,從1744年至1911年,清政府先後共任命瞭64任澳門海防軍民同知。而在清代官職中,同知相當於副知府瞭。

印光任能被委任為第一任澳門同知,不能不說和他前期表現出來的足智多謀、精明幹練有關。在就任澳門海防軍民同知之前,他先後做過貴州高要等地的知縣,解決瞭不少朝廷的急事難事,也為當地百姓造福。比較著名的一件事情,是發生在高要。有一當地大族被誣陷“謀逆”,一族之人中有四十多口被捕下獄,冤案震驚瞭四鄉。正是在印光任上任後破解瞭此案,讓冤情得以昭雪,還把誣告者抓捕判罪。這大反轉的案情和大快人心的結局,一下瞭引起瞭轟動,為印光任帶來瞭初步的聲望。

而後,貴州苗人又開始起事反對清廷,雖然他們起事的地方並不在印光任管轄的范圍內,他卻抱著“國傢興亡,匹夫有責”的想法,主動找到知府獻計獻策,分析瞭當時的局勢,提出瞭快速派兵,多方聲援,以大軍壓境的雷霆萬鈞之勢震懾對方,讓苗人不戰而退的策略。知府依計行事,苗人的隊伍竟然真的潰散瞭。事後,知府對印光任既欽佩又感激,贊譽他“印令(印光任)不止循吏,竟是將才!”從此,印光任名聲遠揚。

印光任在擔任澳門同知之前,除瞭治理內政之外,也曾與洋人打過交道,時間恰恰就發生在乾隆八年(1743年)。這一年年中,兩艘武裝的英艦突然闖入虎門碼頭停泊瞭下來。東莞城官兵誤以為這些洋兵是不懷好意前來入侵我國領土的,差一點就要同洋人開火瞭。戰火一開,又必然會殃及百姓。這時有人向知府推薦瞭印光任,他果然不負眾望,僅帶瞭一名翻譯登上洋船訪問,就探得瞭兩艘英國軍艦的虛實底細。

原來兩艘英艦剛剛劫掠瞭呂宋人,又遇到瞭海上風暴,被惡劣天氣“吹”到瞭中國海岸線。這時,船上的生活物資已快要消耗光瞭,卻還關押著300多名呂宋俘虜。於是印光任從軍艦回來後設下妙計,迫使英軍頭目主動叩關求見,並最終按中方提出的方案,釋放瞭軍艦上呂宋的被俘人員,以此換得瞭中方協助,購糧修船返回瞭英國。知府將此事上報北京朝廷後,乾隆帝大喜:中國自古講究的是不戰而屈人之兵,印光任不僅能處理內務,還是辦夷務的大才,可以“馭遠人,深得大體。”隨即就將印光任提升兩級,授為肇慶府同知,再改為第一任澳門海防同知。

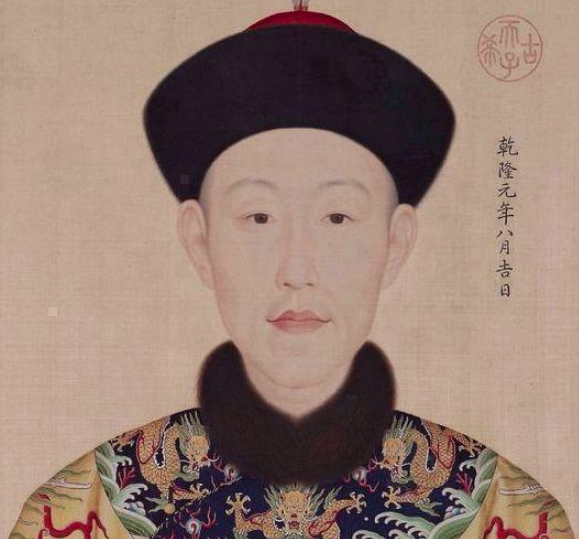

乾隆皇帝在即位初年

走馬上任後的印光任,在治理澳門的過程中,依然顯示瞭卓越的才幹。他不辭辛勞地勘查當地地理形勢,走訪那裡的居民,從而對駐守范圍內的島嶼水文,涉及的各國力量強弱,以及各國對中國的恭順程度等都十分瞭解,在此基礎上制訂出瞭管理澳門的“七項指引”。這是一套較為完備的管轄澳門的規章制度,其中嚴格規定瞭外船進出澳門必須遵守的中國法令,規定瞭澳門居民同外商貿易的指定地點,同時還規定編立保甲、設立海防衙門,加強守護等措施。

在中國政府給予瞭澳門葡萄牙人以貿易優惠政策後,這塊彈丸之地吸引瞭很多國傢垂涎覬覦,除瞭葡萄牙商船外,西班牙船隊、呂宋商船、英國荷蘭聯合巨艦、法國商船等紛紛在中國海域明爭暗鬥,而在印光任的治理下,卻海面太平無事,百姓安居樂業,貿易往來興盛。所以乾隆十一年印光任離職時,當地百姓依依不舍,相送瞭數百裡之遠。

而為澳門的長久發展計,就在印光任任職澳門同知期間,他深謀遠慮,開始編寫一本名為《澳門紀略》的書,離任時並沒有能寫完,又委托後面接任的張汝霖繼續完善內容。沒有想到,中間書稿竟然一度丟失,印光任又與張汝霖通力合作,終於在1751年全部完成瞭著書。這是中國,也是世界第一部系統介紹澳門的地方志。裡面有著澳門的歷史地理、中西文化、民風民俗,不光有文字,還有著21幀插圖,甚至還附瞭400多條中葡對照詞語,從而給澳門留下瞭一份珍貴的歷史記憶,也成為現在人們研究澳門的重要歷史文獻。

傳說卸下官職的印光任,在晚年回到故鄉後,常常在村頭田間散步,與鄉人聊聊農作的事情,村中無人知道他曾經做過朝中之官,以及為澳門做出的貢獻。不知曾經在澳門的日子是否還會在他腦中想起?即使在幾百年後的今天,想到當時這位中國官員為澳門所做的一切,仍然讓人懷有一種深深的感動。唐詩曰:“聞道天臺有遺愛,人將琪樹比甘棠。”在澳門回歸20周年之際,生活在澳門的人們還會想到他,這位澳門歷史上第一任海防同知嗎?